首页>专题>砥砺奋进七十载 天山南北谱华章>聚焦

砥砺奋进七十载 天山南北谱华章 | 伊犁老城:各民族交往、交流、交融的生动实践

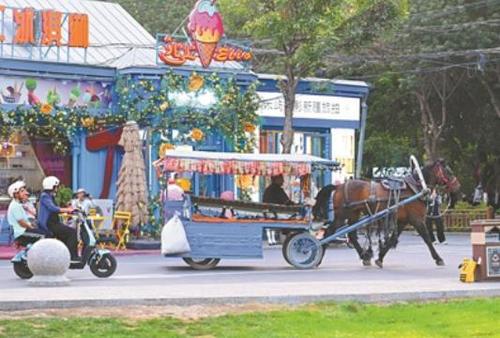

图为富有新疆特色元素的伊犁老城文化旅游区。该区已发展成为集非遗展示、民俗体验、文旅消费于一体的特色文化聚落。本报记者 齐波 摄

晨曦初照,大门轻启。

葡萄架的光影洒向彩色的墙壁。透过镶嵌在彩墙上的传统雕花木窗,只见居民正埋头做着手工艺品。不远处,铜器、铁具的捶打声此起彼伏。

这里是伊犁哈萨克自治州伊宁市东南方向的深巷老街,一片以传统手工艺品闻名的街区。

这片古老街区原名“喀赞其”,在维吾尔语中意为“铸锅为业的匠人”。随着老街向“伊犁老城文化旅游区”的时代飞跃,这里早已不限于锅具锻造,更成为一座融汇多种手工业、多民族共生的“活态非遗博物馆”。

“伊犁老城文化旅游区不仅仅是一个景区,它承载的是伊宁文旅融合的品牌使命,更肩负着文化传承、民生改善与文化赋能的多重角色。”伊宁市政协委员、市文化体育广播电视和旅游局副局长王莉边走边向本报报道组一行介绍,这片区域历史上拥有多个以手工业命名的“其”(其:匠人开的店铺),比如“朵普其”“塔克其”“昆其”等,涵盖铸锅、做花帽、钉马掌、手工皮具等行业,如今已发展成为集非遗展示、民俗体验、文旅消费于一体的特色文化聚落。

由于老城年代久远,老街区的许多建筑曾一度破败。近年来,随着政府对基础设施的大力投入,在充分保留历史风貌的前提下,“三线入地”、管网改造等工程极大地改善了街区环境。目前核心区道路100%硬化,新增生态停车场4处、旅游公厕5座,300余幢古建筑、6000余户多民族特色庭院尽显古韵新颜,构建出“主客共享”的文化体验空间。

旅游业的发展让当地居民看到了新机遇。

据介绍,街区核心区2000多户居民中,已有200多户自主将自家庭院改造为民俗家访点,并推出手工冰淇淋、花帽制作、民族歌舞等非遗体验特色项目,游客可以在这里体验伊宁人的传统生活。截至目前,全区共有各类经营业态503家,带动3000余人就业,真正实现让当地居民“在家门口吃上旅游饭”。

更令人欣喜的是,通过“非遗﹢旅游”深度融合模式,乌孜别克族的艾希来·叶来歌舞、塔塔尔族刺绣、锡伯族贝伦舞等多项国家级、自治区级非遗通过旅游场景得以活化传承。2025年上半年,景区接待游客超216万人次,成为展示多元一体中华文化的重要窗口。

新一代皮具匠人曹红兵,正是这场文化实践中的受益者。

2013年,他从江西九江来到伊犁师范大学求学,大二时便走进伊犁老城,跟随当地皮匠师傅学习传统制皮技艺。2017年毕业后,他选择留在伊宁创业,致力于皮具非遗的创新与推广,成为伊犁州级皮具制作技艺非遗传承人。今年“五一”,他在伊犁老城文化旅游区开设了首家皮具非遗体验馆。

“我的师傅专门做手工皮鞋,我做皮鞋的手艺就是跟他学的。他一直坚持传统技艺,是个特别专注的人。”曹红兵坐在工作台前,一边手握刻刀雕刻羊皮,一边向记者讲述道。作为新一代手艺人,设计专业出身的他更想将现代艺术与新疆传统皮具工艺结合起来,做出更容易被当下年轻人接受的新产品。

基于此,曹红兵带领团队设计制作出“丝绸之路西域行”羊皮烙画、皮质冰箱贴、小挂件等款式多样的文创产品,融入了哈萨克毡房、民族乐器、茶具等富有新疆特色的元素,游客还能在亲手制作中深入了解这些文化符号背后的地方传统民俗。

“国外游客尤其喜欢这些独特的小物件,它们不是市场上随处可见的‘大路货’,而是真正有故事的新疆原创、中国原创。”曹红兵笑着说,越来越多的游客光临他的体验馆,还有不少人通过微信与他保持联系,线上接单、回购不断,这更让他切实感受到非遗项目可持续发展的可能性。

“从前这里没有正式的非遗店面,如今已聚集了七八家非遗集成店。”曹红兵希望,未来能吸引更多非遗传承人来到这里,彼此交流、互相学习,共同推动新疆非遗项目的传播与发展。

王莉也表示,“我们希望伊犁老城文化旅游区成为一个平台,让全国乃至世界看到各民族交往、交流、交融的生动实践。”

从单一技艺到多元体验,从传统匠人到非遗创新者,伊犁老城文化旅游区的变迁正是新疆文旅融合发展的缩影。从这缩影里大家看到:历史文脉不再仅存于记忆,更活跃于指尖、舞动于身影、流传于舌尖,融入游客的记忆与认知——这里售出的皮具、花帽、手工甜品,不仅仅是商品,更是传播多民族文化的使者。

编辑:董雨吉