首页>统一战线>民族宗教

承木雅文脉 续时代华章

■编者按

9月5日至7日,由中央民族大学、人民政协网、四川省甘孜藏族自治州民族宗教事务委员会、四川民族学院共同主办的“共建中华民族共同体——走进甘孜”实地走访活动在四川省甘孜藏族自治州康定市举行。同期,在康定市多饶嘎目木雅文化艺术博览中心举办了中央民族大学“铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”揭牌仪式。十余名中央民族大学的师生参加活动,并在基地开展了调查研究、学习宣讲等工作。在此,分享中央民族大学原副校长喜饶尼玛的所见所闻和感受。

“月是故乡明,水是家乡甜。”身在绿水青山中,一切都是那样的熟悉亲切。

我出生在甘孜炉霍,但与木雅颇具缘分(木雅,藏语称“弭药”,是四川省甘孜藏族自治州康定、雅江、道孚等地的历史地理名称,也是当地族群的称谓——编者注)。我的母亲是康定朋布西乡人,进入西南民族学院预科学习后,成为党的干部。中央民族大学藏文专业第一次实习就在这里,我从于道泉、王尧、胡坦等中国藏学界的一流学者那里,听到太多关于木雅的故事。

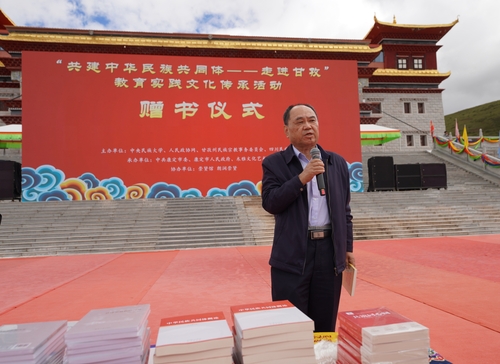

中央民族大学原副校长喜饶尼玛教授为木雅文化艺术中心捐赠《浸润融通》一书

作为本次活动的重要内容之一,中央民族大学“铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”揭牌仪式在多饶嘎目木雅文化艺术博览中心举行。其间,还举办了“中国书房”和“康定市古籍文献整理研究中心”开馆仪式。高原之地集中了众多系统的文献典籍,这本身就是一个值得赞赏的中华优秀文化展现的亮点。

木雅文化艺术博览中心由甘孜州政协副主席多吉扎西筹建。2004年,我和他一起参加中国藏学家活佛代表团到美国进行宣讲。作为藏传佛教界爱国爱教代表人士,他用通俗易懂的语言宣传我国西藏和涉藏省区的发展与文化的传承。异国他乡,特殊演讲,效果很好。此后,我们一直有往来。

2004年,喜饶尼玛(左)和多吉扎西(中)参加中国藏学家活佛代表团赴美国开展宣讲,并接受记者采访

这次来木雅,目之所及,颇为震撼。

有学者言,回乡探亲的游子大都有两种心理:一是希望家乡旧貌换新颜,摆脱贫困;二是希望风光依旧,情感有依。而我则更希望家乡父老能够共享现代文明的成果。

《考工记》有云:“天有时,地有气,材有美,工有巧。合此四者,然后可以为良。”这正是木雅文化在新时代发展创新的真实写照。传统不应是尘封在历史中的标本,而应是“活着的传统”,我们要在文明史的贯通意识下,深刻理解木雅文化传统及其根源,让古老的文化在新时代焕发出新的生机与活力。毕竟,木雅的藏、汉、彝等民族在历史的长河中相互交往交流交融,相互尊重、相互鉴赏、相互理解、相互包容,其本身就是中华民族共同体形成与发展的生动缩影。

比如,在康定,看似不搭界的奶、酥油与茶,因交融而诞生了醇厚浓郁的“酥油茶”“奶茶”,并成为当地人不可或缺的饮食。在这里,不同文化、不同生活习俗促进了当地社会经济的发展与民族文化的融合。康定地区的传统风尚、礼节、习俗等受到内地的影响较大,衣食住行、婚丧嫁娶等节庆习俗多见藏汉合璧。

康定独特的地理位置,为历史上各民族交往交流交融提供了必要条件,极具特色的地域文化和民俗文化都蕴含着丰富的各民族交往交流交融的历史记忆,并被当地各民族普遍接受,成为各族人民共有的精神家园。

从文明史的大视野来看,木雅文化作为民族传统文化的重要部分,其多元内涵孕育了丰富的非物质文化遗产。从日常生活、社会风俗、饮食等方面都能清晰地看出这一地区藏汉文化相互交融的痕迹,民族交往交流交融的故事数不胜数。

文化与科技的融合,为藏族文化的创新发展插上了腾飞的翅膀。我们应以木雅文化为着力对象,运用数字人文技术突破传承困境,激活木雅文化元素,讲好木雅故事,打破时间和空间的限制,让更多人有机会接触木雅文化。同时,在深入挖掘本地历史文化资源和发展文创产业时,也要注意避免同质化。我坚信,木雅文化一定能续写更加辉煌的篇章,为中华文化的繁荣发展作出新的贡献。

(作者系中央民族大学原副校长、教授、博士生导师)

编辑:李楠