首页>书画>画界杂志>2025年第四期

刀锋刻史——李少言抗战版画展

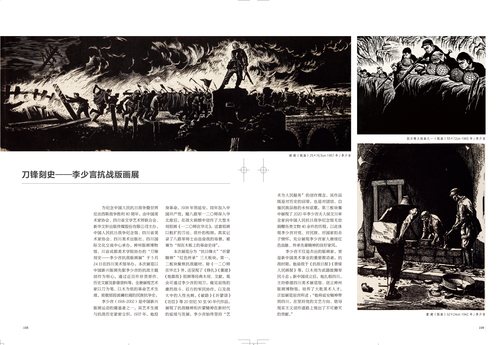

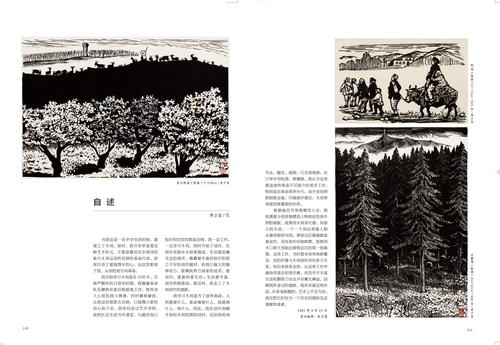

破 路(版画)25×76.5cm 1957年 /李少言

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,由中国美术家协会、四川省文学艺术界联合会、新华文轩出版传媒股份有限公司主办,中国人民抗日战争纪念馆、四川省美术家协会、四川美术出版社、四川国际文化交流中心承办,神州版画博物馆、川音成都美术学院协办的“刀锋刻史——李少言抗战版画展”于5月24日在四川美术馆举办。本次展览以中国新兴版画先驱李少言的抗战主题创作为核心,通过近百件珍贵原作、历史文献及影像资料等,全景展现艺术家以刀为笔、以木为纸的革命艺术生涯,致敬那段波澜壮阔的民族抗争史。

抗日烽火组画之一(版画)55×72cm 1965年 /李少言

李少言(1918-2002)是中国新兴版画运动的奠基者之一,其艺术生涯与抗战历史紧密交织。1937年,他投身革命,1938年到延安,同年加入中国共产党,随八路军一二〇师深入华北敌后,在战火硝烟中创作了大型木刻组画《一二〇师在华北》。这套组画以粗犷的刀法、质朴的构图,真实记录了八路军将士浴血奋战的场景,被誉为“刻在木板上的革命史诗”。

昔日战场(版画)31×46cm /李少言

本次展览分为“抗日烽火”“沂蒙精神”“红色传承”三大板块。第一、二板块聚焦抗战题材,除《一二〇师在华北》外,还呈现了《挣扎》《重建》《地雷战》组画等经典木刻、文献。观众可通过李少言的刻刀,窥见前线的激烈战斗、后方的军民协作,以及战火中的人性光辉。《破路》《沂蒙颂》《功臣》等20世纪50至90年代作品,展现了抗战精神和沂蒙精神在新时代的延续与发展。李少言始终坚持“艺术为人民服务”的创作理念,其作品既是对历史的回望,也是对团结、自强民族品格的永恒讴歌。第三板块集中展现了2020年李少言夫人侯文川率全家向中国人民抗日战争纪念馆无偿捐赠各类文物40余件的历程,以此体现李少言对党、对民族、对国家的赤子情怀,充分展现李少言家人赓续红色血脉、传承先辈精神的良好家风。

李少言不仅是杰出的版画家,更是新中国美术事业的重要推动者。抗战时期,他奋战于《抗战日报》《晋绥人民画报》等,以木刻为武器鼓舞军民斗志;新中国成立后,他扎根四川,主持修建四川美术展览馆、创立神州版画博物馆,培养了大批美术人才。正如展览前言所述:“他将延安精神带到四川,在坚持党的文艺方向、倡导现实主义创作道路上做出了不可磨灭的贡献

重 建(版画)32×24cm 1942年 /李少言

自 述

李少言 /文

当我还是一名中学生的时候,就爱上了木刻,那时,我并非单是爱这种艺术形式,主要是鲁迅先生倡导的新兴木刻运动所反映的革命内容,深深打动了爱国青年的心,也启发教育了我,从而把我引向革命。

我开始学习木刻是在1938年,正值严酷的抗日战争时期。我随着革命队伍辗转在敌后根据地工作,那些动人心弦的战斗情景,时时激励着我,让我迫切地想去反映,以鼓舞大家的信心和斗志。我没有进过艺术学校,我把社会生活当作课堂,凡能给我以知识和启发的都是老师。我一边工作,一边学习木刻,同时开始了创作,在创作实践中去探索提高。生活像浩瀚无边的海洋,蕴藏着丰富的知识和取之不尽的创作题材,给我以强大的精神动力,鼓舞我努力探索和追求。愈创作,就愈热爱生活;生活愈丰富,创作热情愈高。就这样,我走上了木刻创作的道路。

赶 场(版画)8×13cm 1945年 /李少言

我学习木刻是为了宣传革命。人民需要什么,革命需要什么,我就画什么、刻什么。因此,我在创作独幅木刻和木刻组画的同时,也给报纸刻刊头、题花、插图,以至刻地图,在行军中写标语、画墙画。我认为这些都是宣传革命不可缺少的美术工作。特别是在革命战争年代,由于没有照相制版设备,印刷条件落后,木刻常常能发挥重要的作用。

沂蒙魂(版画)46×30cm 1988年 /李少言

根据地召开英雄模范大会,报纸需要介绍英雄模范人物却没有条件照相制版,我便用木刻来代替,用很小的木块,一个一个刻出英雄人物头像供报纸刊用。晋绥边区筹建邮政事业时,没有条件印制邮票,我曾用木口原大刻制出晋绥边区的第一张邮票。这些工作,当时看来有些琐碎繁杂,有的好像与木刻创作没有多大关系,但后来我体会到,从这些工作中能培养意志和责任感,而且对于丰富生活和锻炼刀法也并非毫无裨益,回顾我所走过的道路,现在来看这些作品,许多是粗糙的,艺术上不足为法。我仅把它们作为一个历史时期的见证奉献给读者。

1981年4月29日

责任编辑:张月霞

编辑:画界 邢志敏