首页>书画>画界杂志>2025年第四期

抗战美术:民族精神的视觉丰碑与时代回响

以美铸魂,铭刻民族崛起;以图鉴史,呼唤世界和平。在现代中国美术的发展轨迹中,抗战题材美术作品不仅利用形式、色彩和空间叙事捕捉与凝固了历史的瞬间,更通过真挚的情感表达和深刻的精神传递,标记着中华民族在苦难面前坚挺的脊梁。几十年来,这些美术作品以深刻的现实关怀和强烈的民族意识,将艺术融入救亡图存的时代洪流,高扬中华民族不屈的意志与炽热的家国情怀,在民族精神图谱上留下了光辉的一页。重温其中一些代表性作品,尽管创作年代不同、题材和形式各异,却都能给我们带来同样的力量。

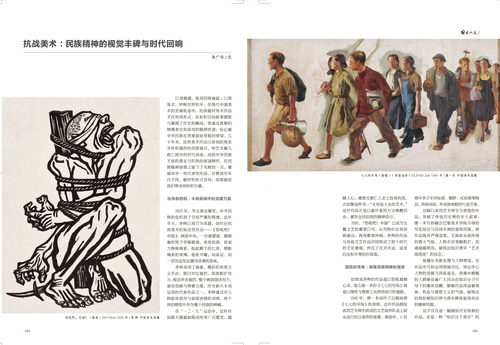

怒吼吧,中国!(版画)20×15cm 1935年 /李 桦 中国美术馆藏

抗争的怒吼:木刻版画中的觉醒力量

1935年,华北事变爆发,中华民族的危机到了空前严重的程度。这年冬天,李桦以刻刀为武器,创作出抗战美术的标志性作品——《怒吼吧!中国》。画面中央,一位被蒙面、捆绑着的男子单膝跪地,身体扭曲,欲奋力挣脱绳索,捡起脚下的匕首,割断绳索的束缚。他张开嘴,向命运、向一切压迫发出震耳欲聋的怒吼。

李桦采用了抽象、概括的表现主义手法,黑白对比强烈,线条粗犷有力,视觉冲击强烈。整个画面简洁有力,富有动感与情感力度。作为新兴木刻运动的代表作品之一,李桦通过对人物肢体语言与面部表情的刻画,将个体的愤怒升华为整个民族的呐喊。

在“一二·九”运动中,这件作品被大量复制做成传单广泛散发,震撼人心,激励无数仁人志士投身抗战。正如鲁迅所言:“木刻是大众的艺术。”这件作品正是以最朴素的方式唤醒民众,激发全民抗战的精神动力。

当时,“怒吼吧!中国”已成为左翼文艺的重要口号。从刊物社论到话剧演出,再到歌曲传唱,李桦的作品与其他文艺作品共同构成了那个时代的文化景观,传达了反对压迫、追求自由和平等的价值观。

七七的号角(画稿)(布面油彩)33.3×61.2cm 1941年 /唐一禾 中国美术馆藏

团结的号角:唤醒民族精神的强音

如果说李桦的作品是以怒吼震撼心灵,那么唐一禾的《七七的号角》则是以理性与理想之光照亮前行的道路。

1940年,唐一禾创作了巨幅油画《七七的号角》的草图。这件作品描绘武昌艺专师生组成的文艺宣传队走上街头进行抗日宣传的场景,画面中,11名青年学子手持标语、铜锣、化妆箱等物品,昂扬向前,形成波浪般的行进节奏。

这幅以武昌艺专师生为原型的作品,突破了传统历史画的宏大叙事。唐一禾巧妙融合巴黎美术学院习得的写实技法与民间年画的装饰风格,使作品既具严谨造型,又富街头宣传画的烟火气息。人物衣纹笔触粗犷,色调温暖明亮,展现出知识青年“艺术即战场”的信念。

他擅长光影处理与人物塑造,在作品中巧妙运用明暗对比,突出中心人物的坚毅与昂扬姿态。背景中模糊的人群象征着广大民众在知识分子引导下的集体觉醒。整幅作品洋溢着青春、热血与理想主义的气息,展现出抗战初期知识界与青年群体挺身而出的精神风貌。

这不仅仅是一幅描绘历史场景的作品,还是一种“知识分子责任”的图像表达。“号角”这一意象颇具象征意义,它不仅是物理意义上的警报器,更是民族精神的唤醒者。唐一禾通过这个细节,强调了信息传播与舆论动员在抗战中的关键作用,也为后人提供了理解抗战时期文艺功能的重要视角。

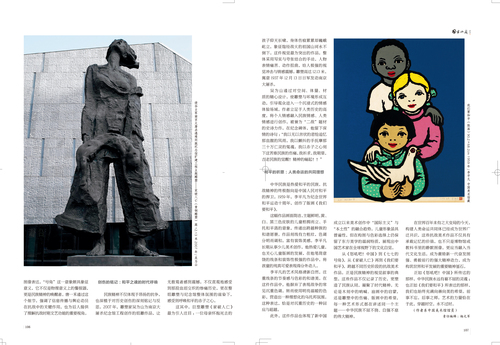

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程主题雕塑——家破人亡(青铜雕塑) 高12.13米 2007年 /吴为山

创伤的铭记:和平之魂的时代呼唤

民族精神不仅体现于昂扬的抗争,也深植于对历史创伤的深刻铭记与反思。2007年,雕塑家吴为山为南京大屠杀纪念馆工程创作的组雕作品,让无数观者感到震撼。不仅直观地感受到那段血泪交织的惨痛历史,更在整组雕塑与纪念馆整体氛围的渲染下,感受到呼唤和平的赤子之心。

这其中,巨型雕塑《家破人亡》最为引人注目:一位母亲怀抱死去的孩子仰天长啸,身体伤痕累累却巍峨屹立,象征饱经战火的祖国山河永不倒下。这件视觉最为突出的作品,整体采用写实与夸张结合的手法,人物表情痛苦、动作扭曲,给人极强的视觉冲击与情感震撼。雕塑高达12.13米,寓意1937年12月13日日军发动南京大屠杀。

吴为山通过对空间、体量、材质的精心设计,使雕塑与环境形成互动,引导观众进入一个沉浸式的情感体验场域。作者立足于人类历史的高度,将个人情感融入民族情感、人类情感进行创作,被誉为“二战”题材的史诗力作。在纪念碑体,他留下深情的诗句:“我以无以言状的悲怆追忆那血腥的风雨,我以颤抖的手抚摩那三十万亡灵的冤魂,我以赤子之心刻下这苦难民族的伤痛,我祈求,我期望,古老民族的觉醒!精神的崛起!!”

我们要和平(版画)90.2×68.2cm 1959年 /李平凡 中国美术馆藏

和平的祈愿:人类命运的共同理想

中华民族是热爱和平的民族,抗战精神的终极指向是中国人民对和平的捍卫。1959年,李平凡为纪念世界和平运动十周年,创作了版画《我们要和平》。

这幅作品画面简洁,主题鲜明,黄、白、黑三色皮肤的儿童相拥而立、手托和平鸽的意象,传递出跨越种族的和谐愿景。作品刻线有力粗壮,色调分明而调和,富有装饰美感。李平凡长期从事少儿美术创作,他热爱儿童,也关心儿童版画的发展,在他笔简意饶的线条和装饰性极强的作品中,将孩童的纯真可爱表现得分外动人。

李平凡的艺术风格清新自然,注重线条的节奏感与色彩的和谐美。在这件作品中,他摒弃了表现战争的常见沉重色调,转而使用明亮温暖的色彩,营造出一种理想化的乌托邦氛围。这种表达,恰是对沉重历史的一种回应与超越。

此外,这件作品也体现了新中国成立以来美术创作中“国际主义”与“本土性”的融合趋势。儿童形象虽具普遍性,但在构图与色彩选择上仍保留了东方美学的温润特质,展现出中国艺术家在全球视野下的文化自觉。

从《怒吼吧!中国》到《七七的号角》,从《家破人亡》再到《我们要和平》,跨越不同历史阶段的抗战美术作品,正是民族精神的视觉叙事的典型。这些作品不仅记录了历史,更塑造了民族认同,凝聚了时代精神。无论是木刻中的呐喊、油画中的启蒙,还是雕塑中的伤痛、版画中的希望,每一种艺术形式都在讲述同一个主题—中华民族不屈不挠、自强不息的伟大精神。

在世界百年未有之大变局的今天,构建人类命运共同体已经成为世界广泛共识,这些抗战美术作品不仅具有承载记忆的价值,也不只是博物馆或教科书里的静默图像,更应当融入当代文化生活,成为激励新一代奋发图强、勇毅前行的强大精神动力,成为构筑世界和平发展的重要精神基石。

正如《怒吼吧!中国》所传达的那样,中华民族永远有着不屈的灵魂;也正如《我们要和平》所表达的那样,我们也始终充满向善向美的希望。前事不忘,后事之师,艺术的力量恰在于此,穿越时空,永不过时。

(作者系中国美术馆馆员)

责任编辑:杨文军

编辑:画界 邢志敏