首页>书画>画界杂志>2025年第四期

不离其宗 不变其真——姜宝林的笔墨赓续与形式探界

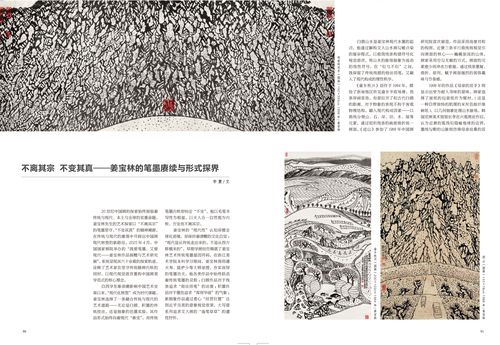

20世纪中国画的探索始终面临着传统与现代、本土与全球的双重命题,姜宝林先生的艺术探索以“不离其宗”的笔墨坚守、“不变其真”的精神溯源,在传统与现代的激荡中开辟出中国画现代转型的新路径。2025年4月,中国国家画院举办的“既要笔墨,又要现代——姜宝林作品捐赠与艺术研究展”,系统呈现其六十余载的探索轨迹,诠释了艺术家在坚守传统精神内核的同时,以现代视觉语言重构中国画美学范式的核心理念。

母亲的双手(国画)150×393cm 1998年 /姜宝林

自西学东渐浪潮影响中国艺术变革以来,“现代化转型”成为时代课题。姜宝林选择了一条融合传统与现代的艺术道路——无论是白描、积墨的传统技法,还是抽象的色墨实验,其作品形式始终向着现代“渐变”,而传统笔墨内核却恒定“不变”。他以毛笔书写性为根基,以天人合一自然观为内核,万变而不离其宗。

姜宝林的“现代性”认知深植全球化语境,却保持着清醒的文化自觉:“现代是从传统走出来的,不是从西方移植来的”。早期学画经历铸就了姜宝林艺术传统笔墨基因符码,在浙江美术学院本科学习期间,姜宝林得到潘天寿、陆俨少等大师亲授,夯实深厚的笔墨功夫。他各类作品中始终跃动着传统笔墨的灵韵:白描作品对于线条追求“骨法用笔”的法度;积墨作品对于墨色追求“浑厚华滋”的气象;新抽象作品通过悉心“经营位置”达到近乎完美的意象视觉效果,大写意系列追求文人画的“逸笔草草”的遣性抒怀。

畲乡秋兴(国画)200×103cm 1984年 /姜宝林

白描山水是姜宝林现代水墨的起点,他通过解构文人山水画勾皴点染的复杂程式,以极简线条构建符号化视觉语言,将山水的脉络抽象为流动的线性符号,在“似与不似”之间,既保留了传统线描的骨法用笔,又融入了现代构成的理性秩序。

《畲乡秋兴》创作于1984年,描绘了浙南地区所见畲乡丰收场景,线条厚润苍劲,有意拉开了和古代白描的距离,对于物象的表现不拘于客观物理结构,融入现代构成因素——以曲线分割山、石、岸、田、水、屋等元素,通过组织线条的疏密曲折统一画面。《进山》参加了1988年中国画研究院首次展览,作品采用高度对称的构图,近景三条平行曲线将视觉引向画面的核心——巍峨崇高的山体。画家采用空勾无皴的方式,画面的元素愈少而冲击力愈强,通过线条重复、曲折、排列,赋予画面强烈的装饰趣味与节奏感。

进 山(国画)133×78cm 1988年 /姜宝林

1998年的作品《母亲的双手》则显示出更为耐人寻味的意味,画家选择了宣纸的包装纸作为媒材,(这是一种自带独特的肌理的米灰色细纤维麻纸),以几何抽象处理山水脉络。韩国亚洲美术馆馆长李在兴观赏此作后,认为近景的弧线似隐喻地球的边界,墨线勾勒的山脉则仿佛母亲沧桑的双手。姜宝林敏锐地感受到这个联想的趣味和深意,遂以《母亲的双手》命名此作。这次跨文化交流的契机给予作品更为广阔的思域,真正以美术作品实现了跨文化的对话。

暮 色(国画)143×327cm 1997年 /姜宝林

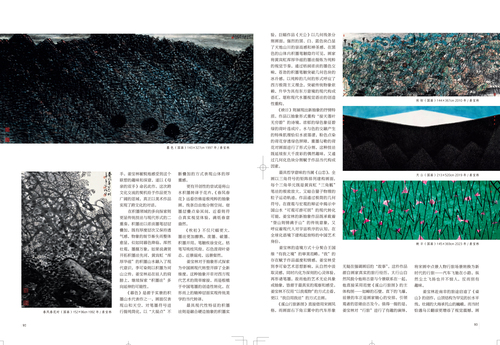

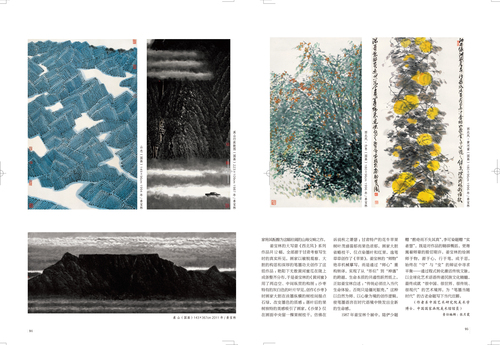

在积墨领域的多向探索则更显传统技法与现代形式的二重奏。积墨法以浓淡墨笔层层叠加,既有厚度层次又保持透气感,物象的细节渐失而整体愈显,似如同暮色降临,浑然壮观,墨摄万象。如果说龚贤开拓积墨法先河,黄宾虹“浑厚华滋”的积墨山水融入了现代意识,李可染则以积墨为河山立传。姜宝林站在前人的肩膀上,继续探索 “积墨法”多向延伸的可能性。

《暮色》是源于实景的积墨山水代表作之一,画面仅表现山和天空,对笔墨符号进行提纯简化,以“大混点”不断叠加的方式表现山体的厚重感。

更有开创性的尝试是将山水积墨转译于花卉,《春风春花》远看仿佛是极纯粹的抽象画,线条自由地分割空间,宿墨层叠点染其间,近看则符合真实视觉体验,满纸春意盎然。

秋 初(国画)144×367cm 2010年 /姜宝林

《秋初》不仅尺幅更大,墨法更加醇熟,泼墨、破墨、积墨并用,笔触疾徐变化,枯笔写残枝风骨,石色泼荷叶姿态,近景混沌,远景粲然。

姜宝林对于抽象形式探索为中国画现代转型开辟了全新维度。这种抽象并非对西方现代艺术的简单嫁接,而是根植于中国笔墨的创造性转化,在形而上的精神层面实现传统美学的当代转译。

最具现代性特征的积墨法则是融合硬边抽象的积墨实验,巨幅作品《天公》以几何线条分割画面,强烈的黑、白、蓝色块凸显了天地山川的崇高感和神圣感,在黑色的山体内积墨笔触隐约可见,画家将黄宾虹浑厚华滋的墨法提炼为纯粹的视觉节奏,通过枯润浓淡的墨色交响,苍劲的积墨笔触突破几何色块的冰冷感,以纯粹的几何的形式呼应了西方极简主义理念,突破传统物象依赖,升华为具有东方意境的现代构成语汇,堪称现代水墨视觉语法的创造性重构。

映 日(国画)145×369cm 2023年 /姜宝林

《映日》则展现出新抽象的抒情特质。作品以抽象形式重构“接天莲叶无穷碧”的诗境,浓郁的绿色象征碧绿的荷叶连成片,水与色的交融产生的特殊肌理恰似水波荡漾,粉色点染的荷花穿透绿色屏障,重墨勾勒的荷花对画面进行了形式分割,这种技法既延续张大千泼彩的偶然趣味,又通过几何化色块分割赋予作品当代构成因素。

最具哲学意味的当属《山恋》。全画以三角符号的矩阵排列建构画面,每个三角单元既是黄宾虹“三角觚”笔法的极致放大,又暗合量子物理的粒子运动轨迹。作品通过极简的几何符号,在微观与宏观的辩证中揭示中国山水“可观可游可居”的现代转化可能,姜宝林的新抽象作品既承载着“登山则情满于山”的传统意象,又呼应着现代人对宇宙秩序的认知,在全球化语境下建构起独特的中国艺术身份。

春风春花时(国画)152×96cm 1992年 /姜宝林

姜宝林的造境方式十分契合王国维“有我之境”的审美范畴。“我”的存在赋予作品温度和情感。姜宝林受到李可染艺术思想影响,从自然中汲取灵感,同时内化为深刻的心灵体验,再形诸笔墨,故而他的艺术无论具象或抽象,皆源于最真实的观察和感受。姜宝林不仅用“以我观物”的方式去看,更以“我自用我法”的方式去画。

溪山行旅新图(国画)223×109cm 1987年 /姜宝林

《溪山行旅新图》直接借用宋画风格,而画面右下角云雾中的汽车形象无疑在强调画后的“故事”。这件作品源自画家真实的旅行经历,太行山自然风貌令他将古意与今景联系在一起,他直接采用范宽《溪山行旅图》的主体构图—如嶂的石壁,直下的飞瀑,前景的车正是画家精心的安排,引领观者的思绪由古及今。值得一提的是,姜宝林对“行旅”进行了有趣的演绎,将宋画中点景人物行旅场景转换为新时代的行旅——汽车飞驰在小路,纵然尘土飞扬也并不恼人,反而别有趣味。

桌 山(国画)143×367cm 2011年 /姜宝林

姜宝林赴南非的旅途启迪了《桌山》的创作,山顶结构为罕见的长水平线,壮阔的大海承托山的巍峨,而当时恰遇乌云翻滚更增添了视觉震撼,画家将其酝酿为这幅壮阔的山海交响之作。

西北风·沙枣(国画)180×96cm 1996年 /姜宝林

西北风·黄河蜜(国画)180×96cm 1996年 /姜宝林

姜宝林的大写意《西北风》系列作品共12幅,全部源于甘肃考察写生时的真实所见,画家以敏锐观察、大胆的构思和深厚的笔墨功夫创作了这组作品:艳阳下无数黄河蜜瓜在陇上成条整齐分布,于是姜宝林的《黄河蜜》用了两边空、中间纵贯的构图;沙枣特有的灰白色的叶片罕见,创作《沙枣》时画家大胆在淡墨纵横的树枝间提点石绿,改变墨色的质感;落叶后的果树独特的美感吸引了画家,《沙果》仅在画面中央留一棵果树枝干,仿佛在诉说秋之萧瑟;甘肃特产的花牛苹果树叶茂盛蓊郁而果色浓郁,画家大胆省略枝干,仅点染墨叶和红果,逸笔草草创作了《苹果》。姜宝林的 “师物”绝非机械摹写,而是通过“师心”重构转译,实现了从“形似”到“神遇”的跨越,生命本质的共通性跃然纸上。正如姜宝林自述:“传统必须注入当代生命体验,否则只是僵死躯壳。”这种以自然为师、以心象为境的创作逻辑,使笔墨语言在时代语境中焕发出全新的生命感。

天 公(国画)213×520cm 2019年 /姜宝林

1987年姜宝林个展中,陆俨少题赠“酌奇而不失其真”,李可染题赠“实者慧”,既是对作品的精辟概括,更寄寓着师辈的殷切期许。姜宝林的绘画师于物,源于心,行于笔,成于思,始终在“守”与“变”的辩证中寻求平衡——通过程式转化激活传统文脉,以全球化艺术话语传递民族文化精髓,最终成就“很中国、很世界、很传统、很现代”的艺术境界,为“笔墨当随时代”的古老命题写下当代注脚。

(作者系中国艺术研究院美术学博士、中国国家画院美术馆馆员)

山 恋(国画)149×96cm 1994年 /姜宝林

责任编辑:张月霞

编辑:画界 邢志敏