首页>书画>画界杂志>2025年第四期

心在万物上——崔振宽山水艺术的近期风格

从艺术史的角度看,总有艺术家以其天才的发现与独创,试图为时代塑造精神的路标。譬如崔振宽,只需看看他在事业几近功德圆满时,还保持着创作的虎虎生气,看看他在笔墨深邃世界中孤独探索的身影,就会意识到:在一个无意义的时代,还有人为意义而战。

崔振宽半个多世纪的创作道路,是形态与精神双重进化的过程。分为三个阶段:物象——结构——心性。

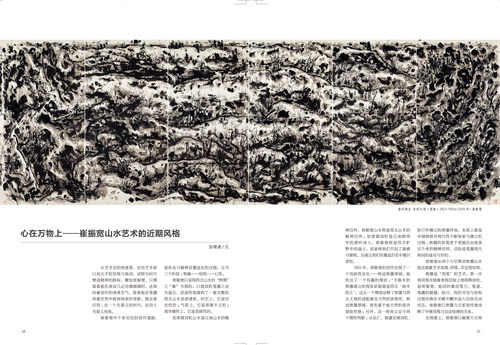

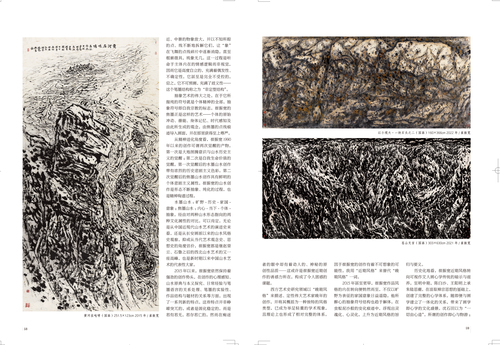

虚实相生 自然天成(国画)250×760cm 2025年 /崔振宽

崔振宽以呈现西北山水的“物理”之“象”为鹄的,以黄宾虹笔墨之法为基石,创造性地建构了一套完整的西北山水话语谱系。时空上,它是历史性的;气质上,它是英雄主义的;美学属性上,它是悲剧性的。

如果黄宾虹山水是江南山水的精神自传,崔振宽山水则是西北山水的精神自传;如果黄宾虹是江南烟雨中的游吟诗人,崔振宽则是西北旷野中的猛士。前者将我们引向了喜感与愉悦,后者让我们在重返历史中重识悲怆。

1993年,崔振宽的创作出现了一个戏剧性变化——转进焦墨领域。他给出了一个有趣的理由:“不掺水的焦墨建立的现实依据就是西北‘缺水的土’。这从一个侧面诠释了焦墨与西北大地的适配度及天然的亲缘性。转进焦墨领域,首先基于他天然的语言冒险性格;另外,这一转向立足于两个理性判断:从弘仁、程邃至黄宾虹、张仃所确立的焦墨传统,本质上就是中国画语言现代性不断探索与确立的过程:焦墨的放笔直干更能自由地表达个体的精神世界,这恰是笔墨现代转向的途径与目的。

以小观大·一块石头之二(国画)160×366cm 2022年 /崔振宽

崔振宽从两个方位推动焦墨山水抵达抽象艺术高度:用笔、非定型结构。

焦墨是“用笔”的艺术。第一次将用笔在抽象表现层面上彻底释放的,是崔振宽,他同时激活笔力、笔意、笔趣的能量,使点、线的书写与结构过程仿佛在半醉半醒中进入自我生成状态。崔振宽以焦墨方式系统性地诠释了中锋用笔与自由绘画的关系。

在图像上,崔振宽以截景方式将近、中景的物象放大,并以不知所踪的点、线不断地拆解它们,让“象”在飞舞的点线碎片中逐渐消隐,直至框廓微具,残象无几。这一过程是听命于主体内在的情感逻辑而非视觉,因而它是高度自立的,充满着偶发性、不确定性,它甚至是完全不受控的。总之,它不可预测,充满了歧义性——这个笔墨结构称之为“非定型结构”。

抽象艺术的伟大之处,在于它所提纯的符号就是个体精神的全部,抽象符号即自我宗教的标志。崔振宽的焦墨正是这样的艺术——个体的原始冲动、潜能、身体记忆、时代感知及由此所生成的观念,由焦墨的点线痕迹导入画面,并在那里获得至上尊严。

黄河在咆哮(国画)251.5×123cm 2015年 /崔振宽

从精神进化角度看,崔振宽1990年以来的创作可谓两次觉醒的产物。第一次是大地图腾意识与山水历史主义的觉醒;第二次是自我生命价值的觉醒。第一次觉醒后的水墨山水创作带有浓烈的历史悲剧主义色彩,第二次觉醒后的焦墨山水创作具有鲜明的个体悲剧主义属性。崔振宽的山水创作是形态不断抽象、纯化的过程,也是精神殉道过程。

水墨山水:旷野-历史-家国-意象;焦墨山水:内心-当下-个体-抽象,经由对两种山水形态指向的两种文化属性的对比,可以肯定,无论是从中国近现代山水艺术的演进史来看,还是从长安画派以来的山水风格史观察,抑或从当代艺术观念史、思想史的角度估价,崔振宽都是继赵望云、石鲁之后的西北山水艺术的又一座高峰,也是新时期以来中国山水艺术的代表性大家。

苍山无言(国画)303×630cm 2021年 /崔振宽

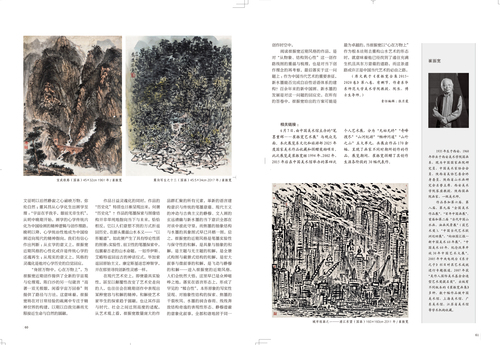

2015年以来,崔振宽依然保持着强劲的创作势头,在创作的心理感知、山水原典与本义探究、日常经验与笔墨语言的关系处理、笔墨的实验性、作品结构与题材的关系等方面,出现了一系列新的特点。这些特点并非峥嵘突兀的,或者是固化稳定的,而是若有若无,若存若亡的。然而在痴迷者的眼中却有着动人的、神秘的原创性品质—这或许是崔振宽近期创作的诱惑力所在,构成了令人困惑的课题。

西方艺术史研究领域以“晚期风格”来描述、定性伟大艺术家晚年的创作,并将其概括为一种独特的风格类型,已成为举足轻重的学术现象,且理论上也形成了相对完整的体系。因于崔振宽的创作有着不可想象的可能性,我用“近期风格”来替代“晚期风格”一词。

宝成铁路(国画)45×32cm 1961年 /崔振宽

2015年甚至更早,崔振宽作品风格的内在转向便悄然而至,不仅以旷野为表征的家国意象日益退隐,他所醉心的抽象符号结构也趋于解体。在虫蚁泥沙般的变化痕迹中,浮现出灵魂化、心灵化,上升为近期风格的旨归与要义。

历史化地看,崔振宽近期风格转向可视作文人画心学传统的暗示与滋养。至明中期,陈白沙、王阳明上承朱陆思潮,在汲取禅宗思想的基础上,创建了完整的心学体系,随即便与画学建立了一体化的关系,带来了画学即心学的文化盛景。沈石田以为“一切由心造”,所谓的创作即心与物游;文征明以泊然静寂之心涵映万物,弥纶自然;董其昌从心学化生出画学至理:“宇宙在乎我手,眼前无非生机”。从明中晚期开始,画学的心学传统内化为中国绘画的精神逻辑与创作理路。晚明以降,心学统治性地成为中国绘画迈向现代的精神指向。我们有信心作出判断:从玄学的意义上,崔振宽近期风格的心性化或许是传统心学的还魂再生;从现实的意义上,风格的灵魂化是他对心学历史的自觉回应。

蒿沟写生之十三(国画)45.5×34cm 2017年 /崔振宽

“身居万物中,心在万物上”,为崔振宽近期创作提供了全新的宇宙观与伦理观,陈白沙的另一句箴言“高著一双无极眼,闲看宇宙万回春”则提供了路径与方法。这意味着,崔振宽将在对日常经验的疏离中专注于精神世界的构建,以期以自我完善而无限接近生命与自然的圆融。

作品日益灵魂化的同时,作品的“历史化”特质也日渐呈现出来。何谓“历史化”?作品的笔墨探索与图像结构并非单纯地指向当下与未来,恰恰相反,它以人们意想不到的方式折返回历史,在源头重温山水本义——“以形媚道”。如此便产生了具有悖论性质的图景:实验性、前卫性的笔墨探索中,包裹着古老的山水命题。一如乔伊斯、艾略特返回远古的神话仪式,毕加索返回原始主义,康定斯基迷恋神智学,并在那里寻找创新性灵感一样。

城市组画之一—浦江东望(国画)160×160cm 2011年 /崔振宽

在现代艺术史上,即便最具实验性,甚至以颠覆性改变了艺术史走向的人,也往往会在晚期创作中表现出某种宽容与和解的精神。和解使艺术家毕生的探索趋于圆融,也让其作品与时代、社会之间达到高度的适配。从艺术观上看,崔振宽数量庞大的作品群汇聚的所有元素,革新的语言建构意识与传统的笔墨意蕴、现代主义的冲动与古典主义的静穆、文人画的玄远清幽与新水墨的当下意识全都在对谈中彼此守望,而焦墨的抽象结构与水墨的具象图式早已共栖一图。总之,崔振宽的近期风格是笔墨实验性与保守性的和解,是具象与抽象的和解,是主题与无主题的和解,是全景式构图与截景式结构的和解,是宏大叙事与微叙事的和解,是飞动与静穆的和解……进入崔振宽的近期风格,人们会恍然大悟,这里早已是众神喧哗之地。落实在语言形态上,形成了罕见的“糅合性”。本形原象的写实性呈现、对抽象性结构的探索、焦墨的干裂秋风、水墨的润含春雨、线线奔放结构奇逸的表现性形态、静穆澄澈的意象化叙事,全都和谐地居于同一创作时空中。

阅读崔振宽近期风格的作品,是对“从物象、结构到心性”这一创作路线图的重温与梳理,也是对当下创作理念的再考察,最后落实于这一问题上:作为中国当代艺术的重要表征,新水墨能否完成自洽性话语体系的建构?百余年来的新中国画、新水墨的发展是对这一问题的回应史。在所有的答卷中,崔振宽给出的方案可能是最为卓越的。当崔振宽以“心在万物上”作为根本法则去重构山水艺术的形态时,就意味着他已经找到了通往充满生机且具东方意蕴的道路,而这条道路或许正是中国当代艺术的必由之路。

(原文载于《崔振宽全集2015-2020卷》第八卷,有删节。作者系华东师范大学美术学院教授、院长、博士生导师。)

相关链接:

6月7日,由中国美术馆主办的“笔墨重辉——崔振宽艺术展”与观众见面。本次展览系文化和旅游部2025年度国家美术作品收藏和捐赠奖励项目。此次展览是崔振宽继1994年、2002年、2015年后在中国美术馆举办的第四次个人艺术展,分为“无始无终”“奇峰搜尽”“山河纪游”“畅神问道”“山外之山”五大单元,共展出作品170余幅,呈现了画家不同时期所创作的作品。展览期间,崔振宽捐赠了其创作生涯各阶段的30幅代表作。

崔振宽

1935年生于西安,1960年毕业于西安美术学院国画系,现为中国国家画院研究员、中国美术家协会会员、陕西省美协艺委会终身委员、陕西省山水画研究会名誉主席、西安美术学院客座教授、陕西国画院画家、一级美术师。

作品参加第六届、第八届、第九届“全国美术作品展”,“百年中国画展”,首届和第二届“当代中国山水画、油画风景展”(获艺术奖),“中国当代艺术欧洲巡回展”,“向祖国汇报—新中国美术60年展”,“中国美术60年,纪念改革开放30年中国艺术大展”。2005年中央电视台《东方之子》栏目对其艺术成就进行专题报道。2007年获“吴作人国际美术基金会造型艺术奖提名奖”。出版有不同版本的《崔振宽画集》多种,数十幅作品被中国美术馆、上海美术馆、广东美术馆、江苏省美术馆等学术机构收藏。

责任编辑:张月霞

编辑:画界 邢志敏