首页>书画>画界杂志>2025年第五期

都市林泉——艺术与生活的对话

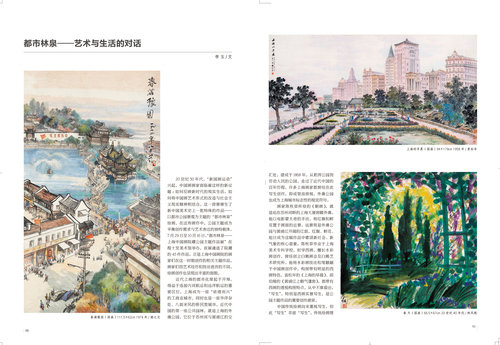

春满豫园(国画)111.5×62cm 1974年 /谢之光

20世纪50年代,“新国画运动”兴起,中国画画家面临着这样的新议题:如何反映新时代的现实生活,如何将中国画艺术形式的改造与社会主义现实精神相结合。这一背景催生了新中国美术史上一批特殊的作品——以都市公园景观为主题的“都市林泉”绘画,在这些画作中,公园主题成为平衡创作需求与艺术表达的独特载体。7月29日至10月16日,“都市林泉——上海中国画院藏公园主题作品展”在程十发美术馆举办,该展遴选了院藏的45件作品,正是上海中国画院的画家们在这一时期创作的相关主题作品,画家们因艺术经历和技法语言的不同,绘画创作也呈现出丰富的面貌。

上海的早晨(国画)94×179cm 1958年 /袁松年

近代上海的都市化缘起于开埠。得益于连接内河航运和远洋航运的重要区位,上海成为一座“依港而兴”的工商业城市,同时也是一座华洋杂处、八面来风的移民型城市。近代中国的第一座公共园林,就是上海的外滩公园,它位于苏州河与黄浦江的交汇处,建成于1868年,从租界公园到劳动人民的公园,走过了近代中国的百年历程。许多上海画家都曾经在此写生创作,抑或登高俯视,外滩公园也成为上海城市标志性的视觉符号。

春 天(国画)66.5×67cm 20世纪40年代 /林风眠

画家陈秋草所绘的《朝晖》,就是站在苏州河畔的上海大厦俯瞰外滩。他以电影蒙太奇的手法,将红旗和鲜花置于画面的近景,远景则是外滩公园与黄浦江开阔的江面,红旗、鲜花、旭日成为这幅作品中歌颂新社会、新气象的核心意象。陈秋草毕业于上海美术专科学校,初学西画,擅长水彩画创作,曾经创立白鹅画会及白鹅艺术研究所,他将水彩画技法和笔触融于中国画创作中,构图带有明显的西画特色。袁松年的《上海的早晨》、胡伯翔的《黄浦江上朝气蓬勃》,都带有西画的透视构图特点。从中不难看出,“写生”,特别是西画实景写生,是公园主题作品的重要创作源泉。

上海长风公园秋景(国画)137.5×69.5cm 1965年 /朱屺瞻

中国传统绘画向来重视写生,但此“写生”非彼“写生”,传统绘画理论以“外师造化,中得心源”来联结艺术与现实,将重心落在内心对造化的观照之上。近代以来,西画的大举引入,让实景写生似乎成为中国画振衰起弊的不二法门,但西画对景写生的观念始终与中国画的“师造化”处于矛盾互动之中。直至新国画运动展开,所有中国画画家都要去“直面生活”,走进真实的生活,这让绘画创作从功能到题材、再到技法语言都发生了极大改变。

中山公园的水上快乐(国画)95×68.5cm 1958年 /贺天健

“师造化”与实景写生的观念是否一致,在中国画创作中始终是一个值得探讨的问题。画家贺天健推崇写生,他曾说,“山水画是从真山水画出来的,不过你应该把它画得比真山水好看。”中山公园、襄阳公园,是贺天健最常去的两座公园,也是他在都市中的“卧游之地”。在《中山公园的水上快乐》中,树木苍劲、枝叶扶疏,繁茂的树冠引入水中的两弯小舟,舟中竞渡的两组人物,俯身划桨、回首瞭望,生动有趣地展现出普通市民悠闲惬意地划船时的快乐。画家似乎也被这种快乐感染,笔墨遒劲而葱郁。贺天健是位学者型画家,他的绘画在新中国成立后面貌为之一变,艺术语言呈现出“笔墨随时代”的鲜活。很多研习传统中国画的画家,选择了全景式的构图,比如吴湖帆的《西郊公园写景》、陆俨少和李秋君合作的《豫园点春堂》,皆以清新雅致的笔触,将园林景色展现于尺幅之间,流露出“不下堂筵,坐穷泉壑”的一种传统追求。

节日的上海(之一)(国画)92.5×70cm /钱瘦铁

从近代以来,上海就是中西融合的最佳试验场,画家们的公园主题创作正是其中一角精微的缩影。上海画家带着速写本走进公园,用笔墨记录市民的休憩场景,在传统笔墨中大胆融入多重技法创新,使作品兼具自然生机与生活气息。在“中西融合”的艺术探索中,上海画家的公园主题创作既保留了传统笔墨,又注入了时代符号。当一位画家拿起他的画笔,开始描绘一座公园的时候,这座城市园林正在从传统绘画中象征隐逸理想的“林泉高致”,转化为普通市民休憩游玩的公共空间,水墨中的一草一木都经历着时代潮流的洗礼。黄浦江边的晨曦,紫藤架下的花影,九曲桥上的少年——画家用画笔将“林泉之心”移植到了现代都市生活之中,探索的不仅是绘画语言的绵延新意,也是艺术与生活的永恒对话。

朝 晖(国画)68×137cm /陈秋草

(作者系上海中国画院理论部编辑)

豫园点春堂(国画)111×69.5cm 1966年 /陆俨少、李秋君 合作

黄浦江上朝气蓬勃(国画)91×51cm 1958年 /胡伯翔

西郊公园写景(国画)107×56.5cm 1958年 /吴湖帆

责任编辑:张月霞

编辑:画界 邢志敏