首页>统一战线>民族宗教

中央民族大学教授严庆:在希望的草原上感受文化的滋养

■编者按

9月5日至7日,由中央民族大学、人民政协网、四川省甘孜州民族宗教事务委员会、四川民族学院共同主办的“共建中华民族共同体——走进甘孜”实地走访活动在四川省甘孜藏族自治州康定市举行。同期,在康定市塔公镇多饶嘎目木雅文化艺术博览中心举办了中央民族大学“铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”揭牌仪式。参加活动的中央民族大学师生深受感染,以文字记录了所见所闻和感受。在此,分享中央民族大学教授严庆的文章。

在希望的草原上

作者:严庆

在四川省甘孜藏族自治州康定市塔公镇多饶嘎目这片被蓝天绿草环抱的土地上,中央民族大学中华民族共同体学院、中央民族大学四部委铸牢中华民族共同体意识研究基地在这里挂牌设立了“铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”,以期实现大学校园的教学、科研成果向基层教育实践的传导。

图为:中央民族大学铸牢中华民族共同体意识教育实践基地揭牌仪式在康定市塔公镇木雅文化艺术博览中心举办

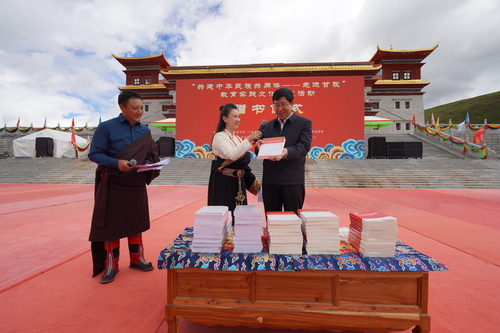

图为:本文作者严庆代表中央民族大学中华民族共同体学院向木雅文化艺术博览中心赠送书籍

图为:在基地参加活动和调研的中央民族大学师生合影

相比于教学科研基地,教育实践基地中的“铸牢”主题更加突出,宣传教育目的更为明确。教育实践具有双向功能——既可以将理论、政策向基层传导,服务基层,也可以收集基层的素材,归纳总结典型案例,从而服务于施教者自身,丰富教育资源。甘孜州拥有丰富的红色文化资源,有许多红色遗迹和动人的故事;这里还是长江、黄河上游重要的水源涵养区,为中下游的经济社会发展、生产生活提供用水保障;同时,这里也是西电东送的重要能源基地。这里地处藏羌彝走廊核心地带,是各民族交汇融合的重要空间和场域。在这里建立教育基地,可以让师生洞悉多民族国家治理的智慧与方略,围绕促进民族团结进步、维护国家安全开展深入的调查研究。

选择在甘孜州塔公镇建立教育实践基地,源于这里具有不可替代的价值。塔公是传统牧业、农业与现代文明交汇的地方,这里虽然没有现代的大型工业企业,却同样能感受到当地人对现代化的追求。在这里,人们的生计方式多样,打破了人们对“一片草原一种生活方式”的刻板认知。

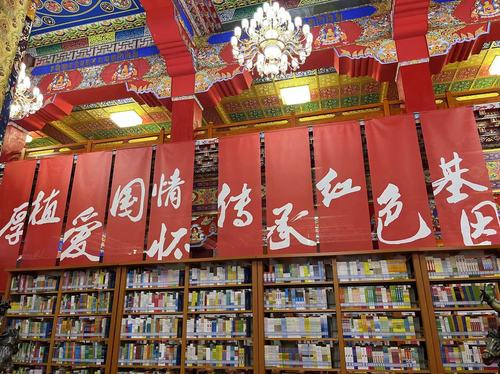

当我踏上塔公土地的那一刻,最打动我的不是这里的风景,而是那片从草原上“长”出来的文化中心。在蓝天绿草之间,伫立着一座金碧辉煌的建筑,它不是寺庙,而是木雅文化艺术博览中心——里面不仅有全天开放的图书馆和博物馆,还有收藏着中国优秀传统文化线装书籍的“中国书房”,布局典雅,入即心静,观之悦目。书籍可以展现多姿多彩的知识社会,可以启智导行,可以让读者通过阅读走向远方。传统文化与现代文明在此自然交融,牧民的孩子和远方的游客在同一片书香中感受文化的滋养。在这里,我看到干部、群众、学生眼中都闪着光,他们谈发展、谈未来,言语中透露出的是对美好生活的向往和坚定的行动力,展现出不懈的追求与积极向上的风貌。

图为:木雅文化艺术博览中心外景

图为:木雅文化艺术博览中心内的贡嘎初日林图书馆

图为:木雅文化艺术博览中心内的“中国书房”

我们在四川甘孜地区设立教育实践基地,就是要把这里作为观察、领略中华文化多姿多彩的窗口,体味厚重深远的家国情怀,感悟中华民族共同体建设的甘孜样态。我们计划通过组织读书会、云上班会、文化下乡等活动,让教育实践真正“活”起来。其中特别要关注书籍的利用率和二次转化,不能让宝贵的文化资源闲置。我们还将开展更多实地调研和社会实践,让师生深入当地,进村入户了解居民的生产生活,真正实现“行走天下,知行中国”。

下一步,我们还将走向沿海地区,通过观察现代城市和工业基地如何吸引不同民族,研究各民族在当地如何交往交流交融,从而更全面地理解中华民族共同体的现代形态、丰富样态。从草原到城市,从传统到现代,构建一个覆盖改革开放最活跃区域、民族地区现代化转型区域、传统农牧区和先行发展区域的完整教育实践网络。

图为:严庆教授为当地干部群众和学生作讲座

只有扎根泥土,才能读懂中国;只有走进群众,才能凝聚共识。我们相信,在这片希望的草原上,不仅竖立了一块牌子,更种下了一颗种子——一颗关于共建中华民族共同体、关于未来、关于中华民族共同梦想的种子。

(作者严庆系中央民族大学中华民族共同体学院教授、中央四部委铸牢中华民族共同体意识研究基地研究员)

编辑:董雨吉