首页>春秋>热点背后

雷海宗论抗战

七七事变爆发时,雷海宗任教的清华大学已与北京大学、南开大学商议南迁。同年7月底,北平沦陷后,他便踏上了颠沛流离的南迁之路。雷海宗后来回忆:“那一刻明白,个人史与民族史从此合辙。”

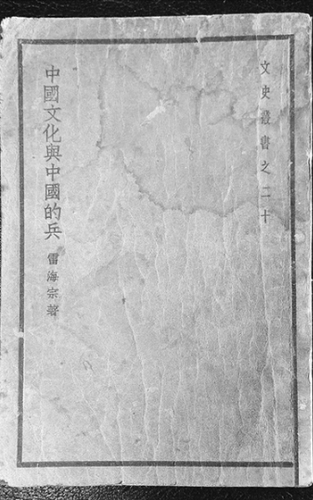

▲《中国文化与中国的兵》商务印书馆1940年版

▲雷海宗先生

“炮弹壳里长出的玫瑰”

1938年2月寒假时,雷海宗从长沙的临时大学赴汉口探望老母,在《扫荡报》的小楼上写下《此次抗战在历史上的地位》。回到长沙后,学校已决定再迁昆明,他乘坐卡车踏上湘黔滇公路。

1938年4月28日,车队抵昆明,他跳下卡车,第一句话是:“总算到了可以写第三周文化的地方了。”此前,在清华园,他提出了“中国文化二周说”。

他并未独守书斋,而是积极利用公共平台发声。他成为《云南日报》“星期论文”栏目的主要撰稿人之一,继续就时事、历史和文化发表一系列文章,用历史知识激励民众坚持抗战、反思文化,践行了他“学术介入时代”的理念。

1940年春,他与林同济、陈铨等创办《战国策》半月刊。油印机是借来的,纸是土纸,印出的字迹常常模糊,却喊出“尚力”“尚武”的时代强音。刊物被查禁后,他又在重庆《大公报》的《战国》副刊上,每周写一篇时评,从太平洋战局谈到战后波兰前途,被誉为“炮弹壳里长出的玫瑰”。

在昆明期间,他将其主要论文辑成《中国文化与中国的兵》一书。该书1940年由商务印书馆出版,系统阐述他的文化形态史观和对中国历史文化独特的见解,成为其代表作。

《此次抗战在历史上的地位》发表

1938年2月,长江水冷如铁,日机已在汉口上空盘旋。报童用冻得通红的手举着油墨未干的《扫荡报》(汉口版),头版便是雷海宗的文章《此次抗战在历史上的地位》。

当时,武汉会战即将爆发,山河飘摇,中国大地笼罩在抗战烽烟之中。“亡国论”与“速胜论”正相持不下,而雷海宗以五千年文明史为坐标,给出了斩钉截铁的结论:中国必胜。

文章的开篇就似一声断喝:此次抗战是“人类历史上绝无仅有的奇迹”。这不是修辞,而是雷海宗坐几十年冷板凳换来的判断。1927年,他在芝加哥大学写博士论文时,曾提出:所有古文明只有一次生命周期,而中国居然出现了“第二周”。此刻他把这条曲线从书斋带到战火中,告诉惶惶不安的国人:我们正处在第二周末端,只要捱过去,就能开启第三周。

为了让人听得懂,他把高深的“文化周期论”翻译成街谈巷议的大白话。他说,埃及、巴比伦死过一次就爬不起来,是因为“骨头老了”;中国却在中原衰老时,把血脉悄悄移到南方。晋人过江、宋人南渡,一路淘汰羸弱,留下强悍基因,于是珠江、长江终于反超黄河。这条漫长的南进之路,被他用“两千年的元气暗移”一笔写尽。读者未必知道统计数字,但谁都能听懂“元气”二字。

雷海宗并不讳言眼前的狼狈。他冷眼看后方:“前方将士在泥泞里挖战壕,后方老爷却在码头抢船票”;他挖苦那些“平日自诩甚高、警报一响就飞跑”的人,说“若照后方的标准,我们只配有纪律不佳的军队”。这是他南下一路上目睹“后方慌张”与“前方血战”之间尖锐对照得出的体会。

不过,他也看见了希望:湘黔公路上,穿草鞋的战士唱着《义勇军进行曲》开往前线;昆明街头的南洋机工把最后一只轮胎卸下送往滇缅公路;茶馆里,不识字的老人听人读报,听到台儿庄大捷时齐声叫好。雷海宗把这些景象收进眼底,然后在文章里告诉大家:募兵而成的中国军队竟能与征兵制的列强军队比肩,“这是人类历史上稀有的奇事”。

1938年12月,雷海宗又在重庆《大公报》发表《建国——在望的第三周文化》。把这两篇文字合起来读,才能听见完整的思路:前一篇论证“抗战必胜”,后一篇勾勒“建国必成”;前一篇写“第二周末的淝水”,后一篇写“第三周开幕的钟声”。淝水之战若败,东晋便无江南可退;今日若败,则再无后方可退。但正因退无可退,五千年积蓄的元气才会一次次爆发。于是,最悲观的时刻反而孕育出他最乐观的结论——“第三周文化必成”。

1945年8月,日本投降的消息传到西南联大校园,雷海宗正在讲《罗马衰亡史》。他放下粉笔,只说了一句话:“诸位,我们刚刚见证了第二周的结束和第三周的开幕。”

把“此刻”放进“长时段”

雷海宗通过比较文明史指出:埃及文化由生到死不过3000年,公元前300年左右被希腊征服,渐渐希腊化;巴比伦文化的寿命与埃及相同,也同时被希腊征服,后来又阿拉伯化;希腊罗马文化的寿命更短,由生到死不过2000年。唯独中国,“由夏商之际到今日,将近4000年,仍然健在”。

他发现中国文化复兴的秘诀在于“返老还童”的能力。其他文化一番衰老后就死去,而中国在秦汉统一大帝国之后,虽也经过三国六朝的短期削弱,但后来却又复兴。“中国文化前后有过两周,其他文化都只有第一周绝无第二周,都是一衰而不能复振。”这是雷海宗的第一大论证,中国文化自有长寿基因。

由此,雷海宗提出了独具创见的“中国文化二周说”将抗战比作“第二周末的淝水战争”。公元383年的淝水之战,东晋以少胜多,保全了南方根据地,为中国文化赢得了续命发展的机会。而抗战则是更加严峻的考验:“此次抗战是我们第二周末的淝水战争,甚至可说比淝水战争尤为严重。”

他认为,胜负之间,不仅决定国家存亡,更决定“第三周文化”能否顺利揭幕。“第二周文化已是人类史上空前的奇迹;但愿前方后方各忠职责,打破自己的非常纪录,使第三周文化的伟业得以实现!”

重读《此次抗战在历史上的地位》,我们读到的不仅是一位史家的学术创见,更是一种把个人命运与民族盛衰紧紧绑在一起的生命姿态。雷海宗用五千年的长时段给当时的中国“壮胆”,也用辛辣的现世观察给国人“治病”。他提醒我们:危机不是句号,而是破折号;文化不是古董,而是随时随地可以重启的生命力。(孟醒)

编辑:廖昕朔