首页>春秋>政协历史

从燕大教授、佛教徒走向革命

——政协第一届全体会议代表董鲁安的人生路

董鲁安先生曾是燕京大学著名教授、佛教徒,参加过五四运动。在华北抗战最艰苦的岁月里,他奔赴解放区,担任了华北联合大学教育学院院长,在晋察冀边区参议会被选为副议长。

1949年9月,他以无党派民主人士身份出席第一届全国政协会议,后担任河北省人民政府监察委员会主任,兼任河北省民政局局长。

董鲁安是民主主义者、爱国主义者、佛教徒,最终以燕京大学教授身份投身革命,他的人生反映了一代知识分子的共同命运。

中国人民政治协商会议第一届全体会议代表无党派人士全体留影。前排左起:于力(董鲁安)、马寅初、郭沫若、符定一、李达、张奚若。后排左起:丁西林、洪深、吴有训、王之相、欧阳予倩、周谷城。

参加五四运动

1896年,董鲁安出生于北京西城,其父亲曾任神机营右翼抬枪队胜字营帮带官。

董鲁安先后在市立第三中学和高等师范读书。他学习刻苦,成绩优异。后来成为著名语言学家的罗常培是他的同学,罗常培在《自传》中忆及董鲁安时说:“同学大多数是八旗子弟,家境大多贫寒,但生活自由散漫,不刻苦努力。能够彼此砥砺、黾勉上进四十年如一日的,只有董鲁安和我两个人。那时我们两个人努力的方向,除去学校里课业以外,喜欢康有为主办的《不忍》杂志、梁启超《饮冰室文集》和宋明人的语录,只是暗中摸索着找道儿。”

董鲁安于1917年在高师与同学徐名鸿、常乃憄、孙俍工、周予同等创刊《贫民教育》,与周卫群、刘薰宇、匡日休、陈荩民等成立“健社”,继又组织工学会,发刊《工学杂志》。1918年偕张石桥、曹荷青等创办平民学校,推行平民教育。

五四运动爆发后,董鲁安投身学生运动,参加了火烧赵家楼之举,此后在天安门集会时为军警圈往北大第三院囚禁一夜,同学陈荩民等6人被捕,北大为此罢课。那段时间,董鲁安与同学们每天在街头讲演,编印各种宣传品。

从北大毕业后,董鲁安长期执教于北京、天津。他是五四运动后在各中学首先教授白话文的,是我国近代教育改革的一位先驱。罗常培在《自传》中说:“鲁安在北京教育界是第一个教语体文的,‘修身’一课也不讲道德、说仁义,而是拿‘社会学’和‘社会问题’作课本。”

罗常培还在《中国人与中国文》一书序文中记述董鲁安在中学教课的情景,说学生听他的课总是精神集中,听得津津有味。有时甚至乐得前仰后合,全场一片笑声。他总是平等待人,循循善诱,很少摆起老师架子训斥学生或一本正经地讲些令人厌烦的大道理。

李寿朋在《并非传奇的故事——忆董鲁安先生》一文中说:

在回忆北京近代普通教育改革历史的时候,我们不能不提到我国近代文化界、文艺界、教育界声誉很高的三位人物——罗常培先生、老舍先生和董鲁安先生……他们抛弃了旧教条,冲破了旧框框,对教学内容、教学方法进行了大胆的改革,可以说是开风气之先,是当之无愧的教改先驱。在新旧思想激烈冲突的年代,在不少学校还关起门来读经尊孔的时候,他们的改革确实给普通教育谱写了闪光的一页。(见《京华奇人录》,北京出版社出版)

燕京大学教授

董鲁安于1935年到燕京大学国文系任教,1940年起继郭绍虞之后任教授兼主任,直到1941年12月离开燕园。

他在燕京大学国文系教过的学生林焘回忆说,董先生恂恂然有夫子风,课堂上常称同学为“某某仁兄、某某仁姐,讲课风趣亲切”。(见《燕大文史资料》第4辑第123页)

董鲁安教学之余,潜心研究佛学、文学、修辞学,著有《修辞学讲义》《说文或体字考》《反训纂例》《释格律》《梵呗考》等,并出版旧体诗《温巽堂诗》。有当代学者认为,董教授的《修辞学讲义》由体性论、文格论和批评论三大部分组成一个体系,堪称另开一新领域,独具一格,其修辞观对此后的修辞学研究较有影响。

董鲁安性格温和、谦逊厚道。然而在外敌入侵之际,他显示出了性格中刚烈、憨直的一面。董鲁安的儿子于浩成对笔者回忆:

北平沦陷时期,一日,董鲁安夫妇乘有轨电车外出访友,忽有一日本军官上车,傲慢地坐下,双手将军刀杵在地上,眼光凶狠地向中国人挑衅,一些乘客避之唯恐不及。董鲁安教授投之以鄙视、愤怒的目光,毫不示弱。双方对视良久,互不相让,最终日本军官胆怯地移开目光。

关于董鲁安在那段日子里的文献,学者吴晓铃采访胡絜青时曾提到,她在《北平的“钱诗人”——危城之三》一文中写道:

胡絜青先生告诉过我:《四世同堂》里描写的北平沦陷时的人和事大部分是她“万里寻夫到山城”后,讲给老舍先生的,因为老舍先生一直没有生活在当时的古都。他还提到小说里的人物有些是根据某人的言行加以艺术虚构的。例如:诗人钱默吟便有董鲁安教授的影子。董先生和老舍先生不单是莫逆之交,而且是老舍先生结婚的女方大媒,男方大媒是罗常培先生。1938年9月至11月,我(吴晓铃)在燕京大学工作的时候,董先生是中国语文学系的教授,平日身穿长袍,手里拿着一串念珠,足着僧袜僧鞋,俨然一位苦修的居士。

1941年12月太平洋战争爆发,日军查封了燕京大学,身为国文系主任的董鲁安一度被软禁在家中。日伪当局此后通知,要原在英美教会学校任职的教授前去登记并接受委派,被董鲁安拒绝。他只接受周叔迦的北平私立佛教学院和何其巩的私立中国大学的聘请。

董鲁安确是虔诚的佛教徒,研究佛学很深入,常去华北居士林参加佛事活动。于浩成回忆:“我父亲从前在师大的学生来我家,劝说我父亲出席一个日本著名密宗和尚的欢迎会,还说准备成立一个中日佛教团体,可获得相当可观的收入。虽然家中因我父亲的教授薪金停发,经济已经十分拮据,实际上靠典当衣物暂时维持,但父亲仍然严词拒绝,表示了同敌伪绝不发生任何关系的坚定态度。”

著名科学家钱学森晚年回忆中学时的老师董鲁安:

在(清华)附中读书时,给我留下印象最深的是教国语的董鲁安老师。他实际上把国语课变成了思想政治课。他时刻告诫我们不要忘记我们是中国人,不论将来做哪一样工作,都要想到自己的祖国,想到自己作为一个中国人的责任!在董老师的教导下,我从学生时代起,就关心着我们这个国家的现状和前途。总之,我能有一颗爱国的心,要感谢董鲁安老师的教育。

奔赴抗日根据地

燕京大学被日军封闭后,具有强烈爱国主义精神的董鲁安教授不堪忍受侵略军铁蹄下的北平生活,当中共地下党通过昔日学生与其联系时,他接受了中共的主张,下决心前往抗日根据地参加抗日斗争。

董鲁安与燕京大学的中共地下党组织早有联系,他在燕园中的住所时而成为中共地下党小组以“读书会”的名义举行组织活动的场所。

于浩成回忆:1942年春季的一天,他正在屋里读书,父亲董鲁安在客厅与一位客人交谈,突然把他叫去,与客人相识。原来客人刘必成,通过燕大国文系学生、中共地下党员卢念苏和董鲁安联系上了,转达中共晋察冀分局城工部部长刘仁的意见,请董鲁安到抗日根据地去工作。

他们这次商谈的内容,包括董鲁安的潜行路线和准备工作。

1942年6月,经于浩成和中共地下党员徐伟、王湘策划,董鲁安使用“消字灵”,将“良民证”上职业一栏中的“教授”抹去,写上“商人”,他本人身着长衫,头戴礼帽,腋下夹一大皮包,乘人力车前往前门火车站。

但是这天的出行并不顺利,董鲁安于当晚来到河北易县西关一家旅店住下,却听说前面路途被敌伪军开展“第五次强化治安运动”进行清剿而中断,他所住的小店也有危险。董鲁安于是返回北平家中另觅机会,终于在当年8月成行,前往中共领导的晋察冀抗日根据地。(于浩成《董鲁安教授投奔解放区经过》,见《燕大文史资料》第10辑)

董鲁安的决心得到夫人关树芳(关竞)的支持,关树芳为此周密安排。前往根据地之前,董鲁安故意留下一张纸条,上书:因看破红尘,决意去五台山出家,家人不必悲伤,亦无须寻找云云。

朋友们闻知董鲁安出走,纷纷前来。关树芳即拿出纸条,一面哭泣,一面给大家看。当时一些熟悉他的朋友大都信以为真。燕京大学国文系教授顾随(字羡季)于1942年9月16日写给学生莘园(滕茂椿)的信,颇能代表这种心情:

拟闻董鲁安先生于上月出家,留书与家人,具说决往僻县深山,家中亦不必寻觅云云,心中不无怅触。昨夕梦中为雷雨惊醒,辗转不能入睡,因念董大师此时不知闭关何处,韦苏州诗云:落叶满空山,何处寻行迹。真不啻为此刻情景写照也。今晚亦颇思作一诗,但珠玉在前,未免难于下笔,恐终于一字也写不出耳。

董鲁安经保定满城,过封锁线到晋察冀第一军分区所在地狼牙山下易县周庄。三四天后到达灵寿,受到中共晋察冀分局书记、军区司令员聂荣臻的欢迎。董鲁安说:“朝闻道夕死可矣!”

在根据地,董鲁安见到了自己在师大附中教过的学生刘仁。经刘仁安排,董鲁安夫人关树芳、大儿媳于文兰、小女儿于平随后来到了解放区,小儿子于浩成也在次年进入抗日根据地。

在华北抗战最艰苦的岁月里,像董鲁安这样著名的大学教授毅然奔赴解放区毕竟是不多见的。随即,他担任了华北联合大学教育学院院长。

进入敌后根据地以后,为了保护家人和方便工作,董鲁安改名为“于力”,一是为了笔画少,写起来方便;二是隐喻“瑜珈”学派。

红色教育家

董鲁安在当时的《晋察冀日报》和延安《解放日报》上发表了长篇连载文章《人鬼杂居的北平市》(署名于力),以耳闻目睹的事实愤怒揭露日寇和汉奸在北平犯下的滔天罪行,热情讴歌北平人民英勇的爱国主义行为,该文引起边区和国统区读者的强烈共鸣,荣获晋察冀边区“鲁迅文艺奖金”。

1943年1月,晋察冀边区参议会召开,董鲁安被选为副议长。

会议召开之际,他与皓青、聂荣臻、阮慕韩、张苏、刘奠基、宋劭文、吕正操、邓拓等发起成立“燕赵诗社”,这是一个以吟咏写作旧体格律诗词为主的学术团体。周巍峙在《晋察冀抗日根据地文艺工作概述》一文中说:“成仿吾、马致远、沙可夫、田间以及各地耆老缙绅、硕彦鸿儒纷纷报名参加,社友甚众,该社缘起谓‘昂扬士气,激励民心,以燕赵之诗歌,作三军之鼓角’。该社曾一度集会,各社友均兴奋挥毫,所作诗词甚丰,而以邓拓同志和于力老先生的诗作较多,并相互唱和”。[见《晋察冀抗日根据地》(第二册),中共党史出版社出版]

在敌后抗战中,董鲁安写下许多诗篇,后结集为《游击草》出版,董必武、吴玉章分别题签,诗人柳亚子题诗赞其“篇章郁勃追韩杜”。《游击草》集中有两首非常有名:

进茂岳道中

(1943年)9月16日开始反“扫荡”,启行入山之作

岳左峰高晴带雨,海东寇暴势如潮。

授衣九月蜩鸣急,获谷连云农庆烧。

士喜秋成坚斗志,军依民力策戎韬。

书生自诩身顽健,报国犹捋鬓未凋。

复员

(1943年)12月26日,反扫荡结束,归政府作

中华忧患苦难支,曾礼人天大觉师。

奋迅初从三昧起,蹉跎可奈一生迟。

青山照眼身无恙,白水盟心鬓有丝。

国难方严留自劾,不拟零涕说孤私。

1943年7月,晋察冀中央分局决定,联大教育学院改由边区行政委员会领导,这时的董鲁安已于1月21日被选为晋察冀边区参议会副议长,根据规定,议长、副议长不能兼任政府及政府直辖机关之职务,他因此调离学院,由原副院长李常青继任院长。日本投降后,华北联合大学进驻张家口,董鲁安回校工作,仍任教育学院院长,一度兼任国文系主任。

1946年10月,国民党军队攻占张家口,华北联大转移到冀中,11月到达河北束鹿县,为保密,对外称“平原宣教团”,校部驻大李家庄,教育学院驻常家屯。

董鲁安在担任华北联合大学教育学院院长期间主持院务,还亲身给学生讲课。在国文系、史地系和教育系都讲过课,写有《中国通史讲纲》《文法与修辞》《应用文讲授提纲》《国文发凡》等多种讲义。他讲课语浅意深,生动活泼,受到学生欢迎。

春蚕到死丝方尽

董鲁安特别注意教学与实际工作相结合。他兼任中国解放区救济分会主任,曾分配救济物资,调查编辑灾情报道,多次下乡进行农民生活的实地考察。1947年曾领导全院学生赴河北井陉进行土地改革。

土改结束后,他曾诙谐地对学生说:“这一次参加土改,不但农民翻身,我也翻了身。在校时,大家叫我于老,下去后老乡们都叫我老于,这不是翻身了?”

在此期间,他还经常应邀在一些会议上讲话、作报告,并在报刊上发表文章。除时事政治方面的内容外,有不少是关于教育学和青年修养的,如《新民主主义的教育方针》《充实自己迎接“六·六”教师节》《新教育的内容与新内容的教育》等。他于1947年7月1日在题为《共产党领导下的人民大学》的讲话中讲到,“我们联大在抗日战争和自卫战争中最大的功劳就是我们曾经团结并教育了几万个青年和许多旧知识分子,使他们最低限度地都有了思想上和工作上的成就:提高了个人的政治觉悟,放下了知识分子的架子,粉碎了过去统治阶级的正统思想而建立起人民的正统思想等。”

1948年8月,华北联合大学与北方大学合并为华北大学,驻正定县。董鲁安先后任华北大学二部副主任、主任。同年10月,去华北人民政府任人民监察院副院长。

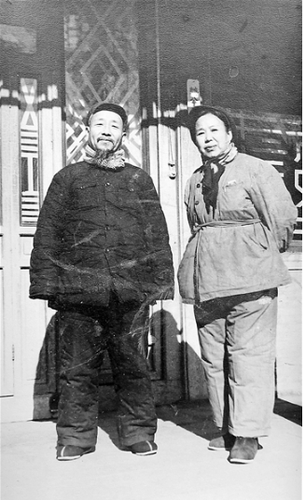

1947年,董鲁安和夫人关树芳在河北正定“华北联大”合影。

董鲁安从“看破红尘、遁入空门”到投笔从戎,告别燕园进入抗日根据地,他的佛学信仰依然坚定。进入边区之后,见到寺庙佛像,他依然顶礼膜拜。新中国成立后,他被选为中国佛教协会常务理事。

1949年9月,他以无党派民主人士身份出席中国人民政治协商会议第一届全体会议,后来担任河北省人民政府监察委员会主任,兼任河北省民政局局长。

新中国成立后,董鲁安勤奋工作在自己的岗位上。1950年,在河北邯郸市建立规模宏大的“晋冀鲁豫烈士陵园”,在董鲁安遗稿中有他执笔起草的碑铭全文。

1953年8月20日,董鲁安病逝于北京,安葬于八宝山革命公墓,墓碑铭文写道:

董鲁安同志临终前要求参加中国共产党,经中共中央华北局组织部审查同意并经华北局常委会于1953年10月21日批准,追认董鲁安同志为中国共产党党员 谨志

华北行政委员会办公厅《机关生活》上,刊登了华北行政委员会公布的董鲁安生平,其中有段文字概括了他的一生:

董鲁安先生为人谨慎谦虚,艰苦朴素,克己奉公,淳厚耿直。在工作中有坚定的革命立场,一贯积极努力,拥护并忠实执行党和人民政府的政策法令,对人民事业贡献很大。十余年来,在抗日战争的年月里,在第三次国内革命战争的年月里,在全国解放后的经济恢复年月里,在中国共产党的领导下,和中国人民一道,进行了艰苦的斗争,饱受艰难辛苦,以致积劳成疾,不幸于1953年8月20日下午6时40分在北京医院逝世,享年57岁。

(本文作者为华东师范大学社会主义历史与文献研究院当代文献史料中心北京地区工作专员)

编辑:廖昕朔