首页>春秋>热点背后

“一・二八”战火下幸存的书信

——关于《游美短篇轶事》的故事

谢颂羔赠书胡思杜,胡适致信表谢意

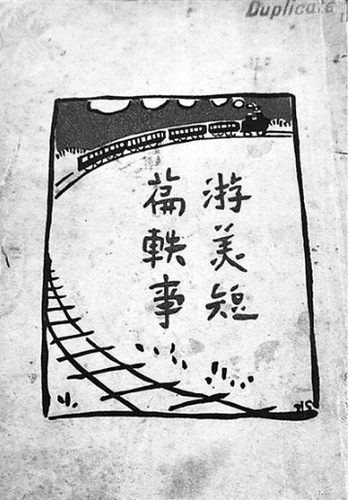

浙江宁波人谢颂羔(1895—1974),早年毕业于东吴大学之后,曾留学美国奥朋神学院及波士顿大学,归国后长期从事基督教出版及相关工作。时至1925年末,已过而立之年的谢氏,将其早年求学美国的往事,以若干短篇轶事忆述的方式,汇辑成书,在上海自费印制了一部《游美短篇轶事》,私下赠予了诸多师友亲朋。

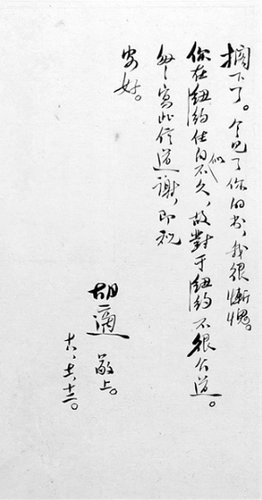

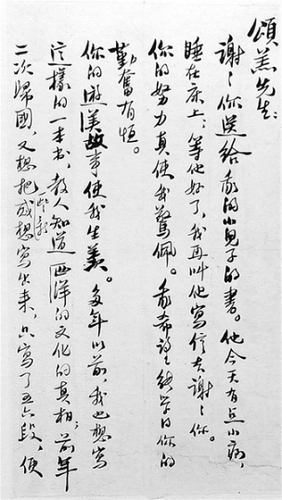

▲胡适致谢颂羔信札

▲《游美短篇轶事》,谢颂羔著,1933年11月“新版”。

大约在1929年秋,谢氏又将此书,赠予了时任上海中国公学校长胡适(1891—1962)的幼子胡思杜。为表示获赠此书的感谢,胡适曾致信谢氏,信文如下:

颂羔先生:

谢谢你送给我的小儿子的书。他今天有点小病,睡在床上;等他好了,我再叫他写信去谢谢你。

你的努力真使我敬佩。我希望能学得你的勤奋有恒。

你的游美故事使我生羡。多年以前,我也想写这样的一本书,教人知道西洋的文化的真相;前年二次归国,又想把一些新感想写出来,只写了五六段,便搁下了。今见了你的书,我很惭愧。你在纽约住的似不久,故对于纽约不很公道。匆匆写此信道谢,即祝安好。

胡适 敬上

十八、 十一、十二

据信文可知,除了表示谢意与敬佩之外,早年同样留学美国,后来又多次赴美公干的胡适,还约略表达了一点不同意见,即“你在纽约住的似不久,故对于纽约不很公道”。不过,致信主要还是为了表达获赠此书的谢意,没有就此展开具体细致的研讨。

翻检目前已知的文献记载,可知当时同寓上海、各谋事业的谢、胡二人,虽在文教领域里或有一定的交集,但并无特别密切的公私交往,更谈不上什么私人交谊,恐怕只能是极其一般的一面之交,或者说是仅限于彼此略有交道的泛泛之交罢了。

“一·二八”事变劫火焚屋,书信幸存决意“新版”

收到胡适来信约3年之后,谢氏经历了1932年“一·二八”事变,精神上大受刺激,一度万念俱灰、十分颓丧,险些焚毁全部旧存书稿,甚至几欲自杀以求解脱。不过,迭经一番痛定思痛的反省之后,还是终于振作起来,决意还要重新印行“新版”的《游美短篇轶事》。

在这个基于重振个人信心与精神之初衷的出版计划里,将在劫火中奇迹般幸存下来的胡适这通来信一并编入“新版”,乃是其中的重要环节。关于缘何编入此信的来龙去脉,在谢氏新撰的“游美短篇轶事新序”中这样写道:

一·二八事变发生时,我的家庭适在江湾路礮火线下,所有房屋物件统遭焚毁,而平日所珍视的书籍、画片、信札等一旦被毁,尤觉痛心。一小部份的书籍文件事前放置在外,幸免于厄,劫后余灰,弥足珍贵。其中有一封胡适先生的来信,是与本书有关的,也未焚毁。现在我把胡先生的信发表出来,虽未征得胡先生的同意,可是我想胡先生不致反对吧。胡先生虽然给拙作生色不少,可是,除此之外,还给我很大的鼓励,使我益加奋勉。

关于胡适在来信中所言“你在纽约住的似不久,故对于纽约不很公道”,针对这样一句一笔带过的不同意见,谢氏也郑重其事地在“新序”中予以了正面回应,文中紧接着有这么一段“答语”:

我留美的四年,可以说是我人生中最理想的一段,在这本书中随时可以看到。不过有一点须要在这里声明的,就是书中所讲的许多事情并不全是事实,有许多出于理想和言过其实之处。此外,我对于胡先生的评语,也表示接受,就是我对于纽约的确不很公道;像纽约这样的一个大城市中固然有许多罪恶,可是当然也有许多好处,不能一笔抹杀,我在纽约的时候,心境不佳,不知不觉影响了文笔语气。

坦承了自己的真实想法之后,谢氏在“新序”中随之即将那一通“给拙作生色不少”的胡适来信的信文,完整转录了下来。末了,仍意犹未尽,再度向读者介绍了此信的珍贵之处,有这么一小段介绍之辞,作为“新序”之末尾:

胡先生的这封信,没有被日本军人们的野火烧掉,这是我视为很幸福的,特意在此露布,那末,下次即使这封信被他们烧掉了,但这些书也许不致一一的被他们烧掉罢。呜呼,日本人!

这一篇“新序”,谢氏自署的日期落款为“二十二年九月三十日”,即1933年9月30日。是书版权页上标示的印行时间为1933年11月,可见付印还是相当及时的,谢氏“新序”撰毕之后,仅仅过了一两个月时间,便已由其供职的上海广学会正式出版。至此,胡适于四年前,即1929年11月12日写给谢氏的那一通信札,也随之公之于众了。

诚如谢氏在“新序”中所感言的,这一通劫后余存的胡适来信,有幸躲过了1932年的“一·二八”战火,此时又将其信文完整转录刊布出来,也就再也不必担心此信在今后或再被战火所焚毁的命运了。

胡适“佚信”原件仍在,《胡适全集》却失收

确实,“新版”的《游美短篇轶事》一书,不再是谢氏个人自费私印的出版物,而是作为广学会的正式出版物,其印行数量应当是颇为可观的,至少是要优于先前的私印版本的。

然而,时隔90年后,历经世变沧桑,此书流传至今者,已颇为罕见。国内各大公共历史文献数据库及资源平台之上,均难见其踪影,一般读者与研究者,恐怕都很难寓目,故是书内容以及正文之前的“新序”里,竟载录有一通胡适信件原文的情形,知者无多。

据查,作为胡适研究领域的基础性文献《胡适全集》《胡适文集》《胡适书信集》等均未收录此信,即便新近由台北胡适纪念馆编印的,于2018年正式出版的《胡适全集·胡适中文书信集》中也未收录,确为一通至今尚少为人知的胡适“佚信”。

有意思的是,就在笔者有幸获见此书之际,又发现这一通胡适“佚信”的原件竟然还尚存于世,今藏于上海博物馆中,并未在后来的历次战火与动乱中毁亡无存。如此一来,虽然难得一见,可毕竟谢书与胡信,都还尚存于世,也算是为谢、胡二人这一段因书结缘的学林轶事,留下了可资后世追怀与研讨的可贵鉴证罢。(肖伊绯)

编辑:廖昕朔