首页>社情·民意>乐观社会乐观社会

“乞丐乡”走上自立之路

孩子们坐在新教室上课。

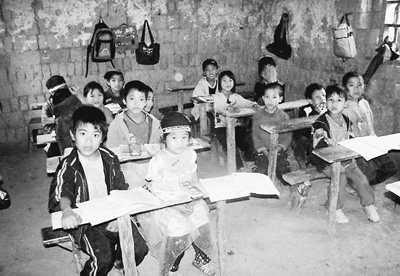

牛红小学原教室。

“垤(dié)玛是大田的意思,可垤玛人均耕地不到一亩。土壤气候条件差,再加上缺乏种植技术,基本上看天吃饭。”云南省红河哈尼族彝族自治州红河县垤玛乡乡长朱福桢说,“上世纪80年代,全乡1.5万多人曾经有3000多人在外乞讨。而90年代,不少人靠乞讨回乡盖起的小洋楼,更是极大地刺激了当地人。”“乞讨、盖楼”成为当时一些乞讨者反复外出乞讨的重要原因。

2010年前后,全乡约六成人每年断粮3个月左右。2011年,仍有近千人在昆明、贵阳等地乞讨,一到学生假期,不少家携儿带女乞讨。

垤玛人乞讨主要还是因为太穷了。

乡政府资料显示,全乡七成住户与猪、鸡、牛同居一室。对这个以哈尼族为主的乡来说,外出务工都很难,因为40岁以上的人基本听不懂也不会说普通话。全乡文盲半文盲占到总人口的50%。

“乞讨虽然很辛苦,也没有尊严,但也是没办法。”曾经带着孩子外出乞讨的朱哈生也曾在外打工,可惜收入寥寥,看到别人带孩子乞讨收入比擦皮鞋高出不少,便开始乞讨。

曾经有一段时间,从垤玛出乡的三条主干道会专门设卡,携带孩子外出的村民需要出示村委会批条方可放行。强力手段短期内让垤玛乡群众外出乞讨变得困难重重,但还是有不少“漏网之鱼”。

2011年,一场名为“微博打拐”的公益活动让来自垤玛的大批乞讨儿童进入公众视野,“乞丐乡”成了垤玛的标签。

但这并非坏事。“没有外部打拐,垤玛未必会有如此大变化。”红河县委书记朱家伟说,事件被媒体曝光后,省州很快派出专门调研组,为垤玛“把脉开药”。

“药方”很快开了出来:垤玛乡和临近的三村乡被确定为综合扶贫推进试点,大量的项目资金得以投入这个贫困山区。“项目资金一共近8000万元。”垤玛乡党委副书记周饶斌说,“利用这笔钱,垤玛完成了土地整理等大量的基础设施建设,实现了通水通路。”

短短三年,垤玛乡发生了巨大变化:村民的人均纯收入已经达到3000元,人均有粮300公斤;通往每个村委会的道路都已实现硬化,焖锅酒厂基本建设完毕,滇南小耳猪养殖场源源不断为老百姓提供小猪。

让垤玛人彻底告别乞讨,除了资金支持,更重要的是重塑他们的思想、教给他们技能。“开始时乡里争取到了产业发展资金,可是老百姓不相信,是老书记李文勇带着乡干部和党员服务队承包土地种出示范田,才打消了群众的疑虑。”周饶斌说。

1月15日,李文勇在办公室走完了生命的最后一程,但他创建的党员服务队仍然活跃在垤玛乡公共服务的第一线。“开始时觉得也就是装装样子,谁知道这一干就是五年。”牛红村村民朱毛者说。

养殖种植技能培训、有组织地外出打工,让垤玛人有了稳定的收入。被劝返后的朱哈生加入了乡上的白宏文艺队,他自编自演的小品在乡里进行了巡回演出。再加上党员干部上门做工作,“乞讨,害羞嘞”成为垤玛乡群众的共识。

更重要的是,交通的发展让这里不再闭塞,教育的发展让这里越来越多的孩子走出了大山。“绝大多数孩子都已经进入了学校。”朱福桢说,小孩子不懂事才会跟着大人乞讨,上过学的孩子可不会再重蹈父辈的覆辙。

现在的垤玛,壮劳力外出务工,留守者家有产业,孩子有学上,虽还不富裕,但让人看到了希望。

编辑:于玮琳

关键词:垤玛 乞讨 外出 孩子 乞丐乡

可爱动物为“世界无烟日”代言 萌翻网友

可爱动物为“世界无烟日”代言 萌翻网友 南京年轻人激情“彩虹跑”助威米兰世博会中国馆

南京年轻人激情“彩虹跑”助威米兰世博会中国馆 南京气温“震荡上扬” 市民戏水冲浪消暑

南京气温“震荡上扬” 市民戏水冲浪消暑 巴黎“爱情锁桥”将封桥解锁

巴黎“爱情锁桥”将封桥解锁 江苏扬州大学生行为艺术倡导禁烟

江苏扬州大学生行为艺术倡导禁烟 英女王亮粉套装出席白金汉宫花园聚会

英女王亮粉套装出席白金汉宫花园聚会 甘肃武都:野生大熊猫罕见入村 吃野草莓尝新麦子

甘肃武都:野生大熊猫罕见入村 吃野草莓尝新麦子 委内瑞拉师生示威 要求改善设施提高工资

委内瑞拉师生示威 要求改善设施提高工资