首页>人物·生活>记·工作记·工作

2015诺贝尔文学奖获得者阿列克西耶维奇《锌皮娃娃兵》译者高莽——

70年曲折翻译人生

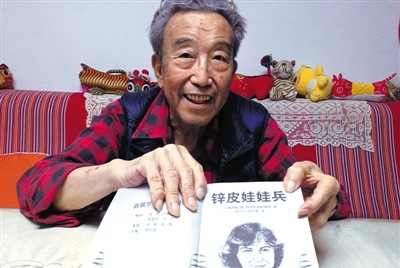

高莽和他翻译的阿列克西耶维奇的《锌皮娃娃兵》,书中肖像亦为高莽所绘。

白俄罗斯女作家阿列克西耶维奇于瑞典当地时间10月8日被宣布获得诺贝尔文学奖,而早在16年前,我国著名俄罗斯文学翻译家高莽就翻译了她最重要的纪实文学作品之一《锌皮娃娃兵》,并与她相识。8日下午,本刊记者第一时间联系并采访了高莽先生,请他从阿列克西耶维奇的作品说起,讲述自己的翻译人生。

高莽先生1926年出生于哈尔滨,为我国著名的翻译家、画家、作家,是中国社会科学院荣誉学部委员,俄罗斯科学院远东研究所荣誉博士,俄罗斯作家协会名誉会员,俄罗斯美术研究院荣誉院士。他长期致力于俄罗斯文学翻译和中俄文化交流工作,并因此获得俄罗斯总统授予的荣誉勋章。

——编者

高莽著作《我画俄罗斯》

阿列克西耶维奇是个严肃的人

1989年初冬,阿列克西耶维奇曾随苏联作家代表团来华访问,那一次我见到了她。当时留给我的印象是,她总是最后一个发言,她非常严肃、认真。那时候她已经出版了几本书。1990年末,我在苏联《民族友谊》杂志第七期上读到了《锌皮娃娃兵》,觉得书中记述的事件震撼人心,这是少有的一本书,写的是苏联派兵侵入阿富汗的事情。为了写这本书,阿列克西耶维奇采访了很多人。而在此之前,她曾是个记者,还当过老师,也写过一些东西,但是还没有摸索出一条写作的路子。《锌皮娃娃兵》这本书是用采访的方法,记录事实、记录原话,书中没有中心人物,每一篇就是一个独立的故事,但是总体读起来,你就会看到战争的性质、战争的不义、战争的残酷。过去,俄罗斯的作家写的多是胜利的歌声、领袖的英明,这部作品写的是普通老百姓,使用的是生活中的语言。阿列克西耶维奇从很多人物中挑选出典型,最后形成了这样一部作品。阿列克西耶维奇在文学领域正在开辟新的路子,即纪实文学。这次她荣获诺奖,在文学界是一个贡献,因为在这之前,诺奖文学奖里少有这类作品。

这场战争死了很多士兵,都是年轻人。那时候我比较注意翻译新起的作家的作品。我想,阿列克西耶维奇将来可能成为一个独树一帜的作家,这个人将来在创作上可能有更大的贡献。后来,经过了几十年的探索与实践,证明她对整个世界文学确实作了一定的贡献。我翻译的时候就是因为她揭示了历史上长期隐瞒的某些事情,而且用的是讲事实的手法,而不是编造的故事,从孩子、母亲、父亲、同学的口中,从方方面面讲述了这段历史,这段悲惨的战争、不道德的战争。我翻译这本书就是因为这个原因。

高莽所绘的普希金

儿时便对俄罗斯文学产生了兴趣

在俄罗斯文学翻译方面,我出了几本书。我对俄罗斯文学的感情是从小学培养起来的。小时候我是在哈尔滨基督教青年会学习的,我的老师和同学大部分都是俄罗斯人。我特别喜欢听老师朗诵莱蒙托夫、普希金等人的诗,诗歌的韵律让我感到无比的神往。

一次老师给我们朗诵莱蒙托夫的《雾海孤帆》,我虽然很小,但是我生在哈尔滨,那时候的东北正遭受着侵略,朦朦胧胧中,我感觉自己就像是一叶孤帆,在寻找故乡。

还有一位白发苍苍的音乐老师给我们上课时,一边在教室里漫步一边拉琴,曲调忧伤迷离,带着大家吟唱,当时哈尔滨有很多流亡到中国的俄罗斯人,他们寻找和怀想着自己的故乡。

在美术上也是如此。我很小的时候就跟着俄罗斯画家学画画。在纪念普希金逝世100周年的时候,老师让我临摹一幅普希金的画像,挂在课堂里。这幅画像在教室里挂了一段时间,上课时总会偷偷看他几眼,那时感觉挺美的。

从这些角度来讲,我对俄罗斯文学艺术的方方面面都有一定的感情。我刚毕业的时候,就翻译了屠格涅夫的散文诗——《曾是多么美多么鲜的一些玫瑰……》。那完全按照字面翻译,如果让我现在来翻译,也许不会这么翻译的,如今再版这篇散文诗时,我保留了原来的样子,因为它记录着我那时的中俄文字水平。当时最使我高兴的是,我把这首诗投给报社,报社竟然发表了。那是我第一次发表译文,大概十七八岁。

1946年哈尔滨解放,我参加中苏友好协会的工作。有一次为纪念十月革命举行图片展览,说明词是我翻译的。从延安来的作家草明说:“小四儿(我的小名),你的文字不太通啊!”从那以后,我就比较认真地学中文,但是那种认真还没有达到应有的程度。几年之后,又有人说我的中文没有上进,我就很认真地读作家们的作品,学习中文,后来得到老作家们的认可,说文字还不错。我是既惭愧又骄傲。

与戈宝权两个人的座谈会

我最初翻译作品是在1945年日本投降以后,翻译的不多,自认为文字差,知识面窄。1945年,苏军参加解放哈尔滨,后来哈尔滨成立了哈尔滨报社,我到报社工作,翻译的作品开始多了起来。“初生的牛犊不怕虎”,在报社便用很多笔名发表译作。

1949年,著名俄苏文艺研究家戈宝权先生路过哈尔滨,准备去莫斯科接收国民党驻苏大使馆事宜。他在哈尔滨的报纸上看到好多翻译的苏联文章与诗歌,便想把这些人召集起来开个座谈会。我被领导通知去参加。到了会场,我悄悄地坐在角落里等候。我发现戈宝权先生在我之前已经到场了。他的穿着不太一样,是笔挺的西服。那时我年纪小,看起来像一名服务人员。戈宝权先生问我:“哈尔滨人怎么这么不守时间?怎么一个人也没来?”我不敢大声说话,就怯怯地问道:“都有谁呀?”戈宝权先生拿出一份名单,读了一遍,我傻眼了,都是我的名字———是我的各种各样的笔名:竹马、何焉、野婴、野炬等,我想,完了,这会可能开不成了。戈先生说,不!咱们还是开!于是就开了个我们两个人的座谈会。

会上说了些什么,我记不得了,但是有一点我记得很清楚。我说,我喜欢俄罗斯文学,但是我并不愿意当译员,因为日伪时代很多译员都是汉奸。戈宝权先生对我说:“那要看你翻译的是什么,是为谁翻译!”这一下子,我开窍了。从那以后我把笔名改成了乌兰汉,乌兰汉是蒙古话,“乌兰”是红色,”汉”是中国人的意思。后来我日益深刻地意识到翻译的艰苦,我就把“汉”改为“汗”。

翻译成就姻缘

哈尔滨光复初期还有敌伪势力和国民党势力,而中苏友好协会是共产党领导下的一个群众组织。当时的友协领导是抗联将领李兆麟同志。那时候我在中苏友好协会打杂,什么都做,也管理过图书。苏联对外文化协会时而送来一些苏联出版的新书。有一次我看到了打印本的剧本《保尔·柯察金》。看了以后,我特别感动,我第一次发现这个世界上还有这样不同寻常的、忘我的,与疾病斗争甚至在失明、瘫痪在床上的时候还继续为人类解放而奋斗的人!我把这个剧本译成了中文,本来是作为自己练习的。当时中苏友好协会属下有一个书店叫兆麟书店(为纪念被国民党特务杀害的李兆麟将军而命名)。该书店把这个剧本出版了。不久以后哈尔滨教师联合会文工团把它搬上了舞台,当时演出特别轰动。因为在敌伪占领区长大的人,看到有这样的一个理想人物,都感到震撼。后来我和冬妮娅的扮演者相识、相爱,结了婚,到现在已经70来年了。在庆祝会上,领导说,这个剧本是小四儿翻译的,大伙都觉得奇怪,我自己也觉得奇怪,我那时候也想不到自己译的剧本还能够上演。

新中国成立以后,中国青年艺术剧院最早上演的话剧就是《保尔·柯察金》,是孙维世导演的,用的就是我译的这个本子。我在北京也看过这部剧的演出,演出的时候我觉得有观众在窃窃嬉笑。后来我一打听,他们说:“保尔·柯察金怎么说的是东北话?”从那以后,我才注意了翻译中的语言问题。这个剧本在上海翻印过,在很多大城市都演过,都是根据我的剧本来演的,只是在语言上做了改动。有一次,有人给我寄来一张照片,在前门楼上,有一个很大的广告,是话剧《保尔·柯察金》的广告,我自己都不知道。从那以后我就翻译了好多剧本,大多是苏联时期各个加盟共和国的作品。苏联一共有14个加盟共和国,我翻译了至少有10个加盟共和国作家的剧本,如阿塞拜疆乌尔贡的《太阳出来了》,格鲁吉亚纳胡茨里什维里的《领袖的少年时代》、乌克兰弗兰科的《被盗走的幸福》、乌兹别克斯坦卡哈尔的《丝绣花巾》等等。从那以后,我走向了翻译文学的道路。

这是一条曲折的路

刚开始我翻译的作品,有些是出版社邀稿,我自己选择的多是歌颂体、歌颂领袖的作品。后来出版社邀我翻译普希金、马雅可夫斯基等作家作品全集里的一部分。我翻译过马雅可夫斯基的几个剧本《澡堂》、《臭虫》等。

1948年,我还翻译了苏联共产党中央关于《星》和《列宁格勒》杂志的决议。我当时因为接受了“决议”的观点,认为一些作家是“坏人”。其中有一位女诗人叫阿赫马托娃,因为当时“决议”里讲她是不正派的人,我就认为这个人就是这样的。1954年,苏联举行苏联作家第二次代表大会,我随中国代表团作为翻译参加大会,那时候我们和阿赫马托娃住在同一个旅馆里,所幸我没有碰见她,如果碰见她,我那时一定还会认为她是一个坏人。可是后来我发现好多苏联文学家对她都特别尊敬、友善……使我的看法有所改变。

经历了“文革”,我对很多事情开始思考,对苏联作家也是如此。北京图书馆过去禁阅的某些图书可以公开借阅了。我借了阿赫马托娃的作品集,那时候她的作品可以借阅但还是有限的。我借读了她的作品以后,大吃一惊,我觉得她完全不是那样的人,她写的是爱情诗,是真挚的感情的流露。尤其是看了她的长诗《安魂曲》,写自己的家人被关在监狱,她探监的过程,我重新了解她了。从那时起,我一首又一首,一篇又一篇地翻译她的作品。后来当我有机会到苏联访问时,我总是力争去她的纪念馆、别墅参观,到她的墓前祭祀、献花。我觉得对她有愧,我希望尽量多地翻译她的作品来减少我内心的歉疚。

我还翻译过帕斯捷尔纳克的作品,我去过他的别墅、纪念馆,我和他的儿子做过交谈,他的作品是很难翻译的,但是我硬着头皮译了。我也译过他的情妇伊温斯卡娅撰写的关于他的回忆录。这使我在翻译上开始进一步认识传统的俄罗斯文学。

从开始翻译歌颂式的文学,到翻译反映普通生活的文学,再到后来揭露现实的真实情况的文学,我走了这么一条曲折的道路。风雨雷霆,一晃70年过去了。现在的俄罗斯文学不像几十年前那么火热了,大家谈的也不是那么多了,新的作品我没怎么看过,但是我总觉得还没有出现像过去那些如《战争与和平》、《死魂灵》、《罪与罚》、《静静的顿河》那种伟大的作品。现在我已89岁,能力在消逝,但我会尽我所能,偶尔写一点小文章,翻译一点短诗短文,活一天就再干一点,否则生命还有什么意义?!

记者手记

距上一次采访高莽先生,已时隔4年。当记者来到高莽老先生家中的时候,见到老先生比上次见面时已消瘦了许多。但是作为一位89岁高龄的老人,他仍然思维敏捷、逻辑严谨、谈笑风生。这天上午,中央电视台7套播放的《音符里的记忆》栏目中,他正娓娓讲述着俄罗斯民歌《喀秋莎》以及他与作者之间的故事。

一个热烈的拥抱,视如亲人般的交谈,这是每次去采访时,老先生一直不变的热忱与真挚。还记得第一次采访,是在2010年9月6日。乌克兰驻华大使受乌克兰总统之托,为他举办了乌克兰“贡献三级”国家勋章授奖仪式,以奖励他为乌克兰与中国文化交流作出的巨大贡献。因为高老曾把舍甫琴科等一批优秀的乌克兰作家的作品译介到中国。那天,记者在乌克兰使馆见到精神矍铄的他和他的女儿晓岚,高莽先生久久地握住记者手的样子令人难忘,因为他与《人民政协报》的几代记者和编辑建立了深厚的友谊。他告诉记者,多年来,他一直坚持着阅读《人民政协报》的习惯……

今年,白俄罗斯女作家阿列克西耶维奇获得了诺贝尔文学奖,高老正是早期翻译阿列克西耶维奇作品的译者。巧极了,他还亲自接触过阿列克西耶维奇。所以说到要专访,他欣然同意。作为高老助手的他的女儿岚姐告诉记者,从公布阿列克西耶维奇获得诺奖到现在,家中的电话就一直没停,高老身体很吃不消,只能简短回应。但是对于《人民政协报》的记者来采访,他还是专门留出了半天时间准备详谈。采访的时候,高老兴之所至,还用俄文为记者朗诵了莱蒙托夫的诗歌《雾海孤帆》。

编辑:邢贺扬

关键词:高莽 翻译 阿列克西耶维奇 《锌皮娃娃兵》

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅