首页>社情·民意>乐观社会 乐观社会

认识一个字,奖励10万元:安阳甲骨文的百年命运

中药

光绪二十五年(1899年)秋的京城,黄叶满地。

王府井大街锡拉胡同西头路北的一座大宅院里,年过半百的王懿荣,正来回踱着步子。身染疟疾的他病情不稳,久治不愈,内心不免焦躁。

身为南书房行走、国子监祭酒(当时朝廷最高学府的校长),地位和经济条件决定了他有能力四处求治。

一天,经友人介绍,一位深谙药性的老中医给他开副药方。他略懂医道,见药方里有一味药叫“龙骨”,甚感奇怪,便让家人去购买此药。

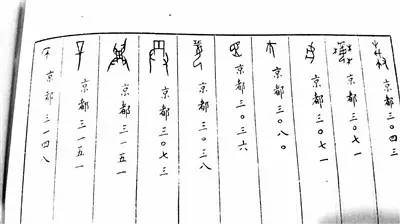

抓回“龙骨”,打开查看,具有金石学功底的他发现,所谓“龙骨”是些大小不一的骨头片,有的骨片上有许多非常规律的符号,很像古代文字,却又无法断定。

他大为诧异,命人再次购买“龙骨”,可惜早被捣碎。于是他亲临药铺,将划有符号的“龙骨”全部买下,并告诉掌柜,今后如再收到“龙骨”万不可捣碎,他高价全收。

不久,山东潍县古董商人范维清在安阳收购有大片“龙骨”,被人引荐给王懿荣。第二年春,范维清又带来八百余片“龙骨”,其中一片刻有52个字,王懿荣照例全数购下。

消息传出,古董商人纷纷向其兜售“龙骨”,旋即搜集到一千五百余片。

接下来,王懿荣对“龙骨”反复推敲、排比、拼合,他了解到这些“龙骨”是龟甲和兽骨,上面的符号是用刀刻上的文字,裂纹则是高温灼烧所致。

“细为考订,始知为商代卜骨,至其文字,则确在篆籀之前。”王懿荣确认这些甲骨上所刻符号确属一种文字,早于先秦时代青铜器上的文字。

编辑:梁霄

关键词:奖励 安阳 甲骨文 百年 命运

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅