首页>人物·生活>集·言论集·言论

从靡靡之音到华语经典

1982-1985 “没头脑”与“不高兴”

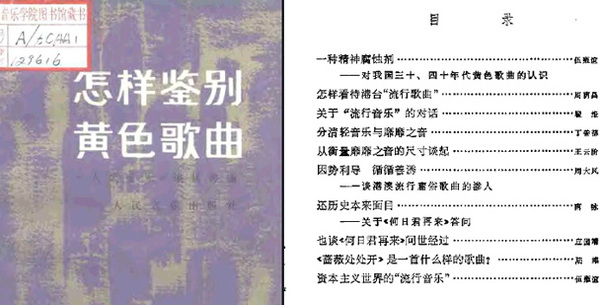

标志事件:1982年,《怎样鉴别黄色歌曲》出版,邓丽君是主要的批评对象。1985年2月1日,《中国青年报》刊登了题为《邓丽君说:真高兴,能有电话从北京来》的新闻报道。这被认为是中国大陆新闻界对邓丽君的第一次正式的新闻采访报道。③

与官方对邓丽君的排斥形成鲜明对照的,是民间对于她的热爱。到了1980年代中期,随着改革开放的深入和经济水平的增长,双卡录音机、短波收音机逐渐普及,收听邓丽君歌曲的技术障碍已经不大了。在歌迷们的交流中,大家逐渐知道了诸如收听澳洲电台能获得更清晰的信号这样的小窍门——港台、日本等地的“敌台”或多或少都被大陆进行技术干扰,而澳大利亚电台则因为远离政治而没有受到什么干扰。

老百姓通过用脚投票——更确切地说是用收音机、录音机投票——的方式进行了选择。被官方定性为“黄色歌曲”的邓式情歌红遍大江南北。用现在的话讲,几乎所有人都成为了邓丽君的“脑残粉”。如今已成为知名乐评人的金兆钧是那个年代的亲历者,他回忆说:“第一批流行歌手百分之百地摹仿邓丽君,比如广州的刘欣如,北京的田震、段品璋、赵莉、王菲……”④

《怎样鉴别黄色歌曲》图书封面与目录

不仅如此,邓丽君还教会了人们可以用嗓音的另一个部位唱歌,即后来所谓的“通俗唱法”。在此之前,中国歌曲只有美声和民族两类唱法。

对于民间对邓丽君“没头脑”地热爱,主流音乐专家显得很“不高兴”。《怎样鉴别黄色歌曲》一书就是在这样的背景下出版的。这是一本合集,收录的是当时音乐界的主流专家发表在报刊上的关于音乐鉴赏的文章。

书中依旧将矛头指向了邓丽君的《何日君再来》,以下是其中一篇文章的摘录:

“《何日君再来》不是汉奸歌曲,但它是首黄色歌曲;不是一首爱情歌曲,而是一首调情歌曲;不是艺术歌曲,而是商业歌曲,是有钱的舞客和卖笑的舞女的关系,是舞场中舞女劝客人喝酒时唱的。……这是对血泪现实的掩盖,是对灯红酒绿纸醉金迷生活的歌颂,是以醉生梦死的态度来对待现实。……现在还喜欢《何日君再来》的同志要认真想一下:是‘好花不常开’,还是应该用我们双手去创造永不凋谢的花朵。”⑤

与很多被主流专家看扁的艺术作品一样,邓丽君歌曲终究还是成了人民大众心中的最爱。1985年2月1日,《中国青年报》刊登了题为《邓丽君说:真高兴,能有电话从北京来》的新闻报道。这篇报道是当时《中国青年报》文化艺术专栏记者关键撰写的新闻,是中国大陆新闻界对邓丽君的第一次正式的新闻采访报道。

至此,邓丽君在大陆被非官方地解禁了,收听她的歌曲不再是一件可能会“学坏”的事。

1985-1995 “官冷民热”的博弈

标志事件:1995年5月8日,邓丽君因哮喘在泰国逝世。次日,中央电视台报道了她去世的消息,这是大陆最高级别的媒体首次正面报道邓丽君。

当大陆听众可以光明正大地聆听邓丽君之时,她本人其实已经处于半退休状态。1980年代后期,邓丽君的工作重心逐渐转移到英国和法国,除参与慈善演出外,甚少于公众场合露面。

与此同时,大陆观众想亲眼见到邓丽君的愿望越来越高。1988年,大陆有关机构发出邀请邓丽君赴大陆进行音乐活动的信函,但是由于上文所叙的劳军等政治色彩很浓的事件,造成了邓丽君本人特殊的政治地位,再加上台湾当局与大陆仍处于敌视状态,不支持此事,邓丽君来大陆演出的事宜最终未能成行。⑥

1991年邓丽君在香港参加节目时,主持人说大陆报价十万美金/场,邀请邓丽君去大陆演唱。邓未置可否。

而在民间,邓丽君的热度并未消减。有关邓丽君的书籍、唱片、磁带,在此期间陆续出版。中国唱片总公司还整套引进出版了邓丽君歌曲磁带。

在录像带、VCD逐渐普及后,邓丽君1984年在台北举行的《十亿个掌声》演唱会成了一时的宠儿,很多八零后、九零后的人正是通过家中父辈留下来的这场演唱会的录像,才认识并喜爱上邓丽君的。

这个时期的邓丽君歌曲,从民间的角度看是解禁了,市面上可以买到她的磁带、录像带、宣传画等产品了;而从官方的角度,邓丽君还是禁区。在她的有生之年,中央电视台从未正面报道过她。“官冷民热”的态势依旧持续着。

中央电视台首次报道邓丽君,内容是她的死讯。1995年5月9日,中央电视台第四套节目(国际频道)在常规新闻里报道了“台湾著名歌星邓丽君昨日在泰国清迈病逝”这一消息,并播放了多段邓丽君生前演唱活动的电视画面。这是大陆最高级别的新闻媒介第一次对邓丽君的相关消息进行报道。

央视的正面报道,也为邓丽君的官方解禁铺平了道路,此后除了极个别政治性太强的歌,邓丽君在大陆基本不再是禁区。可惜这一切,她本人看不到了。

编辑:罗韦

关键词:邓丽君 大陆 歌曲 台湾 何日君再来

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅