首页>书画讯息书画讯息

老舍的雅趣

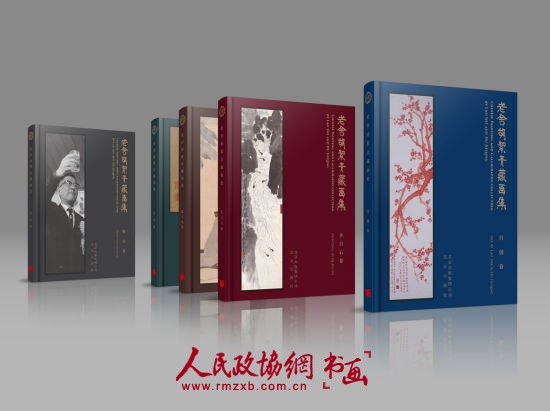

编者按:今年适逢老舍先生诞辰116周年,“人民的艺术家———老舍、胡絜青藏画展”日前在中国美术馆举办,同时一套全面反映老舍及夫人胡絜青毕生收藏状况的画集《老舍胡絜青藏画集》也于日前出版。本刊约请了第九、十届全国政协委员,老舍之子舒乙先生撰文,从今古两个时代文人的对比视野中谈谈当代文学大家老舍先生,以表对他的纪念。

作者近影

典型的过渡人物

古代文人,不论中外,和现代文人有巨大的不同。首先,古代文人都是多面手,是百科全书式的人物,而现代文人则不是。现代文人分工非常细,以作家而言,有小说家、戏剧家、散文家、诗人、报告文学家、评论家,等等,各写各的,很少兼而有之。这种情况是和所谓科学的进步和发展息息相关的。科学便是分门别类,越分越细,以致小小的枝微末节都成了专门的学科,出了专门的科学家。高等学校也跟着分专业,到高年级便纷纷进入一个狭而又狭的专业里去了。

古代不是这样。古代文人都是全才。孔夫子时代讲究“六艺”,文武双全,连射箭、驾车都必须会。文的方面,古代文人雅士讲究琴棋书画诗词歌赋,讲究插花、熏香、品茶、赏画。他们确实是多面手,样样都会,而且都精,不得了。

然而,这样的百科全书式的人物现在已找不到了。

那么,现在究竟是进步了,还是倒退了,难说。

但是,对新旧交替时期的人,倒是值得一提,特别值得注意。他们赶上了私塾的末班车,他们或许是古代文人的最后传人。

这批人诞生于19世纪末和20世纪初,如果现在还活着的话,大概都在115岁左右。也就是说,古代文人传统的消失也在这115年左右,这段历史并不长,然而,却是翻天覆地的历史,在此期间世界已然大变样。

老舍先生属于这批过渡人物,而且是其中的一个典型。

他生于1899年2月3日,阴历腊月二十三过小年那一天,是19世纪最后一年来到人世的,他活到67岁。他是20世纪上半叶的人。

老舍,和老舍们,那些诞生在这个历史关头的人,有着特殊的地位和作用,属于时势造英雄。这个时期出了一批历史巨人,政治上有毛泽东、周恩来,文学上有鲁、郭、茅、巴、老、曹,还有一批杰出的思想家、革命家、外交家、教育家、艺术家、科学家、经济学家、体育家等等。

他们是突显在历史上的一座高峰,属于个例、孤例和特例,非常罕见。

道理很简单,中国历史本来发展得非常缓慢,突然,到了19、20世纪交替的时候,历史开始飞跃,大踏步前进,一天一个样,换了人间。那是因为,在此之前,中国只有纵坐标,只有中国自己的传统,没有世界的视野,没有横坐标。在此之后,中国失去了纵坐标,而只有横坐标,眼睛向外,知道许多外国的事情。

唯独在19世纪和20世纪交接时诞生的人们,身上既有纵坐标,又有横坐标,两个坐标都发达,是站在两个坐标系交点上的人。于是有了历史的高峰,有了一批历史巨人。

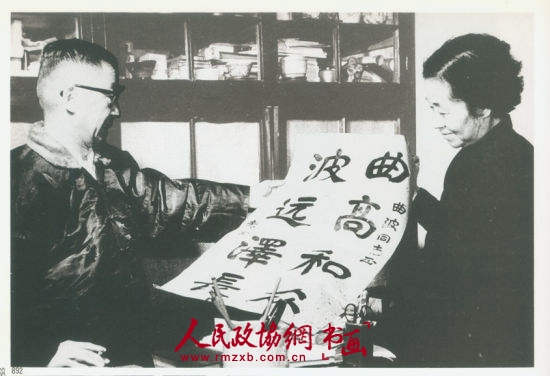

老舍、胡絜青夫妇欣赏书画作品

插花、品茶、赏画

爱好的多寡是区分是否是全才和多面手的一个重要标识。除了本职工作之外基本上没有什么爱好的人肯定是个现代人,距离古代文人雅士有很大的差距。这种人一旦退休之后,很难受,一下子丧失了生活的勇气,终日不快,很快就会枯萎下去,甚至过早地离世。相反,全才和多面手则不然,他们爱好甚多,永远快乐,退休不退休没什么区别,可以高高兴兴地生活下去,把日子安排得满满当当,悠闲自得,有滋有味。

所以,有无爱好和爱好的多寡,是区别古人和现代人的一个重要观察口。

老舍先生,作为古代文人雅士的最后的代表,就有许多爱好。

我曾经撰写出版过一本小书,题目叫《老舍的关坎和爱好》,书中描述了老舍先生的19种爱好。后来,我想再写一本下集,因为还有一些老舍先生的爱好可以记述,可谓丰富多彩,不同凡响。

这样的人,十分有趣,但是现在实在稀少。古风在老舍身上传承得如此强烈和鲜明,着实令人另眼看待,都以为是一个十分罕见的现象,颇值得记述和分析,还可以从中找出一些借鉴或者提倡的东西来。

以中国文人最喜爱的四种雅趣———插花、熏香、品茶和赏画——来说,除了熏香一项之外,其它三项,对老舍先生来说,全都是他的专长,而且非常精致。

插花,哪怕是在最困难的日子里,他的案头也要有一点鲜花点缀,实在不济,也有“一枝翠竹插在陶瓶中”,那陶瓶也许是一只曲酒瓶。当他生活定下来之后,他会在其擅长养花的花匠兄长舒子祥的指导下,养一院子的菊花,多达百余个品种,有数百盆之多。秋天菊花盛开时,他要举办家庭菊展,届时,他们夫妇还要不断地举办家宴,边喝黄酒,边赏菊,那是他们最得意的时刻。他写过一篇《养花》的散文,曾被选入小学语文教材,所有的小学生学了此文都知道,在养花中有喜有忧(下大雨院墙倒塌,砸坏几十盆菊花),有笑有泪,有花有实,有香有色,既须劳动,又长知识。

说到品茶,老舍先生也是一位行家里手。他虽然有每天清早喝一杯现磨现煮咖啡的习惯,源于他多年在国外生活。但他是一位以茶为伴的文人。他熟衷喝香片花茶,家中随时都有一壶热香片茶伺候着主人和客人。一天两泡。上午一壶,下午睡完午觉再沏一壶新的。他有一套精致的茶具,永远放在客厅的茶几上,还有一只专用的茶杯。冬天,在茶壶上还要罩上一个保温棉套。他对茶叶很在行。有一次,在乌克兰基辅访问,在作家波烈伏依和华西莱芙斯卡娅夫妇家中做客。他们二位刚访问中国归来,带回来几小筒中国茶,拿出来招待中国作家。可惜忘了都是什么品种的茶了,便统统拿出来请老舍先生鉴别。只见他把茶叶筒分别拿起来,并不打开,而是放在耳边摇摇,听听,便告诉女主人,这是什么茶,那是什么茶,令在座的所有人都大吃一惊。他对茶的熟悉程度真是达到了知根知底的地步了。

再说赏画。这是老舍先生的一项特殊爱好。首先,得有画啊,这是一个专门的话题,留在下面细说。其次,得有条件挂,要有环境,有地方,有空间,有气氛。即或是在重庆北碚,在那间位于小镇边上的斗室里,在抗战后期,夫人由北平逃出之后,带来了两张齐白石的画,他便轮流地把它们张挂起来。以至,后来消息传到重庆市里,出了谣言,说老舍先生有一箱子齐白石,发了大财。老舍不慌不忙,写了一篇小文,叫《假如我有一箱子齐白石》,把谣言制造者挖苦了一顿,还顺便讥讽了那些发国难财的恶棍。他那时也有了几张林风眠、徐悲鸿、李可染的赠画,也都轮流地张挂出来。闲睱时,细细观看,慢慢品味,或者和朋友们一道品头论足,议论一番,给日益恶化的政治形势下沉闷的空气带来一丝纾解,得到一点心灵的宽慰。这个喜好在1950年3月以后得到了良好的发挥,终于有了好条件。他用自己的稿费,在请示周恩来之后,在北京市东城区丰盛胡同10号买下一座小院子。北房西边两间是客厅,西头耳房和小天井合并之后是他的书房兼卧室。耳房里有大壁橱,是他存画的地方,而客厅的西墙、北墙则是他挂画的地方。西墙正好可以挂四幅画轴,是他的“画廊”,可以办小小的画展。数量虽然一次放得不多,但架不住老换呀,比如一星期换一次,长此下去,不是也很可观吗。这就是后来获得“老舍画廊”之称的那个挂画的地方。北房客厅进门的正对面的后厦里也可挂画,一般是挂装有镜框的画,左、中、右三幅,亦很有气派。这样,在客厅里,起码可以同时张挂7幅画。从此老舍先生有活干了,选画、换画、挂画就变成了他的重要日常功课之一,全部自己动手,不需别人参与,充分展示了他的藏画风格和水平,而且留下了许多有关的艺坛佳话。

《老舍胡絜青藏画集》于近日出版

文武双全

文人习武,这是中国古代文人雅士的优良传统。可惜,后来,武风渐渐衰弱下去,文人真的变成了纯粹的文人,手无缚鸡之力,可怜得很。

但是,老舍先生出身满族家庭。他是自有记载的祖辈以下的第一位识字的家庭成员。其余的,男士皆为武人,都是当兵的,是八旗之下的兵丁。旗人是必须入伍当兵的,因为旗人人少,而国土地广,所有的男人皆是旗兵,负有保卫国土和维护国家安全的责任。所以,旗人历来有习武的传统,虽不必去当兵,但习武的习惯可能在旗人中还未完全泯灭。自打英国回来起,就不断有文章记述老舍先生打拳的事,最早的是北京的名记者陈逸飞先生。他去拜访老舍先生,发现后者正在屋里练五禽形意拳,引起陈逸飞有想跟他学拳的念头。

1918年老舍毕业于北京师范学校,因成绩优秀,排名全班第五,被任命为京师第十七高等及初级小学校(方家胡同小学)校长,时年19岁。任职期间,全北京市的小学举办过一次联合运动会,地点在北海公园的西北角,那里在万佛阁的废墟上建有一座运动场。运动会组委会下设宣传组,宣传组免费向与会者发放一本名为《舞剑图》的小书,著作是舒君和颜君。舒君者舒庆春,负责文字,颜君者颜伯龙,负责图谱。舒和颜是北京师范学校同班同学。

这可能是老舍先生第一部著作,居然是体育方面的!可惜,此书已荡然无存。但可见,老舍先生对剑术并不陌生。

上世纪30年代初,老舍先生在济南齐鲁大学任教,业余时间写作,非常勤奋,伏案时间过久,引起背腰酸疼,于是,正式拜师学武,以求缓解筋骨的疼痛。当时,济南是个武术之城,有一批武林高手集中在那里,其中有不少是回族人,如鲁地名家马永奎(子元)。老舍先生和他们相识之后,拜师习武,逐渐掌握了多项武术技能,包括剑术、棍术、拳术和内功。他每天早上都要锻炼一阵,渐渐形成了习惯。这个习惯,被他一直坚持到老年,几乎无一日中断过,除非病得卧床,爬不起来。他的太极拳打得极为漂亮,柔中有刚,流畅大气,如行云流水。他经常在公共场合表演他的拳术。在学校联欢的集会上常有他表演武术的身影,甚至在美国女作家赛珍珠的农庄里他也曾为美国退伍军人做过余兴拳术演出。

臧克家先生晚年在回忆老舍先生的文章里记述过,他在青岛曾去访问老舍,一进门,在玄关的端头看见一排武器架子,上面刀枪剑戟斧钺钩叉一字排开,十分抢眼,以为是误入了一个练家子的家中,其实是老舍先生的家。

老舍先生习武的副产品是他将拳师频频地写入了他的小说和戏剧。他在山东曾写过一部长篇小说,叫《二拳师》,可惜因故只开了个头而半途作废。后来,集其“核儿”压缩成短篇小说,这就是那篇精彩的《断魂枪》,成为他短篇小说的代表作。再后来,在美国,他曾将《断魂枪》改编成英文话剧,交给美国大学生去演出,取名《五虎断魂枪》。

1965年老舍先生率作家代表团访问日本,遇见一位叫城山三郎的作家。他听说老舍先生会武术,便一拳打过来,佯做进攻状,老舍先生不慌不忙,伸手借劲使力,顺势握住他的手腕,轻轻一拉,城山三郎就是一个趔趄,几乎跌倒,连忙急呼:高手!佩服!佩服!

这样的文人,眼下大概很难再找到了。

在他的好友中,拳师的确不乏其人,除早期山东的拳师之外,还有北京的刘世森大夫,此人既是他的按摩师,又是他的内功老师,一直陪伴在他身旁,直至他离世,是他的终身好友。

他的朋友中,有多位普通人,如手艺工人、说唱艺人和店铺的小老板,包括重庆百龄餐厅的回民老板杨五爷,北碚茶叶铺冯玉斋老板,天津的鼓书艺人富少舫和他的义女富贵花,北京的裱画师父刘金涛。他们在旧社会都是“下等人”,有的甚至属于“下九流”的末端,但老舍视他们为知心朋友,而且是最可信赖的朋友,甚至可以把自己的妻儿托付给他们,可以在危难关头向他们求救,包括暂时解决吃住和借款渡难关等等,一句话,仿佛可以把自己的生命托付给这些朋友。这些朋友不是亲人,胜似亲人。

由裱画工人刘金涛师父,引出了老舍藏画的话题。这个话题的意义可比插花、品茶还有分量得多,因为它有社会意义,远远超出了个人爱好的范畴。

编辑:邢贺扬

关键词:老舍 舒乙 插花 品茶 赏画 藏画

“超级月亮”现身堪培拉

“超级月亮”现身堪培拉 特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲

特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲 保障春运

保障春运 “欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节

“欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节 靓丽海冰

靓丽海冰 春运路上有了“列车医生”

春运路上有了“列车医生” 阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设

阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设 英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅