首页>要闻>沸点 沸点

河南300多年古建筑群被推平建商业街 宗祠未幸免

马固村王氏家庙,是村中仅存的两处未拆古文物。A12-A13版图片 京华时报记者 谭青

不可移动文物马固村王氏家庙门前,修路的挖掘机正在作业。自发保护家庙的村民均守候在家庙门前,担心施工队再把这里拆了。

不可移动文物孙氏宗祠被拆后的工地上只搭了几块铁皮。

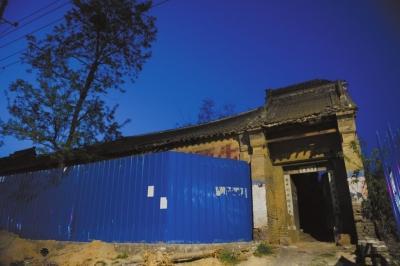

上街区柏庙村▲,一处古民居被村民用围挡保护起来。

王德魁故居被拆后,后人王白龄将一些房子构件保护起来。

日前,河南省郑州市上街区的千年古村马固村,村民住宅被整体拆迁。拆迁中,村中的古文物未能幸免,7处不可移动文物被拆掉5处。当地一名刘姓官员回应外界声讨时称,“政府在组织拆迁时不知道是文物,也没有人告知是文物,直到拆掉之后,农户才说是文物。”此言一出,瞬间引爆网络。网友纷纷呼吁留住古建筑。当地村民也自发保护起尚未拆掉的文物。

京华时报记者前往郑州多个村庄探访发现,类似马固村的文物或古建的流失情况并非孤例。城镇化建设中,一些文物或古建,正在拆迁中渐渐消逝。 □消失的文物

7处文物拆后仅剩2处

马固村隶属峡窝镇,村中被列入不可移动文物普查名录的7处建筑中,马固王氏家庙被列入郑州市市级文物保护单位,其他6处分别为马固关帝庙、王德魁故居、王广林民居、张连伟民居、王洪顺民居、马固村教堂。

拆迁过后,村委会为纪念曾经的马固村,还特意在村口设碑,介绍村子的历史状况。碑文称马固村为“千年古村,历史名镇”,常住人口3200多人,是一个有历史文化积淀的古村落。

“自宋代初期,王氏二世祖王世安便定居在马固”,村民王德安介绍称,村落至今已有1000余年历史。三世祖王博文、四世祖王畴父子二人均为枢密副使。仅王氏前五代中就有十几位进士,登仕籍者则多达40余人,嗣后各代更是人才辈出。于是便有了马固王家“三朝枢密院,九子进士公”的辉煌。“为昭示后人,1613年,王氏家庙正式修建。”

此外,马固村的天主教堂建于民国初年,中西合璧的建筑风格,是郑州地区最早的天主教堂之一。马固关帝庙,重修于1574年,砖雕艺术精美。2006年10月,马固村地下发掘出的两只唐青花塔式罐,系国家一级文物。这两件珍贵文物是目前国内出土文物中为数不多的完整唐青花罐,也是我国最早的、工艺最复杂的、最精湛的、器形最大的、有明确出土单位的唐代青花瓷。它们的出土,将中国青花瓷的起源向前推进800年至1000年。国家级权威专家耿宝昌先生将其列在“中华百件国宝珍品”前列。

去年4月,马固村为配合“上街智能电器产业园”建设,全村整体迁移。仅历时20天,占地500余亩的村落变成一片黄土和废墟。村内的7处不可移动文物,在拆迁浪潮中,仅保留下了王氏家庙和马固关帝庙。

文物被拆后,媒体的报道将这个不起眼的小村子,推上了舆论的风口浪尖,每天都有多家媒体记者前往马固村采访。

区领导曾称古建不会拆

除此之外,峡窝镇的另一处不可移动文物——孙氏宗祠,也在今年年前在拆迁中被推土机推倒。

文物保护志愿者彭保红介绍,孙氏宗祠位于峡窝镇柏庙村,“始建于1737年,1932年重修,它的门楼做工非常精美。”砖雕、木雕保存一直完好,特别是祠堂里的几块石牌坊构件——龙凤透雕、十八罗汉透雕,全部由大块的条石镂刻而成。许多文物专家看过后,都认为这些透雕作品非常罕见。此外,孙氏宗祠内保存的多块皇封石碑,以及造型别致的卷毛坐狮石雕价值也非常珍贵。

此前,据大河报报道,上街区有关领导曾公开回复称,包括孙氏宗祠在内的一片古建筑群不会被拆除,上街区还将依据柏庙村现有的古建筑遗存,规划建设柏庙村古民居博物馆,形成城市建设与古建筑相得益彰之局面。

在郑州市中原区孙庄村,同样有一处古建筑在一夜间被推倒。该古建筑为孙氏庄园,始建于清朝乾隆年间。

据了解,清道光至光绪年间,孙庄村孙氏家族先后有20余人荣任清廷学政、道台、郎中、知府、知州等职,有7人受皇封,郑州市西郊到荥阳一带,自晚清以来,孙庄孙氏一直传颂着家族的“一门三进士,父子双翰林”的佳话。

被拆除的老宅,就是孙氏家族的古屋之一。孙氏老宅位于孙庄东,由5座成套的院落连成一片。每套院落均由大门、厢房、过厅、主房等组成。房屋皆青砖青瓦,主房都是二层楼。主楼房顶最高处的正脊,在其两端与垂脊交界处使用的是正吻,在垂脊上还安装走兽,共有五脊六兽,是典型的中原官居。因时代更迭,古宅的几处院落已经消失。

2013年,孙庄面临拆迁前几天,为保护孙氏老宅,村民孙宝珠特意花掉3万积蓄,从老宅主人手中买了下来。“当时房主想领补偿款,要主动拆掉房子,既然想要钱,我就把钱给了他。”

但房子买来没过多久,这栋老宅子便荡然无存。

孙宝珠说,同样被列为不可移动文物的孙家古墓,也即将面临被拆除的危险。古墓内埋葬有孙家老宅的多位主人。而古墓周边,已经都被挖掘机挖开。

□拆后风貌

柏庙村将成一片商业街

时间过去两年后,孙庄孙氏老宅所在地仍是一片未建设的工地。孙宝珠说,两年都没有建楼,他搞不懂当初为什么要急着拆老宅。工地中央,一处项目介绍显示,孙庄村所在地为“郑州市民公共服务中心项目”,定位为市级行政文化中心、重点发展办公、文化、体育、生活服务等功能。占地面积约7平方公里。投资估算额共26亿元。

和孙庄村类似,柏庙村的大部分村民都姓孙。几年前,几位热心孙姓村民成立姓氏研究会,专门对孙氏家谱、孙氏庄园及孙氏祠堂进行维护。

会长孙培志说,早在2013年左右,村委会就要求他们将祠堂拆掉,“但是我们一直和他们沟通,告诉他们这是文物,无奈在今年祭灶那天晚上,祠堂变成了一片废墟。”孙培志介绍,随着上街区向南扩展,区政府南院、区实验小学相继落户柏庙村。为了加快城镇化建设和南部山区扶贫安置,从2007年起,周边几个村的村民先后被安置到柏庙村。直到2013年3月,柏庙村整体拆迁完毕,新居安置于310国道南侧。

“拔地而起的高楼,干净宽敞的马路,绿化优美的街道,四通八达的交通”,孙培志说,眼下的柏庙村车水马龙,每当夜幕降临,遍地灯火辉煌。“柏庙”这个历史悠久的古老村庄,已经成为现代化城镇。

在柏庙村的工地围挡上,贴着一块“柏庙村商业街鸟瞰图”,显示柏庙村所在位置,将会被规划为一片商业街。围挡南侧,仍然是一片正在建设的工地。这片工地正是上街区柏庙村孙氏宗祠所在地。4月15日下午,一辆勾机车正停在祠堂原址位置正上方。

2011年,郑州市文物局公布的第三次全国不可移动文物名录中,孙氏宗祠入选。2015年2月11日,虽然该村村民强烈呼吁保留下孙氏宗祠,但宗祠还是在当天夜里被夷为平地。

□民间自救

村民自发保护未拆文物

4月14日一大早,70岁的王德安和村里其他几位老人,分别从马固村周边租住的社区向王氏家庙走来。赶来的几位老人有一个共同的目的,就是看护马固村最后的两处文物——王氏家庙和马固关帝庙。

建于1613年的王氏家庙,现为郑州市文物保护单位,正屹立在一片废墟当中。距离它几米远的周边,都已经成了黄土和废墟,数辆挖掘机还在不停地作业,不时还有压路机从它前面经过。

连日以来,马固村的拆迁工作越来越密集,在建的许昌路西延线就在王氏家庙门前。

王德安却管不了那么多,他一心要把村里这座承载着几百年历史的王氏家庙保护好,让它能在这次拆迁工作中幸免于难。这几位老人,每天都会守在家庙里。一旦有大型机械经过,他们就上前制止,要求工人小心施工。

老人自费保住文物构件

77岁的王白龄得知王德魁故居要拆迁那天,正是马固村整体拆迁后第三天。

王白龄早已不在马固村居住,因工作关系,他很早就搬到了河北保定。作为王德魁的曾孙,接到电话时,他难掩悲痛的心情,立即买了张火车票,赶回郑州老家阻止拆迁。

“我去找村委会说,对我爱搭不理”,王白龄回忆称,每找一人,他都会把曾祖父的事迹讲一遍。“就是让他们知道,我家的老房子是文物,拆不得!”

然而,村委会却把老人推到了文物部门。上街区文广局的有关领导则表示,王德魁故居是文物,眼下村整体拆迁,故居可原地保留或整体移位。得到文物部门的肯定后,老人再次找到村委会,询问是否可以加以保护,却被告知必须拆除。

为此,王白龄老人要求自己将房子构件拆掉,以便将来择地复建。在上街区文广局协助下,专业测绘公司对王德魁故居进行测绘,制成平面结构图。后由老人自费3.5万元将房子拆除。王白龄说,“真是被逼得没有办法,我自己不拆就会被他们给扒了啊。”

目前,王德魁故居的所有构件,都放置在王白龄表弟的一处厂房内。掉角的青砖、断裂的灰瓦、磕裂的木雕,曾经气势恢宏的王德魁故居,已经化成了一堆满是瑕疵的建筑构件。4月15日上午,房屋构件均被堆砌在厂房一角。

除了热心村民的努力,文物保护志愿者们也在为郑州的古文物保护默默努力着。彭保红原是一位驴友,喜欢到农村游玩。看到很多文物没有得到保护,她开始利用微博呼吁网友关注文物保护。自2012年起,彭保红不断奔走,先后对马固村、柏庙村、孙庄村及新郑市下辖古村落进行探访。

现在,她已经成为一名专业文物保护志愿者,专门呼吁文物保护。4月17日,彭保红特意自费前往上海,参加2015年中国古村落保护与发展论坛,与更多的专家、志愿者探讨文物保护之道。

□官方举措

拆掉文物构件仍有保存

上街区文化广电新闻出版局副局长冯泽辉称,1958年,因铝厂的设立特建成上街区。马固村位于上街主城区,村民多为王姓。铝厂成立时,就征用了马固村的大量土地。当时受征地影响,不少村民拿到补偿款,成为第一批转为城镇居民的农民。也就是说,从那时候开始,马固村就在搬迁中逐渐变小,“村民还是很积极配合的,因为大家愿意转为城镇生活。”

冯泽辉称,拆迁前,文广局对马固村的文物便有意识地进行了保护,对市级文保单位王氏家庙进行原址保护。“可以看出,到目前为止,王氏家庙还没有被拆除,市政路许昌路还特别选择绕行施工。”

至于已被拆掉的文物,冯泽辉说,那是因为它们大多老旧残破,所包含的信息较少。不过,拆除掉的构件,还都保存在了村子里。而王德魁故居,文广局特别邀请专业部门进行了专业测绘,并帮助其后人对建筑构件进行妥善保存。

对于孙庄村的古宅为何被拆除,京华时报记者在采访中原区文物局时被告知,“由于孙氏庄园不是文物,所以拒绝接受采访。”

针对孙家古墓的情况,西流湖办事处外宣办主任魏先生称,村里人说下边埋葬有翰林院的主人,到底是否属于文物,要和文物部门沟通。“我们没有权限也没有技术手段,没法认定它到底属不属于文物。”

魏先生说,2013年孙庄村开始拆迁,目前已经拆除完毕。当时,按照市、区要求,办事处负责村庄动迁工作。古墓所在位置,也在办事处的动迁范围之内,但目前还没有开始建。下一步,他们会联系文物部门,了解古墓是否为文物。如果鉴定是文物,再由文物部门提出方案。

中原区委宣传部张科长则表示,古墓是否拆除,应由西流湖办事处进行处理,“看下一步他们联系的情况吧。”

□专家声音

文保受阻多因经济利益

全国政协常委、中国文联副主席冯骥才称,“去年、今年的两会上,我都提到对文物保护的问题”,历史文物的价值主要在于它的未来价值,“就像长城一样,原来价值是抵御外敌,现在的价值是象征着中华民族的伟大创造性,是中华文明的象征。人类的文化遗产,价值是精神、文化等多方面的,其他东西都是不能比拟的。”

现在中央很重视有历史价值的文物保护,冯骥才称,习主席说的“看得见山、看得见水、记得住乡愁”很深刻,“如果没有历史文物,就是没有载体,乡愁肯定也记不住。文物破坏行为与中央的提倡是完全相反的。”

冯骥才分析,如果没有经济利益的驱使,文物的保护工作会比现在好很多。“我做了这么多文物保护工作,最主要的阻碍就是里边涉及巨大的经济利益。除此之外,还有很多裹在一起的未知利益。否则,是不会有人冒险破坏文物的。”

此外,郑州市文物考古研究院专家汪松枝介绍,中国的文物分国有、集体所有和个人所有。这在建筑上表现得更为突出。村庄在拆迁改造过程中,要整体拆迁重新安置,这就很容易出现问题。不少建筑房主面对拆迁补偿都会心动。

“不管房主还是拆迁队,我们都应该呼吁文物保护意识,以后再遇到类似情况,能否让拆迁部门与当地文物部门,或者请文物专家,先对相关文物进行鉴定,再确定保护方案。对于严重破坏文物的相关责任人,应该建立制度,对他们进行问责。只有这样,才能真正做到保护文物。”

对于文物的遗失,汪松枝说他感到非常痛心,首先,经历百年的房子保存仍然完好,艺术与历史价值很高。此外,文物都承载着厚重的历史,非常值得后人学习瞻仰。文物的遗失,对整个郑州乃至整个中华民族,都是一个巨大的损失,非常值得人们深思。京华时报记者 施志军 发自河南郑州

编辑:曾珂

关键词:河南古建筑群被推平 河南300多年古建筑群被推平

“超级月亮”现身堪培拉

“超级月亮”现身堪培拉 特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲

特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲 保障春运

保障春运 “欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节

“欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节 靓丽海冰

靓丽海冰 春运路上有了“列车医生”

春运路上有了“列车医生” 阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设

阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设 英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅