首页>书画讯息书画讯息

中国传统美学与艺术

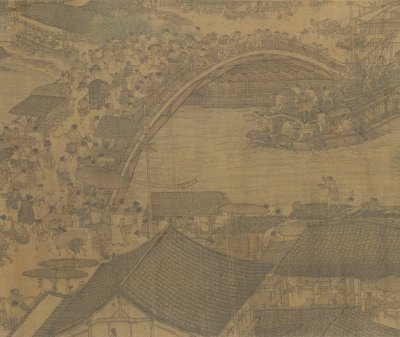

《清明上河图》局部

■演讲人简介:

曾繁仁现任山东大学文艺美学研究中心名誉主任、山东大学终身教授,曾先后担任山东大学党委书记与校长等职。长期从事美学与文艺学的教学、科研工作,著有《美学之思》、《生态美学导论》、《中国新时期文艺学史论》、《美育十五讲》等多部著作。

曾繁仁

编者按:

结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神,是当前文艺发展的重要方向。中华美学思想意蕴深厚,在历史长河中滋养着中华民族的精神生活并深刻影响着传统艺术的发展,其精神在当代仍有其现实的生命力。曾繁仁先生详细阐释了中华美学思想的特色以及传统艺术中所蕴含的审美智慧。

■阅读提示:

□美学与一个民族的历史文化、生活方式密切相关,中华美学思想具有鲜明的中国历史文化特色。

□国画没有仅仅将自然景观作为人们观赏的对象,而是进一步拉近人与自然的关系,将自然变成与人密切相关的可亲之物,甚至进一步使之进入人的生活世界。

□中国戏曲是仍然活跃于当代舞台的古典戏剧艺术,它的美学追求是一种“乐”的生命情感抒发,其特点是表演与程式的相生相克,从而产生一种特殊的生命之力。

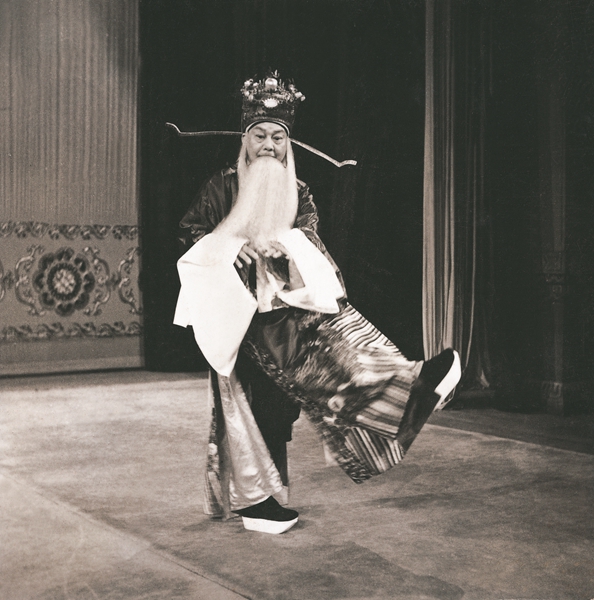

周信芳先生《徐策跑城》剧照

中华美学的“中和”思想

审美与艺术素养是人的基本素养。马克思曾经在《1844年经济学哲学手稿》中批判资本主义社会人的“异化”时指出,动物只能按照“种的尺度建造”,而人却能够按照“美的规律建造”,阐明了审美与艺术的素养是人区别于动物的本性之一。同时,审美与艺术素养也是人摆脱低俗生活的重要途径。高尔基曾经说道,“照天性来说,人人都是艺术家。他无论在什么地方,总是希望把‘美’带到他的生活中去。他希望自己不再是一个只会吃喝,只知道很愚蠢地、半机械地生孩子的动物。他已经在自己的周围创造了被称为文化的第二自然。”

著名物理学家钱学森多次提到我国创新人才培养问题,这就是“钱学森之问”。但钱学森先生自己其实已经在一定程度上对于这一问题做出了回答,那就是走“科技与艺术结合”之路。他说,“我觉得艺术上的修养对我后来的科学工作很重要,它开拓了科学创新思维。”又说“处理好科学与艺术的关系,就能够创新,中国人就一定能赛过外国人”。1999年6月颁布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,将美育正式列入党的教育方针,并指出美育“对于促进学生全面发展具有不可代替的作用”。此前,我国著名教育家何东昌指出“缺乏美育的教育是不完全的教育”,由此我们可以理解为缺乏审美与艺术素养的人才不是全面发展的人才。中华美学具有深厚的历史传承,要加强美育、提高人们的审美和艺术素养,必须加深对中华美学的认识,传承和弘扬中华美学精神。

美学是一种人学,是人与对象的审美关系之学。所谓审美,就是人与对象之间一种肯定性的情感体验。美学与一个民族的历史文化、生活方式密切相关,中华美学思想具有鲜明的中国历史文化特色。中国古代是“天人合一”与“太极化生”的哲学思维方式,天与人、主与客之间是一种混沌的交融一体的关系。这是相异于古希腊“和谐论”的“中和论”哲学与美学,具有十分丰富的内涵,对于中国古代艺术具有指导与渗透的作用。

“保合太和”之自然生态之美:

冯友兰先生认为,中国是一个大陆国家与农业为主的社会。所以,“中国哲学家的社会、经济思想中,有他们所谓的‘本’、‘末’之别。‘本’指农业,‘末’指商业”。儒家和道家“都表达了农的渴望和灵感,在方式上各有不同而已”。正因为中国古代哲学与美学表达的是对“农的渴望和灵感”,追求天人相和,风调雨顺,五谷丰登,所以,《周易》将之表述为“保合太和,乃利贞”。只有“保合太和”,才能“利贞”,使天人相合,风调雨顺,获得丰收。《礼记·中庸》强调“致中和,天地位焉,万物育焉”,天地各得其位才能使万物化育生长,这是最理想的“中和”之美境界,也就是《周易·坤·文言》所说的“正位居体,美在其中”。天人之和、风调雨顺的自然生态之美是“中和美”的主要内涵。

“元亨利贞”、“四德”之吉祥安康之美:正因为中国古代主要的美的形态是“保合太和,乃利贞”的自然生态之美,其具体表现形态就是“元亨利贞”。《周易·乾卦》卦辞:“乾,元亨利贞。”《周易·乾·文言》加以阐释道,“元者,善之长也;亨者,嘉之会也;利者,义之和也;贞者,事之干也。君子体仁足以长人,嘉会足以合礼,利物足以和义,贞固足以干事。君子体此四德者,故曰乾,元亨利贞。”“体此四德”,即要求君子顺应天道自然,“与天地合其德”。因此,这“四德”,既是造福于人民的四种美德,也是实现吉祥安康的四种美的行为。在这个意义上,“四德”也就是“四美”。

“中庸之道”之适度适中之美:

“中庸之道”是“中和论”的必有之义。孔子云:“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣”,又说“过犹不及”。“中庸之道”与中国传统哲学思想中“反者道之动”(《老子·四十章》)密切相关。就是说,一件事情做过头了会走向自己的反面,所以孔子强调“执其两端而用其中”。具体言之,“中庸之道”的基本内涵就是《礼记·中庸》篇所说的“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也,和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉”。所谓“喜怒哀乐之未发”,就是强调了情感的含蓄性;而“发而皆中节”,则强调了情感的适度性。而所谓“天下之大本”、“天下之达道”,即言“中庸之道”反映了天地运行变化的根本规律。遵循这一规律,才能“致中和”,使“天地位”、“万物育”。

“和而不同”的相反相成之美:

“和而不同”是“中和论”哲学—美学的重要内涵,具有极为重要的价值。《左传·昭公二十年》记载了齐侯与晏子有关“和”与“同”关系的一段对话,阐述了“和而不同”的内涵:

“和如羹焉,水、火、醯(xī)、醢(hǎi)、盐、梅,以烹鱼肉,许(chǎn)之以薪,宰夫和之,齐之以味,济其不及,以泄其过。君子食之,以平其心。君臣亦然。君所谓可而有否焉,臣献其否,以成其可;君所谓否而有可焉,臣献其可,以去其否,是以政平而不干,民无争心。故《诗》曰:‘亦有和羹,既戒既平。鬷嘏(zōnggǔ)无言,时靡有争。’先王之济五味,和五声也,以平其心,成其政也。声亦如味,一气、二体、三类、四物、五声、六律、七音、八风、九歌,以相成也,清浊、小大、短长、疾徐、哀乐、刚柔、迟速、高下、出入、周疏,以相济也。君子听之,以平其心。心平,德和,故《诗》曰‘德音不瑕’。”

这段话告诉我们,“和”犹如制作美味佳羹,运用水火醋酱盐梅鱼肉等多种材料调和,慢火烹之,以成美味佳肴。这个道理同样适用于音乐,美妙的音乐也是由不同的、甚至相异相反的元素构成,却能平和人心,协调社会。“和而不同”划清了“和”与“同”的界线,“同”是单一元素的组合,“和”则是多种元素、甚至是各种相反元素的组合。这里包含着古典形态的“间性”与“对话”的内涵,十分可贵。

“和实相生”的生命旺盛之美:中国古代文化哲学不仅提出了“和而不同”的重要理论,而且进一步提出了“和实生物,同则不继”的重要观点。《国语·郑语》载郑桓公向史伯请教“周其弊乎?”即周朝是否将会没落的问题。史伯的回答是肯定的,并指出其原因在于“去和而取同”,并就此阐释道:“夫和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物归之。若以同裨同,尽乃弃矣。”在这里,史伯运用日常的生物学的规律来说明社会现象,指出如果地里的作物是多样之物的交合,那就能繁茂生长并取得丰收;如果是单一之物的累积,则会使田园荒废。社会现象与艺术现象同样如此。所以,“和实相生”正是中国古代“生命论”美学的典型表述,也是其有机生命性特点的表征。

人文化成之礼乐教化之美:中国古代哲学与文化强调塑造如“君子”那样“文质彬彬”的理想人格。《周易》贲卦的《彖传》由“天文”、“人文”之美提出了“人文教化”、“化成天下”的问题:“刚柔交错,天文也。文明以止,人文也。观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下。”《周易·说卦》对“人文化成”观念进一步加以阐发,指出“昔者圣人之作易也,将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义。”说明圣人“作易”是试图以天道之阴阳、地道之柔刚教化人民,建立起人道之仁义。这种教化的实施在中国古代主要借助于礼乐,就是所谓“礼乐教化”。《礼记·乐记》云:“是故先王之制礼乐也,非以极口腹耳目之欲也,将以教民平好恶,而反人道之正也”,也就是说礼乐教化的目的是回到仁义之正途。

下面我们以中国传统绘画和戏曲来谈一谈传统艺术中所蕴含的审美智慧。

中国传统绘画中的生态审美智慧

中国传统绘画即国画是一种中国特有的“自然生态艺术”。它力主一种自然的艺术原则,这里的自然并非自然之物,而是东方“一阴一阳之谓道”的自然之道,依靠动与静、笔与墨、浓与淡、墨与彩以及画与白等交互统一而表现出艺术的生命力量。例如,宋代著名文学家苏轼的《木石图》,就是极为简洁的枯树一株与顽石一块,画面是大量的空白,但却通过这种画与白、石与树以及笔与墨的自然形态的对比表现了文人傲然挺立的精神气质。

国画在透视上运用一种相异于西画的“散点透视”,这是一种“从四面上下各方看取”的透视。北宋画家郭熙在《林泉高致》中将之概括为“三远”,即自上而下之高远、自前而后之深远、自近而远之平远。使得远近、高低、里外与白背等各个侧面均取得平等展现的机会,灵动而富有生命的生活得到全方位的呈现。例如宋代张择端的《清明上河图》,形象而生动地反映了汴河两岸清明时节的各色人等,各种活动,展现出宏大的场景。

国画基本的创作原则是唐代画家张璪提出的“外师造化,中得心源”。这里,“师造化”就是以大自然为师,“得心源”即是以内在精神为源泉。这是非常重要的具有中国特色的艺术创作理论,与“天人合一”思想一致。在这里,“外师造化”与“中得心源”是统一的,而不是分开的两个阶段。宋代罗大经《鹤林玉露》记述了曾云巢画草虫的故事。罗大经记述曾氏之自叙道:“某自少时,取草虫,笼而观之,穷昼夜不厌。又恐其神之不完也,复就草地观之,于是始得其天。方其落笔之际,不知我之为草虫耶,草虫之为我也。此与造化生物之机箴,盖无以异。”人与草虫化而为一,实际上是草虫之神韵与人之神韵已经化而为一。也就是郑燮所言,眼中之竹、胸中之竹与手中之竹的统一。经过这样的创作过程,作品就是天人的统一,神似与形似的统一,渗透出一种少有的神韵。

国画没有仅仅将自然景观作为人们观赏的对象,而是进一步拉近人与自然的关系,将自然变成与人密切相关的可亲之物,甚至进一步使之进入人的生活世界。这说明,创作的本意并不只在单纯的艺术鉴赏,还在于创造一种与人的生活世界紧密相关的自然景观。自然外物不是外在于人的,而是与人处于一种机缘性的关系之中,成为人生活的组成部分。例如,宋代著名画家王希孟所作《千里江山图》,是一幅长卷,以色清色绿为主调,画出了山清水秀锦绣河山的壮丽景色。尽管是山水,但却是人的生活世界,画中错落着渔村山庄,点缀着道路小桥人家,间杂着扶梳的林木,一副人间可观、可居、可游的气派。

唐代画家王维在《山水论》中指出“凡画山水,意在笔先”,强调山水画创作中要处理好“意”与“笔”的关系。所谓“意”,为画家的“意兴”,而“笔”则为“笔墨”,两者在国画中是一种“兴寄”的“托物起兴”、“借物寓志”的关系。清初著名画家石涛在《苦瓜和尚画语录》中指出,“古之人寄兴于笔墨,假道于山川。不化而应化,无为而有为,身不炫而名立”。在石涛看来,通过绘画寄兴于笔墨形象,借道于山水画作,这样能够做到不想教化而能够教化,在无为中却能做到真正的有为,不炫耀自己却能够扬名天下。

总之,中国传统绘画艺术饱含着极为丰富的生态审美智慧,对于发展当代美学有着很深的启发意义。当然,我们在这里肯定中国传统画作为“自然生态艺术”的优长之处,但并等于否定西方绘画的一些优点,两者各有所长,完全可以在新时代起到互补的作用。1956年,张大千在欧洲举办画展,曾经专门拜访著名西画名家毕加索,两人互赠画作,相谈甚欢,毕氏对于包括中国画在内的东方艺术给予了高度评价。张大千事后感慨:“深感艺术为人类共同语言,表现方式或殊,而求意境、功力、技巧则一。”

追求生命情感的中国戏曲

中国戏曲是仍然活跃于当代舞台的古典戏剧艺术,它的美学追求是一种“乐”的生命情感抒发,其特点是表演与程式的相生相克,从而产生一种特殊的生命之力。中国戏曲的唱念做打、着衣化妆、舞台布景、音乐锣鼓、出场下场,一举一动都有严格的程式规范,程式好像是国画的笔墨,演员只有凭借程式才能扮演出五彩缤纷的生命之歌。不过,演员对于程式要“进得去,出得来”,使得两者之间形成良性互动。例如,周信芳之演《徐策跑城》很好地利用涮步、跌跑等程式动作在急切的亦跑亦唱中表达了徐策秉持正义为薛家申冤的情感历程。

音乐是中国戏曲的主脑。首先,节奏感是中国戏曲音乐性的核心,特别是锣鼓与板眼更是节奏的重要因素。《空城计》中司马懿兵临城下时的“急急风”将我们带到一种特殊的情感情境。其次,戏曲音乐的韵味,是通过特殊的起承转合、字正腔圆的演唱带来一种特有的“味在咸酸之外”的滋味,产生绕梁三日,余味无穷的感受。

中国戏曲的表演是一种虚拟性的表演,所有的布景、情境与时空都在演员身上,通过表演以及观众的想象才能够呈现出来。首先是布景简单,例如《秋江》中陈妙常乘船追潘必正,在秋江之上全凭老艄翁的一支浆,波浪起伏、随波飞驰、上船靠岸,尽显无遗,有的观众说看得有晕船之感。其次是空间,通过演员的步法表现山峰楼台与万水千山,将空间在舞台上呈现出来,正所谓“三五步万水千山,六七人千军万马”。再次是情境,《三岔口》完全通过演员的表演将黑夜的氛围表现无遗。最后是中国戏曲特殊的背供,即面向观众讲悄悄话,似乎舞台上的另外人物不存在,也是虚拟性的。《西厢记》中张生为接近莺莺拿出五千钱参加佛事,背供说,“这五千钱使得有些下落”。这种虚拟化表演是利用了观众的反观式审美,即通过演员表演这个中介,反观到真实的布景、情境与空间,化虚为实,观众是以自己的生命力对戏曲加以深度介入。

中国戏曲的结构是一种线性的生命情感的自然流露,是其作为“乐”的美学基调的重要表现,是一种时间的艺术。李渔在《闲情偶记》“词曲部”中论述中国戏曲的“密针线”。所谓“密针线”是“必须前顾数折,后顾数折,顾前者欲其照映,顾后者便于埋伏。照映埋伏,不止映照一人,埋伏一事”。例如,《西厢记》就以白马解围为中心线索,按照时间顺序设计了进寺、相遇、被围、解围、定情、赖婚、拷红、送别与团圆等连贯一气的情节发展结构,不留缝隙。正因为这种线性结构,所以戏曲也是一种“人随景走,步步可观的”散点透视。《西厢记》中张生游殿边走边唱,从佛殿到僧院,再到厨房、法堂、洞房、宝塔、回廊,让观众随之一路观看,与生命的时间历程一致。

中国戏曲的结局通常是贯穿着“中和论”审美理想的大团圆结局,与之相比,西方戏剧则是由顺境转入逆境的单一悲剧结局。明代戏剧家丘睿写道“亦有悲欢离合,始终开合团圆”。李渔认为,“全本收场,名为大收煞。此折之难,在无包括之痕,而有团圆之趣”。所以“善有善报,恶有恶报”的大团圆是中国戏曲的常态结局。这就形成长期以来对于中国戏曲评价之争论。蒋观云、朱光潜与钱钟书均对此持批评态度。朱光潜在《悲剧心理学》中认为,“对人类命运的不合理性没有一点感觉,也就没有悲剧,而中国人却不承认痛苦和灾难有什么不合理性”。王国维、钱穆则认为中国有自己的悲剧,不比西方悲剧逊色。我认为中国没有西方式的悲剧但有自己的悲剧,充分反映了中国古代“中和论”的哲学观、“乐生”的伦理观,“执其两端而用其中”的人生观、吉祥安康的审美观。这是中国古代生命论哲学与美学的集中反映,但善恶评价,对人生的慰藉却并不缺少。

编辑:邢贺扬

关键词:传统美学 艺术 曾繁仁 自然生态 传统绘画

“超级月亮”现身堪培拉

“超级月亮”现身堪培拉 特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲

特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲 保障春运

保障春运 “欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节

“欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节 靓丽海冰

靓丽海冰 春运路上有了“列车医生”

春运路上有了“列车医生” 阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设

阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设 英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅