首页>书画·现场>人物志人物志

启功:一拳之石取其坚 一勺之水取其净

原标题:启功先生的文化品格

2015年6月30日,是启功先生逝世10周年纪念日。十年来,我对先生的思念未尝稍减。在启功先生生命的最后十几年中,我有幸长期与他亲密接触,深刻地感受到了先生人格的伟大。先生高尚的品德,时时感动着我,教育着我,熏陶着我,成为我一生最重要的精神财富。

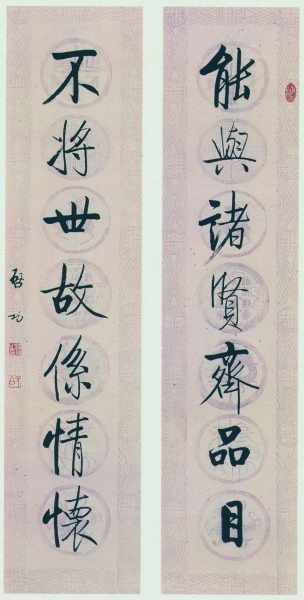

启功自撰对联

坚韧:一拳之石取其坚,一勺之水取其净

启功先生生前有一方特别喜爱的古砚,上有砚铭:“一拳之石取其坚,一勺之水取其净。”先生多次书写这则铭文,并把自己的卧室兼书房命名为“坚净居”,自号“坚净翁”,可见“坚”“净”二字得到他的高度认同。坚韧如石、纯净似水,正是先生性格和为人的真实写照。

很多人都知道,启功出身皇族,是清雍正帝的第九世孙,可是他一点也没受到皇恩的泽润。由于是降袭制,到他曾祖父这一辈,受封爵位的俸禄已经连养家都不够,只好靠教家馆来维持生活。启功刚满一岁的时候,他的父亲就去世了,揭开了家族急剧衰败的序幕;十岁时,曾祖父和祖父又相继去世,家业因偿还债务而破产,从此就靠寡母和终身未嫁的姑姑抚养。靠着曾祖父和祖父门生的资助,家庭勉强维持生计。为了养家糊口,启功初中未毕业便辍学了。

苦难的生活,磨炼了启功的意志。辍学之后,他没有消沉,也没有放弃学习。他一边教家馆挣钱贴补家用,一边寻找工作,同时跟随几位老先生,学习中国古典文学,习作诗词文章,练习书画创作。艰难的环境,养成了他虚心求教的学习态度,锻造了他刻苦钻研的学习毅力。他不拘一格,师从百家,如饥似渴地学习传统文化,奠定了以后做学问的基础。在漫长的岁月里,无论是当年初出茅庐的青年后生,还是艰难坎坷的中年时光,抑或后来名满天下的博学大师,他从来都没有懈怠过,一生都在学习和思考。他在书画创作、书画理论、书画鉴定、诗词创作、古典文学研究、古代文献学研究、古代汉语研究以及历史学、宗教学、版本目录学等方面都卓有成就,这些成就都不是在课堂上学来的,而是他“东抓一把西抓一把”“抓”来的。

在学术研究和书画创作中,启功最可贵的是不盲从前人,更不迷信权威,不懂的东西总要弄个究竟。他敢于怀疑前人的学说,大胆地提出自己的观点。比如,他向溥心畬学画,溥心畬总说“要空灵”。至于怎样“空灵”,他也说不上来。启功就一边临摹学习一边用心琢磨,终于有一天明白了“空灵”的道理。再如,关于书法的结字、用笔,元代著名书画家赵孟頫说:“书法以用笔为上,而结字亦须用功。”这一观点流传了几百年,从来没有人怀疑。可是启功通过几十年的创作实践得出的结论却不同。他认为:“从书法艺术上讲,用笔与结字是辩证的关系。但从学习书法的深浅阶段讲,则应是以结字为上。”他经过多年的探索,发现练字的九宫格、米字格并不准确,因为字的重心聚处并不是在格的中心点,而是在距离中心不远的四角处。“用笔何如结字难,纵横聚散最相关。一从证得黄金律,顿觉全牛骨隙宽。”(《论书绝句·九十九》)

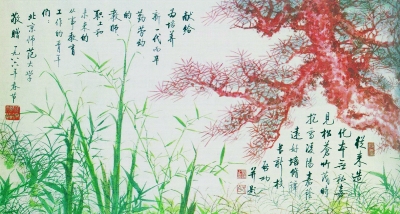

1986年,启功为第一届教师节创作《苍松新箨图》

启功先生是一个认真的人。从十几岁到八十多岁,他天天临帖,几乎从未间断。当浮躁之气充斥书画界,一些人以奇为美、以怪为美、以丑为美的时候,他仍然坚守着自己的美学原则,认认真真、老老实实、一笔一画地写着自己的字。2000年4月,88岁的他在《光明日报》发表长文《读〈论语〉献疑》,就《论语》中的一些众说纷纭的问题提出自己的见解,表现了他对思想史重要问题的思考,在学术界引起很大反响。2003年10月,91岁高龄、行动不便的启功先生抱病到国家图书馆作讲座《沈约四声及其与印度文化的关系》,对中国诗歌韵律来自印度的说法予以反驳。2004年7月,他出版了《启功口述历史》《启功讲学录》等三本书,留下了许多珍贵史料和重要观点,此时距离他逝世已不到一年。他是真正地“活到老、学到老、思考到老”。他是在与时间赛跑,努力给后人多留下一些东西。正是由于这种独立思考的精神,他才能独辟蹊径,自成一家。

为学如此,为人更是如此。启功先生看似随和,一团和气,实际上外圆内方,清正自持,不媚上,不趋势,在原则问题上毫不妥协。抗战胜利后,先生当时所在的辅仁大学一位教授出任北平市教育局局长,想要年轻有才华的启功去当科长,薪水比他当教师高很多。启功当时家里很穷,母亲、姑姑、妻子都靠他微薄的薪水养活,这份工作对他很有吸引力。他犹豫不决,便去请教恩师陈垣校长。陈垣问:“你自己觉得怎么样?”启功答:“我‘少无宦情’。”陈垣听到这里捋着胡子哈哈大笑,说:“既然你并无宦情,我可以直接告诉你:学校送给你的是聘书,你是教师,是宾客;衙门发给你的是委任状,你是属员,是官吏。你想想,你适合干哪个?”听了老师的话,启功不啻醍醐灌顶,立刻起身回家,给那位教授写了一封信,婉言谢绝他的邀请。

老师的教诲,令启功牢记终生。在2004年出版的《启功口述历史》中,他郑重地说:“在自己的人生道路上,我作出了一次重要的正确的选择,对我来说,这是无价之宝,而帮我指点迷津的恰是陈老师。他指导我怎样正确衡量自己,认识自己,怎样摆正自己的社会位置,选好自己的人生舞台。”在以后的人生道路上,他认真走好每一步,不容自己有任何错失。1957年“反右”,他莫名其妙地被打成右派,并接连被撤销了教授职称、北京市政协常委和九三学社社员的资格,工资也被降了一级。在巨大的打击面前,他没有沉沦。不能上讲台,就利用劳动改造的业余时间潜心学术研究。1964年,他的第一部学术专著《古代字体论稿》出版,引起学术界的广泛重视。几年之后,史无前例的“文化大革命”猛然袭来,启功先生又被打为“准牛鬼蛇神”,被不断审查,并要接受集中学习和劳动,家中也被查封。但在这艰难岁月,他仍利用运动的间隙和休息时间,反复推敲和修改,酝酿了另一部学术著作《诗文声律论稿》,并在1977年由中华书局出版。

改革开放之后,启功先生迎来了“迟到的春天”,他的书法声名日隆,一字千金。先生并没有以此自矜,以书法家自居。凡是向他求字的,他几乎有求必应。特别是一些修理工、服务员,他常常主动赠字感谢他们的劳动。这在客观上也造成了社会上对他的字太“滥”的非议。而先生毫不介意,因为他本来就没像有的人那样拿字卖钱。

先生对普通人如此谦和,可是对一些趾高气扬不可一世的权贵就不假以辞色了。先生曾经给我讲过两个真实的故事。一次,一位商人向他求字,说要制成匾额挂在酒楼上。启功问:你们有经济效益,我要不要经济效益?来人问他要多少钱,并拿出一沓钱给他。启功说:你没有诚意。你如果有诚意,不等我问,就应该主动提出报酬的事。哪怕是两角钱,那也是你的诚意。等我问你了,再多的钱也不是你的诚意。今天就教教你什么叫诚意。还有一次,一位自称是空军首长秘书的人来替首长索字,态度蛮横。启功缓缓问道:“我要不写,你们首长会不会派飞机来炸我?”那人没想到他会这么问,赶紧回答:“那当然不会。”启功说:“那我就放心了。你走吧。”

对于原则问题,先生从不苟且。1993年,他发现有人假冒他的名义,对古书画作品进行鉴定,造成书画市场的混乱。对此,老先生非常愤怒。当年6月17日,他专门约见我,委托我代他发表声明:“从今以后,启功不再为任何个人收藏的古字画鉴定真伪,凡有以‘启功’名义在个人收藏的古字画上题签的均为假冒,概与本人无关。凡以我的名义欺诈别人的,属于犯罪行为,我要保留追究刑事责任的权利。”先生恳切地说:“这事我想了很久,终于下了这个决心,请你在报纸上为我发表一个声明。”二十多年过去了,先生当年严肃、认真而又焦急的神情仿佛还在眼前。

净,还体现在先生对自己的无情解剖和严格要求上。1938年,启功失业后,为生活所迫,曾短暂地在日伪政府里做过一个比科员还低的小职工,总共不过三个多月。为此他一直深深自责,视为自己人生道路上的一个污点。新中国成立后,启功主动向陈垣校长坦白了这件事,陈校长听了,只说了一个字:“脏!”这一个字,启功记了一辈子,并且郑重地写进了《口述历史》中:“就这一个字,有如当头一棒,万雷轰顶,我要把它当作一字箴言,警戒终身——再不能染上任何污点了。”在自己的回忆录里,启功不惜自曝其丑,没有掩饰自己,更没有美化自己,这不但是“不为尊者讳”,而且是“不为自己讳”了。

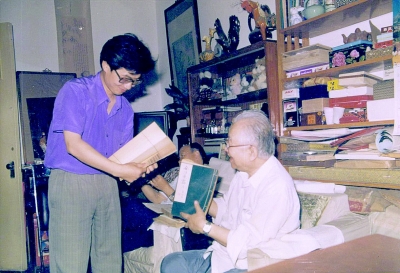

一九九三年,本文作者拜会启功

旷达:能与诸贤齐品目,不将世故系情怀

认识启功的人都知道,先生幽默,开朗,达观,诙谐。其实启功先生“幼时孤露,中年坎坷”,几十年的风云变幻,他历尽苦难,饱尝忧患,心中的痛是旁人所难以想象的。可是,他却能够超然对待人世间的荣辱冷暖,始终保持着自信、自爱和自尊,保持着一颗乐观辽远的赤子之心。

在十年浩劫的荒唐岁月里,先生刚刚摘掉“右派”的帽子不久,又被打为“准牛鬼蛇神”,一天到晚不断地接受审查,接受集中学习和劳动改造,家中也被查封。老伴和亲人都为他的精神状况而担心,但他却一如既往地微笑:“你们放心,我事情忙着呢,没时间琢磨自杀!”他挥笔写下一副对联:“草屋八九间,三径陶潜,有酒有鸡真富庶;梨桃数百树,小园庾信,何功何德滥吹嘘。”

启功的书法博师古人,典雅挺秀,美而不俗,在当代书坛独树一帜,受到书法界的高度评价和社会大众的广泛喜爱。可是,也有些人不以为然。有的人说他是“馆阁体”,有的人说他写得太滥了。其实,启功从来没有把自己的字当回事,更没有把自己的字当作牟利的工具。他菩萨心肠,来者不拒,天天为众多认识的或不认识的人无偿劳动。面对各种议论,启功先生一贯相当达观,毫不在意:“我不在乎别人称我什么‘馆阁体’,也不惜自谑为‘大字报体’,反正这就是启功的书法。”“开门撒手逐风飞,由人顶礼由人骂。”

“您一生历经坎坷,为什么能够不失赤子之心,仍然保持着乐观向上的心态呢?”我曾像很多人一样,好奇地问过启功先生。他答道:“小孩子有句顺口溜:‘手心手背,狼心狗肺。’我是‘手心手背,没心没肺’。人的一生主要是‘过去’和‘未来’,‘现在’很短暂,已经过去的事,还想它做什么?要多想未来。我幼年丧父、中年丧母、老年丧妻,没有子女,但很舒服,什么牵挂都没有了!当右派不许我教书,我因祸得福,写了许多文章……幸亏有那么多曲折,让我受到了锻炼。我最反对温习烦恼,自找不痛快干什么!”先生提倡向前看,这是看似浅显却很难做到的真智慧,然而,先生确是真正地做到了。

启功书法出名后,社会上仿冒者众,北京潘家园还有专门批发的。有一次他来到一家专卖“启功书法作品”的铺子,一件一件看得挺仔细。有人问他:“启老,这是您写的吗?”启功微微一笑:“写得比我好!”在场的人全都大笑起来。过了一会儿,他又改口了:“这是我写的。”有人开玩笑说:启先生养活了一代人。心善如佛的启先生说:“人家用我的名字写字,是看得起我。再者说了,他一定是生活困难缺钱用,我干吗要打破人家的饭碗呢?他要是来跟我借钱,我不也得借给他吗?”这种观念虽然不符合知识产权保护法,却体现了启先生一贯的仁者情怀。

启功晚年身体不好,疾病缠身,饱受折磨,非常痛苦,可他却能以幽默来化解病痛。他曾因心脏病多次住院,他就笑对人说:“嗨,我的心坏了坏了的!”他的很多诗词都是在病中写成的,也有很多诗词是以“生病”为题材的。有一次,先生心脏病突发,送入医院抢救,并下了病危通知单,众人都替他担心。可他醒来后,却在病床上吟起诗来:“填写诊单报病危。小车直向病房推。鼻腔氧气徐徐送,脉管糖浆滴滴垂。心测功能粘小饼,胃增消化灌稀糜。遥闻低语还阳了,游戏人间又一回。”(《心脏病突发,送入医院抢救,榻上口占长句》)还有一次,先生因颈椎病发作,去医院做“牵引”治疗。这般痛苦事,他却开心地喻为“上吊”,形神毕肖地写下《西江月》:“七节颈椎生刺,六斤铁饼拴牢。长绳牵系两三条。头上数根活套。虽不轻松愉快,略同锻炼晨操。《洗冤录》里每篇瞧。不见这般上吊。”

一个人对于生死能如此豁达,对于名位权势就不会放在心上了。论名分,他是最早一批“博导”,货真价实,但他始终不当回事,每每谈及,他总是说:“我是‘拨倒’,一拨就倒,一驳就倒。”论权位,1999年,他被任命为中央文史馆馆长,人家告诉他这是“部级”,先生就故意打岔说:“不急,我真不急!”实际上当时启功先生还真的不是“部级”;直到2000年之后,才享受了“副部级待遇”。听到这一消息,我感到震惊!可启功先生对什么级别、什么待遇从来都毫不介意、毫不在乎,他是真的一点都“不急”。有一次,我听见他打电话,那头说话人称他“馆长”,他颇不高兴,说:“我是饭馆馆长,不,饭馆馆长也不是,做不了。”

幽默,不只是一种性格,而是一种自信,一种修养,一种胸怀,一种境界。先生的无所畏惧,缘于看淡生死、不计名利,缘于性格的洒脱和心胸的豁达。“宠辱无惊希正鹄”,“何必牢骚常满腹”,这是他一生对自己的要求,也是规劝世人的殷殷期望。有一位先生,当年随着“反右派”的批判大潮,参加了多次批斗启功的活动,下手不可谓不狠。风潮平息后,他出于自责处处躲着先生。当后来再见面时,还未等他“深刻反省”,启先生就忙着安慰他,替他开脱:“陈年老事别放在心上,那个时候就好比在演戏,让你唱诸葛亮,让我唱马谡,戏演完了就过去了。”开阔胸襟,竟至于此,令闻者无不动容。

感恩:万点松煤写万松,一枝一叶报春风

启功在成长的过程中,得到了很多人的关怀和帮助。他始终铭记着别人对他的恩惠,当他有能力回报的时候,他不遗余力地报答那些帮助过他的人,并把他的大爱洒向社会,尽力帮助那些需要帮助的人。

“万点松煤写万松,一枝一叶报春风。轮囷自富千春寿,更喜阳和日正东。”(《扇上写青松红日为励耘师寿》)这是他为给陈垣老师祝寿而写的诗。陈垣是启功人生中最重要的一位恩师,无论是对他的为人为学,都产生了深远的影响。启功终生不忘师恩,努力回报师恩,并用实际行动传承老师爱国爱民、心忧天下的精神。1980年,北师大为了纪念陈垣校长一百周年诞辰,决定隆重举行纪念大会,启功主动承担起写会标的任务,每个字直径一米左右。当时他的住房很小,家中也没有写大字的抓笔。年近七旬的老人就把四尺整张的宣纸铺在不足两平方米的地上,把毛巾团起来制成一支特殊的抓笔,跪在地上书写。由于房间小,只能写一张晾一张,然后再写下一张。就这样,“纪念陈垣校长诞生一百周年”12个大字,整整写了一个上午。在一旁帮助扶纸的学生感动地问:“先生怎么下跪了?”他回答:“给老师下跪有什么不应该呢?”

对老师如此,对其他给予过他帮助的人同样如此。吴镜汀、溥雪斋、溥心畬、傅增湘,牟润孙、台静农、余逊、柴德赓……对这些前辈和朋友,启功都是竭尽所能地予以回报。懂得感恩,是做人的一个基本要求,可是很多人连这个基本要求都做不到。启功终生对社会、对亲人、对师友都怀着感恩之心。

启功对亲人怀着深厚的感情。有一次,我到先生府上,先生向我展示昨夜写就的一首七律:“钞币倾来片片真。未亡人用不须焚。一家数米担忧惯,此日摊钱却厌频。酒酽花浓行已老,天高地厚报无门。吟成七字谁相和?付与寒空雁一群。”先生说,夜里睡不着,想起死去的母亲、姑姑和妻子,当年她们在世的时候没有过过一天好日子,现在有钱了她们却不在了。言语间不胜悲怆,令我几乎泪下。

先生对亡妻的感情令人感动。妻子去世之后,启功在极度的悲痛中写下了催人泪下的《痛心篇二十首》,以极朴素的语言表达了他与老伴之间生死相依的深厚感情:“君今撒手一身轻,剩我拖泥带水行。不管灵魂有无有,此心终不负双星。”

启功还把他广博无私的爱洒向社会,帮助了无数需要帮助的人。他对国家和民族怀有真诚而深切的感情。每当一些地方发生重大灾难,他都踊跃捐款,积极参加赈灾义卖活动。他多次捐款资助贫困学生。改革开放后,很多贫寒的学生考入北师大,生活相当困难,启先生得知后十分焦虑,决心用自己的力量帮助他们,便于1990年在香港举办书画义卖,筹集资金160余万元,设立“励耘奖学助学基金”,激励学生继承和发扬陈垣先生的爱国主义思想及辛勤耕耘、严谨治学、奖掖后学的精神。执教70年的启功,究竟为贫困生付出了多少?在这样的疑问面前,他总是淡然地摆摆手说:“记不清了。”

对别人的恩德永远铭记在心,并且终身回报;对自己的付出却“记不清了”。这就是启功先生,一位“学为人师,行为世范”的仁者和智者。

(作者为作家,《文艺报》副总编辑,以散文创作为主,结集出版的有《三更有梦书当枕》《三读启功》《为了我们的明天》,译著《汤姆·索亚历险记》《六个恐怖的故事》等。)

编辑:邢贺扬

关键词:启功 逝世10周年纪念 品德

也门饮用水供应严重短缺

也门饮用水供应严重短缺 美国纽交所“换装”迎接李维斯上市

美国纽交所“换装”迎接李维斯上市 江苏盐城化工厂爆炸已救出31人

江苏盐城化工厂爆炸已救出31人 圆月

圆月 纳米比亚举行独立日庆典

纳米比亚举行独立日庆典 “巴基斯坦日”阅兵彩排

“巴基斯坦日”阅兵彩排 山东:春雨润花

山东:春雨润花 当中国京剧遇上意大利歌剧

当中国京剧遇上意大利歌剧

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅