首页>书画·现场>讯息讯息

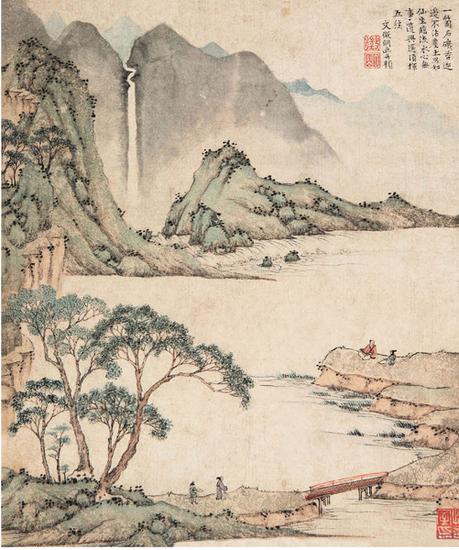

闻香藏画:为什么明朝人做起来更显风雅

“人从权力场中退隐,打开另一重生命。那是一个私密的空间,人能够释放自己的性灵。正是物品让他们得到了人性的救赎。”作家赵柏田在接受第一财经专访时,这样谈论他的新书《南华录》。他在此间描摹了一个已经消逝的江南:文徵明、董其昌、吴 其峥、项元汴、李日华、汤显祖等人出没其间,园林、收藏、古物、字画、香料将他们串联在一起。

推出《南华录》之前,赵柏田还写过两部关于明朝的书籍《岩中花树——16至18世纪江南文人》(2007年)以及《明朝四季》(2011)。其中,《明朝四季》将目光聚焦于文官系统与皇权的博弈。当他在史料中钩沉一个个人物的命运时,他发现,权力绞杀的残酷正在于:它渐渐扭曲人性。“写作这本书让我苍老了10岁。”新书的跋中,他这样谈论自己创作《明朝四季》的感想。

于是,他将目光投向晚明人的生活史,希望写一本与《明朝四季》互为补充的书。沉甸甸的《南华录》,以对一个个历史人物的讲述,铺陈了一副晚明江南文人的生活图景:包括如何访友、宴饮、唱曲、赏画、读书等等。“从万历到1644年,是明朝文化和物质空前繁荣的阶段。”赵柏田用以表达这种繁荣的方式是:选择各个行业的人,精细地描摹他们的生活方式。

这些人可以是艺术家、收藏家、官员、文士、才女、奇人、工匠,但在精神上,《南华录》 里的人有一个共同点。“他们都是被权力的洪流推到角落里的人,用精致的物质来寄托自己的心灵。”在第一个故事《古物的精灵》中,明朝最为重要的收藏家项元汴积累了无以伦比的收藏,他的天籁阁让许多爱好艺术的读书人垂涎。以项元汴为中心,赵柏田几乎写出了一部“江南鉴赏小史”,涉及大藏家安国、王世贞,以及后来声名赫赫的文徵明、文彭、李日华、董其昌等等。那几代人中,每一位鉴赏家都会在对古物的搜罗与欣赏中与项元汴“相遇”。即便,天籁阁中的珍宝早已散落各处,项元汴早已成为这些珍宝递藏过程中的一个环节,而为后世记住。

全书13篇,每一篇都由一个历史人物说开去,却能上下勾连、左右牵扯,引出许多人物和故事。这些人物凑在一起是花团锦簇,拆开来,每个人都有自己一方精神园 地。但时间越接近1644年,末世的悲哀气息便逐渐透出,文雅与格调转眼烟消云散。这让人想起赵柏田在第一篇故事《古物的精灵》中所写的:“物比人更长久”。赵柏田这里所写的“物”是“长物”,非生活必须品,古董珍玩,有时百无一用,但最终能传之久远。

赵柏田:《南华录》中的人都有一股“士”气

第一财经:《岩中花树》写的是明清之际的思想史,现在这本《南华录》则是生活史。对明清思想的研究,是否决定了你对笔下这些人生活的关切点?

赵柏田:《岩中花树》讲述的思想史的传承,有清晰的脉络。比如王阳明对黄宗羲的影响,以及黄宗羲之后那批学者的思想。以前我们对江南的想象是诗酒风流的,那么在《岩中花树》中,人们可以看到一个质地坚硬的江南。说“质地坚硬”是因为:我看到这些知识分子不是享乐主义的,他们有入世的抱负,将思想和学术作为自己的担当。《南华录》中的人,则徜徉在对物的迷恋中。他们也同样不是孤立的,而是有一种整体感。这本书集中在晚明,从万历到1644年。在明朝历史上,这是物质和精神文化最为繁荣的时候,我用了一个词“风华而奢靡”。

第一财经:你写到了各色人等,对他们,有没有统一的视角?

赵柏田:他们身上有一种独特的气息。不管他们是曾经的官员,还是商人,都将艺术作为自己心灵的寄托。他们身上有一种“士”的气韵。即便其中的女子,薛素素、董小宛这样的传奇女子身上也有一种“士”气。

第一财经:“士”的气息,在你心里是怎样的一种气质,在当代社会能不能发现其遗韵?

赵柏田:传统意义上的“士“是“修身齐家治国平天下”,最终要进入国家管理层面,实现自己的抱负。但是《南华录》中的人有不同的价值取向,他们是被时代的洪流冲到了角角落落的人,看起来无用,却活出了真正的自己,那是真正的“大用”。我们传统对“士”的价值评判是立体的:一方面可以是进取的,另一方面也可以 是“隐逸”的,像庄子和陶渊明那样。这种隐逸的文人和主流的文官集团构成了中国传统文化的两翼。

晚明人的艺术生活是“不装”的

第一财经:很多人一提到明朝的文人,就会想到文徵明、唐伯虎、董其昌、沈周,但在你的《南华录》中,对这些耳熟能详的艺术家着墨不多,而选择那些命运相对崎岖的人物。请问,你是如何选择人物的?

赵柏田:我在书中写到了陈洪绶,他就是一位画家;还有官员兼艺术赞助人周亮工、柳敬亭这样的民间艺人,传奇墨工罗龙文,戏剧家汤显祖等等。这些人交织在一起,形成一个非常有张力的文本,会呈现晚明独特的文化气韵。

我对江南的想象,是一种感觉,并不完全是地域上的,是一种气息上的吸引。我对晚明的南方,首先是感觉,那是一个光彩耀眼的时代,但又有着末世的仓皇,我希望写出它繁华的一面,也想写出一种苍凉。写繁华,要有王世贞、项元汴,写苍凉的时候我就会写余怀的《板桥杂记》。写作的过程中,并不是我先规划好要写哪些人,而是,前一个人物写完以后会自动带出另一个人。比如,写了陈洪绶,我不知道我会写周亮工,但发现周亮工和陈洪绶是很好的朋友。在这些人中,周亮工是唯 一进入清朝的官场的人。这个人作为全书的结尾也是非常有意义的。他身上还是有晚明的气质,还是一个文化遗民,同时代的人很喜欢与他交往,他身上的文化姿态是非常迷人的。周亮工实际上是一个见证者的角色。这些人物本身是相互勾连的,只要你找到一个好的视角,他们就会自己走出来。

第一财经:你在书中写到李日华与董其昌,同时期的两位非常重要的鉴赏家,两人居住地也不远。但李日华在他的《味水轩日记》中从未提到董其昌。你觉得这是为什么?

赵柏田:我当然有自己的猜测,但因为是非虚构写作,所以不能直接写出自己的判定。我只是将这两个人的生活状态并置起来,让李日华的日记对应董其昌的生活,读者自己去体会人性中一些幽暗、曲折的东西。

第一财经:《南华录》中,一些大藏家在艺术中完成了对人性的救赎,也有些人将心灵寄托在一个物象中:古董、梦境、戏曲等等。你决定写这本书的时候,是否也受到当今社会一些现实的触动?比如说收藏热、国学热等等。

赵柏田:不是。我的想法很朴素,我想写的只是我心中的南方。我希望将当时人怎么访友、如何看画、如何宴饮,都放进去了。如果仔细梳理,能发现一些隐秘的关 系。我呈现这种风雅世界,并不是迎合现在的收藏热,而是那时候的生活就是有这样一种精致趣味的世界,当时人的生活方式的特点就是:生活的艺术化,艺术的生活化。听雨、看花、品茶,他们的生活是不装的,艺术就是那么日常化的。

我们现在这个社会与当时非常不一样,是一种占有和攫取,所以,这是一个相对粗鄙的时代。当时,不能说完全没有攫取,但总体相对是一个风雅世界,人和物是相得 益彰的。英国艺术史家柯律格在他的书《长物》中,提到一个观点:区隔。一个人如何使用奢侈品,就决定了一个人的品味。文震亨在《长物志》中也总提到,一个“宜”说明他也是讲究人用什么物是应该有秩序的,李日华将名画分等级,说明他们认为这些东西是对人品味的衡量标准,人与物的搭配是应该有秩序的。晚明人对美的发现能力和对生活的建构能力能够让人们不断去追忆和怀想。这样的精神实际上进入人们的血脉当中,还有待于人们去唤醒。

《南华录》全书13篇,每一篇都由一个历史人物说开去。

编辑:陈佳

关键词:闻香 藏画 明朝 风雅 赵柏田 《南华录》

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅