首页>人物·生活>集·言论集·言论

李培林:学术是社会的良心

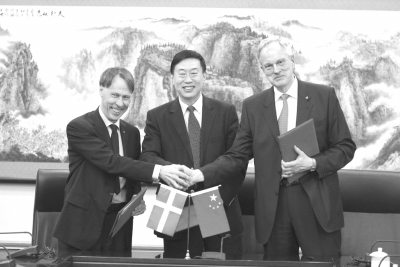

2014年4月,李培林出席与瑞典高等研究院合作仪式。本文图片均为资料图片

在中国社会科学院副院长、学部委员李培林的办公室里,沿墙一排满满当当的书柜格外醒目。柜中之书,为李培林提供了丰厚的学术营养,架设了通往科研舞台的阶梯。书柜之外,还有一部更精彩的书,它增长了李培林的人生阅历,助力其在探索道路上不懈跋涉。这部大书就是社会。

近30年来,李培林的足迹遍及大江南北,目光始终关注着社会和人。他实地探访西南深山里濒临倒闭的工厂,在珠三角城市化浪潮中的城中村开展问卷调查;他为如何改善鲁西北盐碱地上穷苦农民的生活而忧虑,也把东北失业下岗职工的生计放在心头……他以社会学家的担当,关怀普通民众的冷暖,关注中国社会的巨变,寻找解读社会变迁的钥匙。

“令我倍感欣慰的,不是自己的研究成果对现实起到了一些作用,而是我的研究已融进中国社会的伟大变化中,成为其中的有机部分。”回望走过的学术之路,李培林如是评说。

1、 结缘社会学,“期待掌握解读社会复杂性的多种方法和视角”

每每翻开《现代西方社会的观念变革——巴黎读书记》,在法国寒窗苦读时的情景总是浮现在李培林眼前。这本1993年出版的小册子,收录了他在巴黎期间撰写的文章,记录了他的所见与所思。

1977年,高考恢复,李培林结束了军旅生活,入读山东大学哲学系。在那段国门初开、思想解放的日子里,他沉浸在哲学世界中,享受着思考的魅力。“从那时起,我将钻研学术设定为自己的人生目标,也产生了到国外开阔视野的想法。”1982年,李培林顺利通过公派留学生考试,并于第二年赴法国深造。

攻读社会学,是李培林初到法国后的选择。“法国是实证主义社会学的故乡,涌现出了孔德、迪尔凯姆等先驱,而且当时的中国正处于大变革时代,我期待掌握解读社会复杂性的多种方法和视角,回国后学以致用。”从此,李培林的研究方向从哲学王国转向了现实世界。

在法国求学的5年间,李培林在导师指导下研读了大量西方经典文献。紧张学习之余,他到比利时拜访了1977年诺贝尔化学奖得主普利高津,探讨了“耗散结构”理论在社会科学中运用的可能性。利用假期,他游览了欧洲主要城市,感受异域文化、考察制度设计,眼界大开。

虽然身在异邦,李培林却始终关注祖国的改革发展。每当在报纸上、新闻中,看到一项项改革举措的推出,他总是难掩心中激动。“今天,中华民族正处于一个反思的年代,新的现实和新的开拓前景要求人们采用新的思维方式去跟踪那生动的变革过程。”继1984年获里昂大学社会学硕士学位后,1987年,李培林获巴黎第一大学(索邦大学)社会学博士学位。第二年,他便与夫人一起踏上归国之旅。

回国之初,结合改革形势,李培林撰写了大量介绍欧洲现代社会观念变革的文章,探讨西方社会在现代化和走向后现代化过程中的“断裂点”。这一关照中国现实问题的讨论,推动了人们对思维方式变革的认识。此后,李培林始终关注国际社会学研究前沿问题和发展趋势,翻译和介绍了许多前沿成果。

“从农业、乡村、封闭半封闭社会向工业、城市、开放社会的转型比经济体制转轨更加长期、更加深刻、更加艰难。”伴随着知识结构的逐渐完善和对中国社会的不断了解,李培林将所学理论应用于中国经济体制改革进程更为娴熟。在1991年出版的《中国社会发展报告》中,他在国内首次对“社会转型”概念进行了系统阐述。此后,《“另一只看不见的手”——社会结构转型》《再论“另一只看不见的手”》《中国社会结构转型——经济体制改革的社会学分析》等文章、著作的接连推出,使“社会转型”概念逐渐受到国内外学术界关注和认可。

“在中国搞社会学研究,就应该研究中国的实际问题。不要搞翻译似的文本转换,不能作国外思想名家著述的中国式注本。要走出书斋,经过详细调查,得出创新的结论。”立足本土,始终是李培林开展社会学研究的基调和底色。

从巴黎到陵县:“找到了汲取学术营养的根”

“你出国这么多年,国内已发生了非常大的变化。要研究社会学,就需要了解这些变化。你得多花些时间,到基层做一些调研,补上这堂课。”1988年,刚从法国学成归来、入职中国社科院社会学所的李培林,被时任所长陆学艺派到山东陵县,带领一个团队进行调研。

彼时,百县市经济社会调查正在全国轰轰烈烈开展。地处鲁西北黄河沿岸的陵县,贫苦农民在有了种植选择权后生活迅速获得改善。这一状况吸引了观察者的目光,也使陵县成为了调查试点县。

沙土和盐碱地,破旧的街道,没有暖气的平房,难生的炉子……初到陵县的情景,给刚从繁华之都巴黎回国的李培林带来极大的心理反差。“这让我感到,使农民富裕起来何其艰难;也使我明白,认识中国必须从农村开始。在这里,我完成了一种蜕变,找到了汲取学术营养的根。”

此后一年间,李培林跑遍了陵县所有村庄和50多个政府部门。他深入农家,与不善簿记的农户一起计算货币和实物收入;走访机关,为一个数据的真实性与统计部门争得面红耳赤。他深感“麻雀虽小,五脏俱全”,通过观察一县,明了一国如何运转,从此心中有数,“到哪儿再也不讲外行话了”。

在陵县的一次座谈会上,曾挂职陵县县委副书记3年的陆学艺对一份声称“从1980年到1988年农民生活水平提高了20多倍”的总结文件提出质疑。他认同农民生活确有很大改善,但对“20多倍”则心存疑问,于是建议李培林认真研究一下。

李培林在调查中发现,改革开放前后“人均分配收入”和“人均纯收入”的概念在统计范围和口径上有差异,加之未扣除名义价格与实际价格的差距,未剔除通货膨胀的影响,所以表面上增长倍数很大。他利用口粮水平、收入水平、消费水平、恩格尔系数、食品结构、营养水平等指标进行了测算,得出了“陵县农民实际生活水平提高了约4倍,并受到很强的短期价格补偿因素的影响”的结论。

1990年,李培林撰写的首批调查文章《评价农民生活水平的综合指标体系及其应用》《我国县社会的职业群体结构》发表在《社会学研究》和《管理世界》上,引起学界关注。此后,李培林以更加饱满的学术热情投入乡村研究,而不随大流、勇于求真的探索精神始终未曾改变。

20世纪90年代以来,伴随着城市化的加速,城中村不断涌现,城管执法、环境污染、社会治安等问题层出不穷。一时间,“城市毒瘤”“中国式贫民窟”成为城中村的代称,不少地方政府提出“一年一小变,五年一大变”的口号,向城中村宣战。

2001年,李培林奔赴广州,对40多个城中村开展调研。他先后探访原村民、外来打工者、小老板、租居的白领等400余人次,深入的交谈和分析使他发现,村落的终结和农民的终结不是完全同一的过程,村落的终结必然伴随产权变动和社会网络重组。“城中村既是城市异质的边缘,也是农民工融入城市并转变成新市民的桥梁。”

“为防止因‘城中村’改造带来激烈社会冲突,改造不宜大规模进行……城市建设是百年大计,切忌在‘几年大变’的冲动下一哄而起,要充分考虑城中村为农民工和底层职业群体提供居住并避免出现贫民窟的功能。”李培林向广州市提出中肯意见。

几年后,《村落的终结:羊城村的故事》出版,这部构建了对中国村落终结具有普遍解释力的理想类型、旨在探讨中国村落经济运行社会逻辑的经典之作,是对那次调研的理论总结。费孝通先生高度重视这项研究,亲自题写了书名。在李培林看来,这是鼓励,更是期待。

编辑:邢贺扬

关键词:学术 李培林 学术之路 中国社会科学院副院长

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅