首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

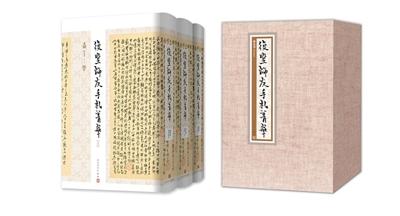

复堂手札中的清末"朋友圈":官位低却多与名士往来

一看到“复堂”就感到亲切,有“久违了”之感。《复堂词话》是我初学诗词时熟读论著之一。五六十年前,它与周济的《介存斋论词杂著》、冯煦的《蒿庵词话》合在一起,纳入《中国古典文学理论批评专著选辑》出版问世。

官位低却多与名士书信往还

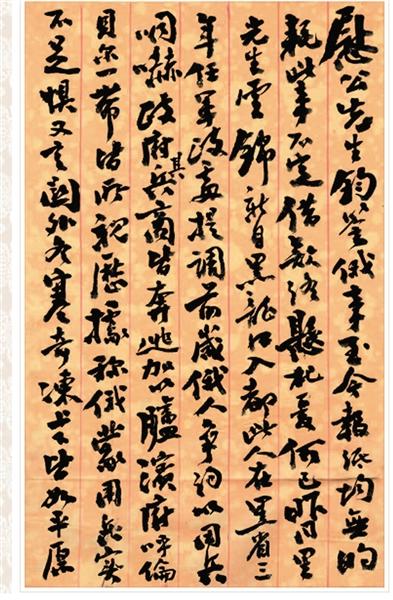

复堂手札中写给袁世凯的密信,第一句“慰公”即袁世凯。

上世纪五十年代初,论述古典文学要严格遵守“在阶级社会中,每一个人都在一定的阶级地位中生活,各种思想无不打上阶级的烙印”的规则去评论一切作家、作品,这样大部分古典文学作家、作品很轻易地就被一些理论家打入否定的行列,因为绝大多数作家都是出身于地主阶级,有的还是豪门显贵,甚至是皇帝——如南唐后主李煜。地主阶级当时正处在被打倒管制之列,反映这个阶级思想意识的作品怎么能成为新中国青年的精神食粮呢?那时连出版《唐诗三百首》都成问题,邓拓先生为了适应时代还为中华书局策划编了一本《新编唐诗三百首》,里面选了许多所谓的古代人民创作的“民歌”,如“宁食三斗艾,不见屈突盖,宁服三斗葱,不逢屈突通”之类,可笑之极。这本书曾流行一时,现在很少有人知道了。

如果把出身地主的作家的作品一一清洗出去,文学史还教什么呢?就剩一些“民歌”、“民间故事”之类?那会儿还强调向苏联学习,许多苏联文艺理论家也在中国大学教课(如毕达科夫等),而且苏联向外推销其古典作家也都很积极,早的如罗蒙诺索夫、普希金,晚的如屠格涅夫、托尔斯泰等,他们哪个不是贵族地主出身(斯大林从不打压俄罗斯古典作家)?当时苏联理论家为他们辩护的理由是高尔基的一句经典论断——“形象大于思想”。换句话说,这些作家不管是什么出身,也不论他生前干了什么,他们创作的文艺作品的形象永远大于他们想表达的思想意识。换句话说,他们本人是地主、但创造出的艺术形象可能是反地主的。

这启发中国的理论家,有的也借此为自己喜欢的古代作家辩护。例如李后主的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,其主观上是抒写其失去小皇帝宝座的悲哀,但抗战期间被迫流亡的千百万中国人读了这样诗句也一样会共鸣。还有学者发现中国传统文论中也有这样的意识,如清末著名词人谭献曾说:“作者之用心未必然,而读者之用心何必不然。”这也是告诉读者阅读诗词等文学作品不必紧跟作者,亦步亦趋,文学作品的意义完全可以溢出作者要表达思想感情之外。于是“形象大于思想”这个外来的文学概念本土化了,这是我熟悉谭献的原因之一。

由此,可见谭献是以词论家的身份走进我们这代人视野的。后来才知道他的学术视野很开阔,在经学、史学、诸子、校勘诸方面均有涉猎、而且有所发现。谭献一生功名仅至举人,数次会试都未能踏入进士的门槛,后来通过“纳赀”(通俗地说就是买官,但这是朝廷明码标价出卖的,并非私下买卖)做了几任县一级的官员。其官位不高,但交际却很广泛,与他往来的虽然没有什么高官显宦,但硕儒名流确实不少。这与谭献的生活环境(江浙一带宋代以来就是文人渊薮),以及谦卑好学、为人随和有关。因此才有那么多名士与之书信往来,积存下大量的“手札”。

所谓“手札”就是亲笔书信,清代科举注重书法,有意进取的文人都要花大量时间与精力练习书法,留下的手迹大多楚楚可观。朋友之间把往来的书信保存下来,装成册页随时翻看,既忆及友情,又欣赏书法。前辈耆宿黄炎培先生书信手迹极为秀美,听说毛泽东晚年常常躺在床上翻阅黄炎培早年信札。

“手札”见证好友噩耗

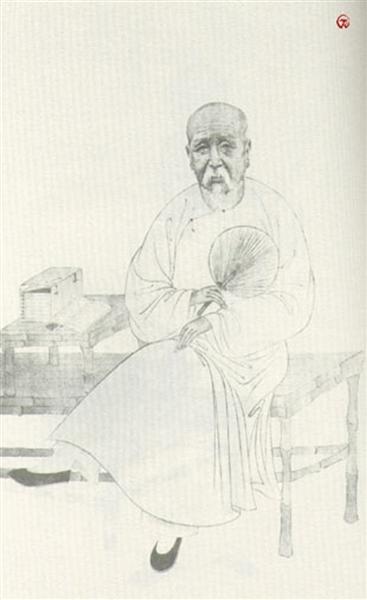

清代学者谭献,号复堂。

本来是写给谭献的手札怎么会到钱基博先生手中呢?这个在书的《题记》有说明:

辛亥之春,袁爽秋太常(昶)夫人年六十,亡友徐君薇生以谭紫镏之请,属予为文寿之。而以余不受润金,因检紫镏所藏先德谭复堂先生(献)师友存札一巨束相受以为报。

这篇《题记》提出的许多事情是现在读者较为陌生的了。所谓“徐君薇生”是指徐彦宽。他是无锡人,也是少年早慧,“年未二十,已著成《六十四子校勘记》及正续编《经解精华》”,是清末民初著名的目录学家、校勘学家,博通文史。他与钱基博先生既是同乡,又是同行。《题记》中说的谭紫镏是谭献的次子,当为谭瑜。谭瑜与徐彦宽是郎舅关系,谭的妻子是徐的姐姐。

为什么庆祝袁昶妻子六十大寿谭瑜请钱先生写寿序昵?这要弄清袁谭两家的关系。袁昶是谭瑜父亲谭献最相好的朋友之一。二人是君子之交,这在袁昶给谭献的书信中也可见一二。“手札”中保留袁昶的书信二十八封,量居第四。庚子事变中袁昶为了国家利益,坚持己见,勇于献身,最后被冤杀;赢得江南士人对他的感念、尊敬,当然作为老友的谭献更甚。

慈禧本来是个精明人,在处理内政外交都以自己的利益为最高准绳,百不失一。但在庚子事变中,误信洋人支持光绪要篡夺其权位的传言,利令智昏,下令攻击使馆,宣扬要与世界诸国开战。当时朝内还有几位能保持理性、头脑冷静的官员认为这是疯狂之举,其结局必定是祸国殃民,袁昶就是其一。他抗言直谏,慈禧大怒,将袁等五人反对开战者同时处死。因为行刑仓促,尚未罢官,与汉代晁错朝衣东市相同,是历史上可耻的一页。在刑场袁昶毫无畏惧,痛斥监斩官顽固派徐承煜。

在家乡的谭献得知这个消息,在日记上肃然写下“十四日蓝洲札来,云许、袁二卿诤言刑辟,济南电音有之,益骇愕。忠慨建言,乃遭严谴。史乘纪烈,振古如兹,以待论定。特同世契合,奭伤无已。虽尚在疑似,我已无泪可挥。夜月如昼,目不忍视而已”;“白叔来谈许、袁被害始末。凄然痛之,亦悚然敬之。”谭献被老友的噩耗击倒了,对来诊病的朋友说“我胸中所积,岂药物所能去邪”?第二年谭献去世。

谭献是位特别懂得感恩的人,也以此教育儿辈。在《复堂喻子书》中说:“第以五十以前,遭遇之困,鲜民之痛,不死于穷饿,不殁于贼,不溺于海,皆幸耳幸耳。平生师友之助,吾不尔告,小子何知,将不能举姓氏。”“书”中历数许多位曾向他施以援手的师友,告诉孩子要感恩报恩。这个名单中并没有袁昶。也许袁昶与他往来频繁为孩子所熟知,无需多费言辞;也许袁昶正受到光绪皇帝的眷顾,位至显要,无从回报。但庚子之后,谭献回首往事时,无论从私谊、还是公义一定会想到袁昶这位交往了一辈子的朋友,因此谭瑜张罗为袁昶遗孀办六十岁生日就不奇怪了。

袁昶光绪二十六年(1900)七月被害,当年十二月就“开复原官”,作为冤案被“改正”,第二年又给他们在朝为官的孩子提级升官作为安慰,但并未“平反”,可能他们对“老佛爷”冲撞一直是慈禧的心结,直到她去世之后,宣统元年(1909)才赐谥。袁昶赐“忠节”,五月在“杭州西湖建立专祠”,接着又“在京城地方捐建专祠”,如此高调表彰几位汉族忠臣,当然朝廷自有目的,无非借以弭平当时日益尖锐的满汉矛盾,挽救岌岌可危的大清,但袁昶家属毕竟从中得到一些安慰,因此在辛亥之春(1911)借着袁昶夫人六十寿辰为她大操大办,一摅丧夫余痛,也再一次彰显清朝统治者颟顸与残暴。当然这也是不乏民族意识的钱基博先生所乐为的。

钱基博先生不接受润笔,因为这不是文友之间的应酬,更非“卖文”,谭瑜也做了一件雅事,以此“手札”为回报。二十年后,当事人之一徐彦宽已经作古之后才整理编排。

钱基博先生非常喜欢这个回报,所以在《题记》详细介绍此事的来龙去脉时不免有几分得意。手札装订成册之后,钱基博先生在研究中运用过其中有关的材料,也慷慨地借过朋友,如上海图书馆长顾廷龙先生曾借用过。基博先生去世后,钟书先生也借过人,并发生了丢失问题。

“手札”是座宝库,不同的读者从中会有不同的发现。书信中大多是行书或行草,不少如行云流水,美不胜收,读之令人心旷神怡。对经学、儒学有兴趣的也可以看到谭献在这些方面的思考。

钱基博读手札受教子启发

《题记》中钱基博发表了自己读“手札”所受到的启发。这些文字是陆陆续续写成,的确如基博先生所评断,像陶模给陈豪的信中(“手札”中有一小部分不是寄给谭献的信,下册有一封是杨度写给袁世凯的信)讲甘肃等关外之地官场腐败,极生动。张荫桓下笔千言,一气贯之,极像他做事说话、不管不顾的为人。

钱基博先生极力赞美袁昶:

袁昶、梁鼎芬词笔雅令,行草英逸,翰札之美,弁冕群英,以视钱振常碌碌丽词,跬步傾踬,何啻跛鼈之与麒麟。

其实不用细读袁昶的长笺,只要翻到袁昶那页一股英隽秀雅之气自然扑面而来。他是能与谭献说私房话的,谭献长子夭折,妻子多病,袁昶在信中在问候嫂夫人之后说,嫂夫人“年力虽富,楹书宜嗣,小星之举,即能办否?不敢声明,甚以为念”。现在看到这些话头有些腐朽,可是那是个“不孝有三,无后为大”的时期怎么能不关心老朋友这个“重大问题”呢?基博先生以“跛鼈之与麒麟”喻钱袁,其实袁昶在“手札”中以跛鼈自喻所谓“仆行同跛鼈,予以鞭策之词;心类聋虫,发其怵攸之感”。袁昶也很关心子弟的教育,多次问及其儿辈(包括谭紫镏)的情况。基博先生从中受到启发,联想到自己孩子的教育:

余尝患儿子不谙世故,兀傲自喜,诋痴儿不解事。今读袁昶书,曰子弟能有呆气方能读书。今儿辈皆有软熟甜俗之韵,奈何!辄欲以此为诸儿解嘲,何如?

读至此直欲喷饭,老辈是非,晚生小子本不当置评。可凡是读过钱基博先生著作的(比如《现代中国文学史》),感到基博先生倒有些袁昶所说的“呆气”。他对儿辈“不谙世故,兀傲自喜”认为是不能适应时代,长此以往,无法立足社会;可是老先生一矫正,他又觉得儿辈又生出“软熟甜俗之韵”,矫枉过正,基博先生只能徒唤“奈何”!

基博先生上世纪五十年代在武汉大学任教,为人天真,1952年思想检查中宣布“不放弃我中国人的立场”被批评为“顽固”,这回轮到儿子替老爸操心了。钱钟书1957年早春南下武汉看望患病的基博先生,在旅途中写下《赴鄂道中》诗五首,其中写道:“脱叶犹飞风不定,啼鸠忽噤雨将来。”对应当时的形势,按流行的说法也是为老爸“操碎了心”。

谭复堂的学术贡献被低估

读“手札”不仅了解了谭献生活圈子与学术圈子,也能约略感受到其学术思想演变与其交友的关系。谭献在学术最大贡献还是词学,包括理论与创作。钱基博先生仅仅把他看作风流倜傥的名士,似乎对谭献学术贡献有些估计不足。清代以来,词的创作与诗歌类似,虽然不能上承唐宋,但都大大超越了元明。

清初词的创作以地域作分别,大体上有三派:一是浙西(主要指嘉兴、湖州、杭州等),代表人物是朱彝尊(嘉兴人),李良年等;二是阳羡(常州代称),代表作家是陈维崧、顾贞观等;三是云间(松江古称,即进上海一带)代表作家是陈子龙、李雯等。云间派长于小令,学“花间”北宋,但这种词风到了纳兰性德之后,便少有知名作者出现。阳羡派为世所称,主要靠陈维崧这样的天才作者,陈词直抒胸臆,学苏轼与辛弃疾,不流于“叫嚣”,但阳羡派缺少有影响力的理论和便于取法的选本。陈维崧编了一本词选,还是《浙西六家词》(朱彝尊、李良年、沈皞日、李符、沈岸登、龚翔麟),等于为浙派张目。陈维崧词读来颇快人心,如果想学他则令人望而却步。清初之后,云间、阳羡两派逐渐沉寂,词坛唯有浙派支撑。

浙派词从清初到清中叶活跃了一百多年,作为浙西人的谭献学词、填词最初也是浙派的路子,我们从“手札”中看与他往来词人中也有浙派人物如周星誉、周星诒兄弟以及张鸣珂等。朱彝尊之后,虽有《明词综》(王昶)《国朝词综》(王昶)《国朝词综二集》(王昶)《国朝词综续编》(黄燮清)《国朝词综补》(丁绍仪)等流派选本出现,但清中叶以后浙派词的创作却日益衰落,空疏与浮泛的作品充斥。此时常州派复兴,先是张惠言、张琦、董士锡、周济等人写出一些令人耳目一新的作品,但他们的历史作用主要还在倡导理论(推尊词体,重寄托,反对把词视为“小道”等),提供范本;在创作方面为当时推崇的还有庄棫和谭献,二人齐名。

徐珂在《复堂词话》跋语中说:“同光间,吾师仲修谭先生,以词名于世,与丹徒庄中白先生棫齐名,称谭庄。”谭庄二人的交情也很深厚,在“手札”中,我们可以看到两人时时走上几百里路互访,庄棫信中说:“迩时或便道至扬州,由淮壖进发,弟也可抱手作数日谈;或弟至金陵也无不可也。”可见两人互相倾诉愿望有多强烈。庄棫给谭献的书信有十二封,长信多,还有一些庄棫新的小诗,也有新填的词,诗往往草草地录在长信的末尾,或者边边角角的地方,而词则往往工笔郑重恭录在信外的彩笺上。可见作为阳羡派传人的庄棫对谭献的期待。

“手札”是座历史宝库

“手札”是座宝库,不同的读者从中会有不同的发现。爱好书法的可以一见清代士人不是为了应付科举只会写“方大圆光”台阁体的字,书信中大多是行书或行草,不少如行云流水,美不胜收,读之令人心旷神怡。对于经学、儒学有兴趣的也可以看到谭献在这些方面的思考。从往来的书信中可以感觉到晚清今文学派的兴起(常州发起端)、流传、繁荣是与西学东渐有关的。西学之来不是冲垮了儒学,而是启发了儒学在社会大变动时期再度兴起。

关心世情民风的读者从中也许会有新的发现,例如前面说到的“纳赀”就是“买官”,但这与读者熟悉的买官不是一回事,那是当时文士的一条出路。读书做官是古代通例,有些读书人有了一定的功名,如进了学,成了秀才,或再高一些成为贡生,甚至中举,有了这些功名一般还当不上官,如果再中了进士才能名正言顺地做官。但考中进士谈何容易?三年一科,每科中进士者一二百人,平均每年不到一百人。全国的读书人按照这个比例来看,每年出仕者一个省只有几个人。许多读书者一辈子一事无成。

另外晚清国家多事,战乱频仍,打仗需要钱,而清代年收入不过三四千万两银子,第一次鸦片战争如果包括“南京条约”赔款就花了二千多万两,清代祖制又是“永不加赋”,这钱到哪里去找?无非是开源节流,而开源中就有一条是“纳赀”为官(名声好听,不是卖,而是对于为朝廷做贡献者的回报),朝廷划出一些官职可以卖给一些特定的人。这遂成为一些读书人的出路。谭献是纳赀为官的,名臣张荫桓也是,龚自珍也因为书法不好,久考不中,纳赀为内阁中书(后来又中进士了)。晚清的士人做官又多了两条路,即纳赀与“从军”。社会对于纳赀者并不歧视。“手札”中第一封信就是当时任浙江巡抚杨昌濬的,同治十三年久考不中的谭献已经四十三岁,决意纳赀为官,可是钱不够,作为顶头长官的杨昌濬(湖南人,功名仅至秀才,追随曾国藩等从军立功而为高官的)从旁听说谭献经济困难便送来二百两银子和这封信。信中称他为“仲修仁弟大人足下”告诉他官场拥堵,人情险恶,不能凭性情做官行事,临行以“智圆行方,胆大心小”八字为赠。他的老师杭州知府薛时雨是安徽人,谭献也是到安徽做县官,也在信中告诉他,安徽远不及杭州繁华,特别是经战乱之后,日常很枯寂,了无生趣,但东西便宜,要他安于寂寞,认真做事,不要在“出处”(出仕与退隐)再兜圈子了。盼望他把这一任官好好当完。我们从这些书信劝诫与勉励中可见当时的社会风气,纳赀为官已经成为士人出仕的正当出路了。(王学泰)

编辑:陈佳

关键词:复堂手札 清末"朋友圈" 官位低 名士

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅