首页>书画·现场>讯息讯息

宋元书画作伪的第一次高潮

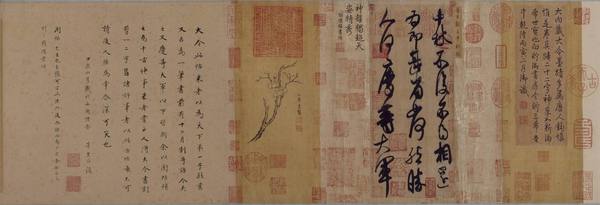

时至宋代,书画作伪日盛,特别是北宋后期,出现了中国历史上书画作伪的第一次高潮。当时,城市商业经济有了较大的发展,市民及商家富户都有购买书画珍玩的风气,宋代都成汴梁(今河南开封)正式出现了书画交易市场。而这一时期的画史资料中,也记载了伪造书画的事实。据《东京梦华录》记载:宋代著名的大相国寺殿后的集市和潘楼东街的摊贩店铺中,都有书画珍品和古玩买卖。书画市场的活跃,又进一步助长了作伪之风的盛行。宋代著名文学家苏轼曾说:“世所收吴画,多朱繇笔也。”当时社会上崇尚名家书画之风极盛,以致书画家米芾在《画史》中讽刺性地记载曰:“世俗见马即命曹(霸)、韩(干)、韦(严),见牛即命为韩滉、戴嵩,甚可笑。”又据《海岳志林》记载:“今人以无名为有名,不可胜数,故谚曰:牛即戴嵩,马即韩干,鹤即杜荀,象即章得是也。’”其实杜荀鹤、章得象是唐宋两位名人的姓与字,并非画鹤、画象的大家,而是唐、宋间的两位名人杜荀鹤与章得象,只因为他们的名字中有“鹤”、“象”二字,所以也居然有那无知之徒冒他们的名义画鹤和画象。伪作泛滥如此,从中也可见一斑了。记载中又说:五代山水画家李成死后,名声更大,于是有一帮无名画家,模仿李成的笔墨特征作山水画,其中更有不法之徒,“刻画图记名字等”,用以“欺世”牟利,米芾在所见三百余件作品中,属于李成真迹的:“只见两本”,也即世间已没有李成的真本了,米芾遂发出“无李论”之慨,可见伪作之多。事实上,米芾本人也作假画,只是他并不隐瞒罢了。他在《书史》上记载说:“王诜每余到都下,邀过其弟,即大出书帖索余临学,故柜中翻索书画,具余所王子敬《群鹅帖》,染古色麻纸,满目皱纹,锦囊玉轴装,剪他书上跋连于后。又以临《虞帖》装染使公卿跋。余适见大笑。王就手夺去,谅其他尚多未出示。”王诜还特意招留了一位苏州裱画师的儿子,叫吕彦直,专门为他勾摹前人手迹。米芾就曾识破过一件有吕彦直勾摹的《黄庭经》,上面居然还加盖了用伪造的方法刻制的印章。说明王诜这样一个赫赫有名的画家也作伪画。苏轼曾作诗曰:“巧偷豪夺古来有,一笑谁似痴虎头(顾恺之)。”书法家黄庭坚亦写诗称米芾作假书画的手法高明,他说:“百家传本略相似,如月行天见诸水。”现存的《中秋帖》,据专家考证,为米芾所临。可见当时书画作伪的盛行。尽管如此,宋代作伪并非都出自于私利,有的也是为了保护原件使之延年益寿,如宋代画院中的宫廷画师们,创作之外,重要的任务就是把内库所藏书画加以临摹,特别是时代久远,保存状况不佳,频于绝灭的珍贵作品。如唐张萱的《虢国夫人游春图》、《捣练图》卷等,就是画院待诏所摹,后流入金代内府,章宗完颜璟则误题签归之于徽宗赵佶名下,实乃当时画院的作品。至于宋代流传下来临得很好的摹本,有东晋顾恺之《洛神赋图卷》和《列女仁智图卷》,隋展子虔《游春图卷》,唐阎立本《步辇图》、吴道子《释迦降生图》、五代顾闳中《 韩熙载夜宴图卷》、周文矩《 重屏会棋图卷》、李成、王晓合绘的《读碑窠石图轴》、李公麟《临韦偃牧放图卷》以及宋徽宗的代笔画等。宋代临摹的书法,有王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、谢安的《中郎帖》等。但这些摹得很好的作品(现定为国家一级文物),多数为画院高手所作。至于那些摹得很次的东西,那就更多,本文不多赘述。

宋元书画作伪的第一次高潮

当时不仅有伪造前人作品的,也有伪造同时代著名书画家作品的。有些书画家为了抵制伪作流传,不得不将真迹尽可能多地推向社会。如刘宗道,以笔墨精到闻名,他每画一幅,都要按同样的图形作数百本,然后一起出手,市面上即日流传开来,这样,不同样本伪作也就难以生存了。

宋代作伪手法更为多样,除临、摹外,还有仿作、伪造、利用原作加以技术性改动等多种作伪手法。据画史记载,早在北宋时,就已经有了将小名家的作品改成大名家作品的现象。米芾在其《画史》一书中记载:“余昔购得丁氏蜀人李昇山水一帧,细看而润,上危峰,下桥涉,中瀑泉,松有三十株,小字题松身,曰‘蜀人李昇’,以易刘泾古帖,刘刮去字,题曰:‘李思训’,易与赵叔盎,使人叹息。”这段记载的大意是说他曾购得“蜀人李升”(元代也有画家李升,为安徽人,后定居上海)的一幅山水,画面的松树上有小字落款“蜀人李升”四字,此画卖给一刘姓者,刘竞将原款刮去,改题“李思训”,又转卖他人。米芾得知此事后遂发出今人好伪不真“使人叹息!”北宋嘉祐年间,有三位“收藏家”:杨褒、卲必、石杨休,三人收藏字画不遗余力,但是他们目力极差。米芾在《书史》中记载,有一次卲必之孙携韩滉的《散牧图》拜访他,米芾一看,这是一幅驴图,水平不及崔白等人,且绢素染成深黄色,画的左上角用粉作牌子,题曰“韩晋公《散牧图》,不疑家宝”,一看便知其为伪迹。就是这样一件伪造作品,卲必还信以为真,“索价四百贯”。由此足可见当时伪造字画多么盛行。传世的宋代伪造作品,今可见颜真卿的《裴将军北伐诗》卷和徐铉的《篆书千文》卷较具有代表性。

“代笔”在宋代已很盛行。在这方面,宋徽宗较为典型。宋徽宗在其《宣和睿览集》一书中号称自己的作品“积至千册”,基本上都收藏于内府,作品上又都题有“御制”、“御画”、“御书”之类的字样,其实这些作品绝大部分为当时的宫廷画家所作,后世有的鉴赏家甚至认为,这些“御画”几乎没有一幅是宋徽宗的亲笔。相传米芾在世的时候,他的儿子尹知就为其代笔。张邦基在其《墨庄漫录》卷六里记载有“ 米氏论书”一条:“……又幼儿尹知代吾名书碑及手书大字,更无辨,门下侍郎尤爱小楷,云每小简可使令嗣书之,谓尹知也。”另据《宝晋斋法书赞》卷十九载米芾葵未(33"4)悼念尹知的信札,可知尹知确是米芾次子。当时还有一种比较特殊的情况,就是夫妻都有画名,但其中一方技艺稍逊,于是这一方的作品就常由另一方代笔。在传世的双方作品中,如果双方的面貌十分接近,大都就出于这种情况。如赵孟頫之妻管道昇的传世作品中,就有这方面的例子。管道昇的《深秋帖》就是赵孟頫代笔,在该帖的结尾处,赵孟頫误将自己的名字“孟頫”署上,发现错误后又在原字上改书“道昇”,明显极了。

元代,由于社会经济衰败,画家多数隐居山林或民间,客观上限制了作伪的可能,故作伪之风,呈下降之势。然朝廷对书画收藏和鉴伪还是较为重视的,朝廷内委任秘书监专门负责收藏书画,并内设辨验书画直长,以具体负责鉴别收藏书画的真伪工作,可见作伪之风依有。当时一些著名画家如钱远、赵孟頫、黄公望、王渊、吴镇、倪瓒、王蒙等人的伪作,流传至今的还是不少。杨仁恺先生在其主编的《中国书画》一书中将元代书画作伪情况分为如下七种:3、元人伪作前人作品,如辽宁博物馆藏李公麟《临韩幹狮子图》卷即元人伪作而非宋画;!、元代人伪造当代人作品,如故宫博物院钱选款《孤山图》,实为元代学钱选者所画;4、元人临摹同时代人的作品,如台湾故宫博物院藏赵孟頫款《急救章》册,实为元人俞和临本;$、改小名家款为大名家款;5、原本无名款,改为大名家款;6、将无款书画添上名家款;#、代笔。由此可见元代的种种作伪形式,已相当完备,即元代书画作伪已达到相当水平,为明、清书画作伪奠定了基础。

编辑:陈佳

关键词:宋元书画 作伪 第一次高潮

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅