首页>书画·现场>讯息讯息

文通百里再现一个难以归类的奇才

一本《浙江潮》引出了蒋百里

厚厚一套《蒋百里全集》,书做得很是精致。意大利进口条纹纸护封,布面精装的里封,邀请著名设计师亲自操刀,看起来质感十足。然而编纂完成后,作为主编,谭徐锋并未感到彻底松一口气,反而“大大增加了对以往甘于寂寞、扎实做文献整理工作的前辈学者的崇敬之情,以及对这部全集的些微担心”。尽管这套书从形式上来说,已算是“无可挑剔”的了。

谭徐锋是1981年生人,在学界算是绝对的年轻人。作为一个80后,为什么会花十年时间去坐“冷板凳”,完成一项“老先生”的工作呢?

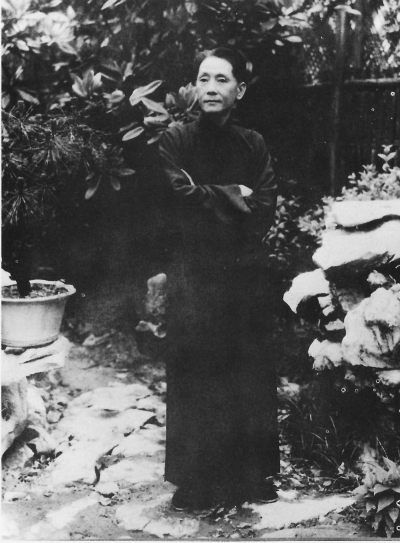

蒋百里生前所用闲章

蒋百里赋闲留影

2005年,和其他同学一样,还在社科院读研的谭徐锋在为自己的毕业论文寻找着题目。现在想起来,他觉得自己当时“野心很大”,“兴趣关注比较广,不是想着有个小题目赶紧毕业”。当时,不少历史人物研究范式都是对于某某人的“思想研究”,但谭徐锋觉得,“更充实”、“更丰富”、“更圆满”的历史,却是厘清某种思想是如何通过书写、演讲、报刊、仪式等诸种文本形式表现并传播开来,以一种“挥发作用”对学界和普通公众产生影响的互动过程。因此,学中国近代史的他很自然地将目光聚焦于清末革命动员之上,尤其关注起在日本活动的中国志士、留学生这个复杂群体。这个群体集结了彼时中国最为革命最具活力的分子,除了因难去国的梁启超、孙中山,章太炎、陈天华、邹容、黄兴、蔡锷、宋教仁、鲁迅、周作人、陈独秀等人都位列其中。

面对比想象中更加汗牛充栋的资料,谭徐锋开始觉得自己“低估了这个题目的难度”。然而,正是在这个爬梳的过程中,一份名叫《浙江潮》的杂志引起了他的格外关注。

浙江是沿海省份,文化发达,在日本的留学生为数不少,《浙江潮》就是由这部分浙籍留日学生创办的,为舆论宣传、鼓吹民主思想之用。而发起者之一,便是来自浙江海宁的蒋百里。海宁人杰地灵,文气纵横,王国维、徐志摩和后来的穆旦、金庸等都出自这里,沾染了故乡文气的蒋百里亦是如此。

1936年,蒋百里与夫人左梅及女儿蒋英(右一)、蒋和(左一)参观德国柏林动物园

“我浙江有物焉,其势力大,其气魄大,其声誉大,且带有一段极悲愤极奇异之历史,令人歌,令人泣,令人纪念。至今日,则上而士夫,下而走卒,莫不知之,莫不见之,莫不纪念之。……我愿我青年之势力,如浙江潮。我青年之气魄,如浙江潮。我青年之声誉,如浙江潮。”这是蒋百里为《浙江潮》写的发刊词,登在该刊第一期上。文章血气沸腾,振聋发聩,用现今的话来说就是很“燃”,时隔这么多年,谭徐锋读来依然觉得“气势磅礴,心潮澎湃”。

那是1903年,蒋百里时年21岁,约莫如同现今的大二大三学生。《浙江潮》虽然出到次年的第12期就停刊了,但和同时期的其他一些革命刊物比,已经算是比较持久完善的了。它的影响力也波及甚广,比蒋百里长一岁的浙江同乡周树人(也就是鲁迅)在上面先后发表了五篇文章,包括著名的《斯巴达之魂》、《地底旅行》和《中国地质略论》等。这份杂志的影响传回国内,以致当时的浙江巡抚甚至还专门修书向远在日本的蒋百里垂询理政治军方略。

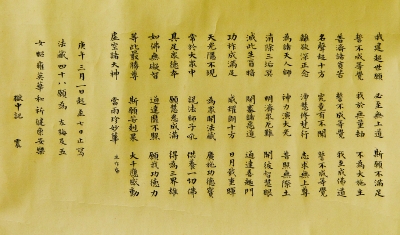

蒋百里狱中写经(局部)

百年前的《浙江潮》将谭徐锋引向了蒋百里这个人,又将他引向了蒋后来更有名的作品如《国防论》、《日本人——一个外国人的研究》、《欧洲文艺复兴史》等。蒋是一个在各方面都相当有识见的人、极其丰富深邃的人,随着了解越深入,谭徐锋就越被其才情和品格所感染,反过来又更加激发他对其资料、踪迹的关注。

令人不甚满意的是,国内外既有的关于蒋百里的文献整理研究并不完善,内地解放后尚没有出过全集,而各种选集不仅遗漏了很多重要材料,甚至有以讹传讹的错误。譬如很多书会沿袭陶菊隐先生《蒋百里传》的说法,讲到蒋百里以第一名的成绩从东京陆军士官学校毕业时夺得了天皇赐刀,但谭徐锋觉得这个传闻颇有疑点,因为当时只有在陆军大学毕业时的第一名才有这个荣誉,而陆军士官学校是基层军官养成院校,毕业生是不可能获得天皇赐刀的。

因此,从那时起,谭徐锋开始发愿编纂一部蒋百里先生的大全集,由此一发而不可收。他自己也没想到,这一编就编了十年,如同现实版的日本电影《编舟记》一般。他没有一个所谓的“编委会”或是“编辑团队”,所有的收集、整理、点校工作都是自己完成的,前后参考了近百种资料。

抗战前后蒋百里(前排右二)与胡适(前排左二)等人合影。

这部文集

多“认领”了一百万字

板凳一坐十年冷,这个过程当然甘苦自知,但在查档案、找资料的过程中,又总有一些令谭徐锋意外的惊喜。譬如他在南方的一个图书馆中找到一本《修学篇》,署名“诸暨蒋震方译”,和蒋百里本名蒋方震有些差异,且蒋百里非诸暨人。但巧的是,钱穆在读书时,因为学习好,老师曾将这本书奖给他。少年胡适也曾读过这本书,与蒋百里初次见面,就好奇地问是不是他翻译的,蒋百里承认了,并在一篇不起眼的札记中提了这件趣事。“这才把这本书捋出来!如果没有这些旁证、自证就找不出来了。”说起这个收获,谭徐锋自是有一丝小小的得意。比起早前台湾版的《蒋百里全集》,这部新的大陆全集足足多了一百万字,还有一些图片也是第一次披露的。

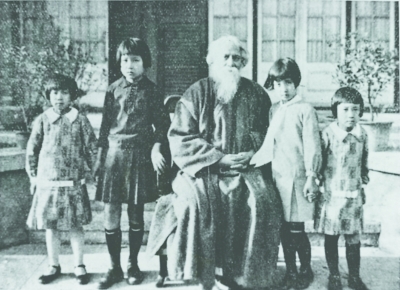

1929年3月19日,泰戈尔在上海国富门路蒋百里宅午宴后与蒋氏千金合影。

和其他一些民国文人一样,蒋百里也曾有过许多笔名。单是一期《浙江潮》就有百余页,作为主编之一,蒋百里常常一人换着名字写四五篇,常用的笔名有飞生、余一等。谭徐锋将这些笔名仔细做了辨析,待为其找到确凿的根源,方才将文章收入全集中。其实,照他说,还有十来篇“没人认领”的文章虽为谨慎起见,未予收入其中,但咂摸来咂摸去,总觉得的确“很像”,无论是从笔法,还是从对于军事、音乐等方面的阐释,其知识面的广度和深度,都像是出自蒋百里之手。在这些方面,无人能出其之右。

1938年11月4日,蒋百里病逝于广西宜山县。图为举办追悼会的宜山大礼堂。

函札卷中,收入了不少蒋百里的家书。这其中,不少来自蒋百里的外孙、钱学森和蒋英的儿子钱永刚。钱永刚先生现在已近古稀之年,一度继承父亲的科学研究事业。他向谭徐锋提供的这些资料弥足珍贵。令谭徐锋难忘的还有一位海宁博物馆的吴德健先生,吴先生对蒋百里这位乡贤格外用心推崇,和谭徐锋打的电话加起来足有几百个小时。这些微小的细节都让谭徐锋深有感喟:“工作看起来是我一个人做的,是我在档案馆敲出来、点校出来的,但背后其实有很多人的帮助。”他粗略统计了一下,这些“线人”不下三十个,海内外都有。

现在做文献整理工作的人不多,照谭徐锋看来,这是个“费力不讨好”的事情,不算学术成果,得不着什么钱,但若是材料万一没收集齐或点校、编辑出现失误,反而会被人诟病。但他庆幸自己是个“做事凭兴趣”的人,也不像学院派知识分子那样有什么压力,当初只是直觉感到“值得为这个人编这么一部书”。十年倏忽而往,他也越来越融入他的探索对象之中,这种参与者的身份难以割舍:“他的很多想法都是经由你来发现的,隐隐约约有种脉络在里面。有生命的文献,就会像一块嶙峋奇石一样,能发出奇异的声响,在后面的历史中掷地有声。”

编辑:邢贺扬

关键词:蒋百里 《浙江潮》 《蒋百里全集》

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅