首页>人物·生活>秀·风采秀·风采

秦晋:勉从一笔写丹心

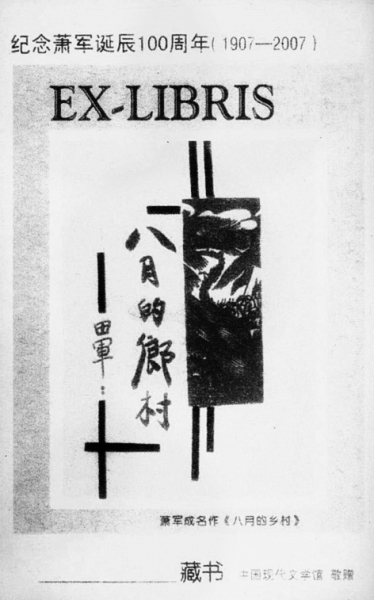

——为萧军发表《八月的乡村》八十周年而作

1935年,萧军发表了长篇小说《八月的乡村》,“显示着中国的一份和全部,现在和未来,死路与活路”(鲁迅语)。有学者说,《八月的乡村》是第一部描述东北抗日义勇军在中国共产党的领导下,团结奋战、不屈不挠,开“义勇军文化”先河的力作;萧军是撰写世界反法西斯小说的第一人。

在《八月的乡村》中,“人民革命军”是举着红旗、唱着《国际歌》的队伍,他们中有旧军人,有小手工业者,有知识分子,有觉醒了的农民,甚至也有外侨和挂过“绺子”的人。这是一支不甘被奴役、同仇敌忾的,有血性的革命队伍。

自问世以来,小说已整整走过八十载,今年适逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年,重读这被誉为“中国人民反抗日本侵略文学上的一面旗帜”的作品,意义深远。

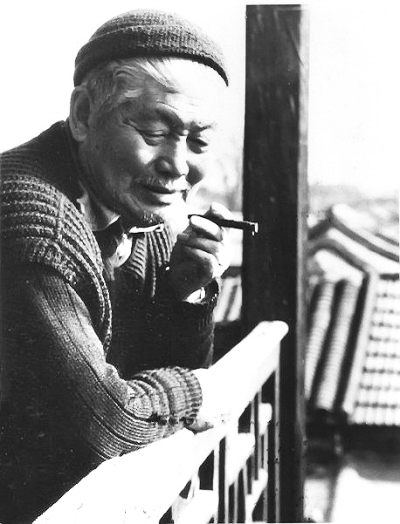

1983年5月,萧军在北京后海海北楼阳台上 CFP

铭记

11年前,北京师范大学出版社编辑出版了一套十七卷本的《20世纪全球文学经典珍藏》。中国部分九卷,其中《中国长篇小说经典》选有萧军《八月的乡村》,排在茅盾、巴金之后列第六位。

一个伤者,在呻吟得没有希望的时候,他竟唱起歌来。这歌俨然是一条燃烧的火柴,抛在了有毛绒的毡上,一块石头投到安宁的水里……传染了所有的伤者。即是睡在地上没有着伤的队员们,也被这歌声缠裹住。起始还是迷蒙、模糊的,在半睡里接受着感动,接着他们竟是跳起来踏着拍子合唱起来:

…………

弟兄们死了,被人割了头;

被敌人穿透了胸!

活着的弟兄,要纪念他们,他们作了斗争的牺牲!

世界上,惟有为解脱奴隶的运命,才是伟大的斗争;

惟有,作了自己弟兄们的先锋,才是铁的英雄!

才是伟大的牺牲!

弟兄们忍耐着艰苦!

弟兄们忍耐着创痛,

不忍耐没有成功;

不流血怎能解脱奴隶的运命,

在地狱的人们,不会有天降的光明!

只有不断的忍耐,不断的斗争……

饥寒交迫的弟兄们……

…………

铁鹰队长脸上轻轻地挂了两条感动的泪流!他底眼也还是笑着。歌声和呻叫声一样击打他。在这歌声里面,他寻到了力的源泉。在月光的昏暗里,他又轻轻地将这泪痕拭了去。

——摘自《八月的乡村》

《八月的乡村》的出版引起了轰动。

1935年7月初版“书后”作者写有这样的话:“我伤心,这部书不会为那正在斗争的弟兄们所读到。如果,只要他们之中有一个人能读到它,我便什么全满足了!我期待着。”

值得欣慰的是,“正在斗争的弟兄们”读到了,“而且有所得”。

1987年5月,萧军率中国作家代表团初次访问香港和澳门,为“中华文学基金会”筹募。令第一次“走出来”的年轻作家们吃惊的竟是那么多的“老总”团团围住萧军不住声地说,当年参加革命都是受了《八月的乡村》影响。

中共“五老”之一的董必武曾亲口告诉萧军,红军被迫转战西北的长征路上,他们是把《八月的乡村》拆开页子来,一篇一篇地传着轮流看完的。

1938年春天,萧军只身来到延安,毛主席听说了,竟“礼贤下士”专门去招待所看望他。

回到了西安,在一次欢迎“西北战地服务团”的大会上,一位年轻的歌者站在台上,高亢、深情、如泣如诉地演唱着一支名为《奴隶之爱》的歌曲:

我要恋爱,我也要祖国的自由。

毁灭了吧,还是起来!

毁灭了吧,还是起来!

奴隶没有恋爱,奴隶也没有自由……

歌声刚刚停下,引来一片喝彩和掌声。

萧军走上前去,拉住年轻歌者的手问:“你这歌儿是从哪儿来的?谁教给你的?你叫什么名字?”

年轻人愣了一下,有点莫名其妙,犹豫了一下便痛痛快快地说:“我叫王洛宾,西北战地服务团的。当年在北平的时候见过一本书,好像是《八月的乡村》吧?……这是我大学毕业后作的第一支歌……怎么啦?”

“《八月的乡村》谁写的?”

“哟——不知道!还真给忘了,好像叫什么军。”

“就是我。我叫萧军。”

“哎哟喂!”年轻人把手紧握了一下说:“‘七七事变’前后吧,我们和一帮子东北流亡的学生常到西直门外高梁河那边儿游泳,他们老带着本《八月的乡村》,偷偷地读。就高丽姑娘和萧明队长分手那一段儿,读得大伙儿直掉眼泪……他们知道我是学音乐的,就让我试着谱了曲,结果后来,它几乎就成为这个游泳队的‘队歌’了……我今儿可总算见着真人儿啦!您这书感动了多少人恐怕您都不知道?!有的学生可是揣着这本书投奔抗日前线的呐!”

“你这歌儿写得很有特点,我喜欢。谢谢!”

从此,萧军与王洛宾二人保持了近乎半个世纪兄弟般的友谊,不管谁遭到什么倒霉事,彼此心里都永远装着对方。1947年,在解放了的哈尔滨,萧军创办了“鲁迅文化出版社”,重印《八月的乡村》时,第一次将《奴隶之爱》附于书后,作曲者署名L.P——洛宾的英文缩写——以保护他不会被反动派发现而遭迫害。

更耐人寻味的事发生在20世纪60年代初期。

中国青年出版社适时地出版了一本小册子——《革命烈士诗抄》,深受大家喜爱。

书中精选了诸多革命烈士的遗作,读罢令人心潮澎湃。热血青年几乎人手一册,并且时不时问问朋友们背会了几首。大家互相激励。

在卢志英烈士的名下,编者介绍了收集诗作的过程,“发现”了卢志英就义前嵌在监房墙壁上的“绝命诗”。

卢志英被捕前曾任某军分区副司令,然而,那“嵌在监房墙壁上”的诗文,竟是《八月的乡村》中描述战士们在伤痛之时怀念战友,不气馁、不埋怨,相互支撑着站起来踏着拍子唱的歌:

弟兄们死了,被人割了头,

被敌人穿透了胸!

活着的弟兄,要纪念他们,

他们作了斗争的牺牲!

…………

全诗竟然一字不差!

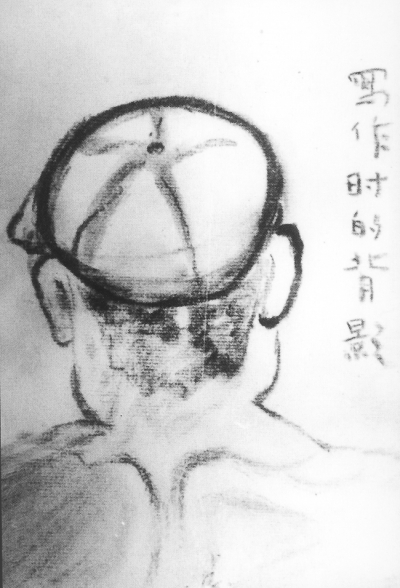

《(萧军)写作时的背影》(速写)萧红作

往事

1931年的“九一八”事变,惊怒了中华民族!一切不愿做奴隶、不愿被日本帝国主义奴役的人民开始奋起反抗,而“东北抗日义勇军”最先扛起大旗。

当年,时任少尉军官的萧军将自己所能掌控的人员组织好,秘密与吉林舒兰的部队联系约定,找一个合适的时机“揭竿而起”。然而,去哈尔滨与冯占海将军联络的人员还没有返回,他们这一部已经被“反水”的叛军出卖。

隆冬之时,萧军的一行人马被逐出了营地。他只好潜入哈尔滨,化名“三郎”鬻文为生。

而当萧军把被困“东兴顺旅馆”的女青年张迺莹拯救出来以后,他们很快就融入了哈尔滨爱国青年反满抗日的活动中。他们组织“维纳斯画会”,成立“星星剧团”,参加“牵牛坊”的各种聚会。

在这些心志相投的朋友中,各怀抱负,更有不便公开身份的中共地下党员,只是彼此心照不宣而已。张迺莹与萧军生活在一起,心灵上得到了安慰,常常以“悄吟”的名字发表一些文章。

1933年秋,“三郎”与“悄吟”的合集——《跋涉》在朋友们的资助下出版,为北方文坛拨出了一道希望的亮光。然而,敌人也已嗅到《跋涉》中时隐时现的反满抗日的味道,“三郎”“悄吟”的名字旋即被列入“黑名单”。后来,“萧军”和“萧红”替代了原来的“三郎”和“悄吟”,这一对夫妻作家也成为文坛上让人羡慕的“双子星座”。

萧红曾在散文集《商市街》中,把她和萧军当年在哈尔滨那段艰难生活做过细致入微的描述,书中的“郎华”即萧军。她在《生人》这一章节中,讲述了一件事,文字简洁生动,区区十数行,向读者揭示了一个天大的秘密。

开篇第一句便是——

“来了一个稀奇的客人。”

说起来,这应该是“二萧”刚刚有了自己的“家”之后不常有的事。正是准备吃晚饭的时候,萧红一边煎着饼,一边跑到屋里去听他们的谈话。以至于她竟忘了自己是在准备饭,饼煎得糊了半块,竟烧起来,冒着烟……

这一节的最后,萧红写道——

“他们的谈话没有谈完,于是餐具我也不能去洗,就呆站在门边不动……这全是些很沉痛的谈话!有时也夹着笑声,那个人是从盘石人民革命军里来的。我只记住他是很红的脸。”

这位有一张“很红的脸”的汉子,是北满地下党与盘石人民革命军的秘密联络员,叫傅天飞,他要把那些可敬可爱的人和可歌可泣的事,专讲给萧军听。

一连几天,萧军的脑海里始终回旋着一个个战士的身影,一幕幕战斗的场面,一张张不同的面孔。他在院子里来回地踱步。

萧红写道——

“郎华又跑出去,我不知道他跑出去做什么,说不出怀着怎样的心情在等他回来。”

萧红生病了。

几天来,门前又出现了许多鬼祟陌生的影子。萧军在警局工作的朋友又催促他们赶紧走。

萧军把萧红送到了一位朋友乡下的家里去养病,萧红被病痛和焦急煎熬着——

“一个星期过去了,我还不能从床上坐起来。到了第九天,郎华从外面举着鲜花回来,插在瓶子里,摆在桌上……”

在这离别的十三天里,除了要筹措“外逃”所应准备的一切之外,一部气势恢宏、紧张惨烈的东北人民奋起抗击日本侵略者的画图业已完成构思。

为了不引起“狗”们的注意,萧军决定把书名定名《八月的乡村》,用“田军”署名,告慰那些失去了土地和天空的淳朴农民,永远不忘自己曾是一名军人和所应有的社会职责。

傅天飞的形象必须有!干脆就叫他“小红脸儿”——这是一支并不庞大但举着红旗,唱着《国际歌》的人民革命军,要让一种积极向上的民族精神在队伍的每一位成员身上得到体现和升华,要把陈柱司令、铁鹰队长、萧明、李三弟、李七嫂、刘大个子、崔长胜、唐老疙瘩、安娜、小梁兴、孙家三兄弟……以至于日本兵松原、地主王三东家的原型找准,让人物形象在具体的事件中鲜活地展示出来。

临行前,画家金剑啸还特意为萧军画了一幅油画肖像,“作为一点儿兄弟的纪念吧!”金剑啸说。

而这位有才华的艺术家,却在两年后被日本强盗杀害,牺牲于西满龙沙。年仅26岁的共产党员啊!那幅油画像便成为“永恒的纪念”。

1934年6月上旬刚过,萧军化名刘毓竹带着萧红登上一条从大连开往青岛的日本邮船——“大连丸”。

即将上船时,一群凶神恶煞般的日本水上侦缉队员突然拦住他们。

“姓什么?叫什么?什么职业?和那个女人什么关系?”他们指着已经登上甲板的萧红不喘气地询问着,接着又问:“到青岛去干什么?投奔谁?住哪个区哪条街门牌是多少?做什么营生的?你的证件!……”

萧军看萧红上了船,轻轻地舒了一口气。他把提箱放在地上,摸出没有任何破绽的“证件”递了过去,按事先早已备好的说辞,一一对答。

一个歪扣着帽子、腰里别着枪的家伙,两眼直勾勾地盯着萧军。另外几个人已经打开了提箱,胡乱地抖落着衣物,每一张纸片都要冲着阳光照上一阵,就这样翻来覆去、又拍又敲地查了好半天。

“怎么看你这双眼睛都不像是个‘良民’。”他们不甘心,围着萧军总想要查出点儿什么。此时,萧军把挎在臂弯里的风衣狠狠地往地上一摔,索性从口袋里掏出一个苹果,大口吃了起来。

“呜——”开船的汽笛声响彻了码头,特务们一无所获,只能眼睁睁地看着萧军从容地从地上拾起风衣,掸了掸上面的土,提箱子上船。

“大连丸”开始启动了。

就在萧军和特务们周旋时,惊魂未定的萧红,急得脸煞白,趁人不备,把一个茶叶筒顺着船舷轻轻地丢到了海里。整理行装时,她亲眼看见萧军把刚刚完成的《八月的乡村》草稿藏在这茶叶筒里,而且那提箱的夹层里还装了不少他搜集的日本人残害满洲人民的图片和资料。

“沏杯茶喝喝吧。”萧军平静地对萧红说,他觉得有些口渴。

“茶?茶叶筒都被我丢掉了呢!你不是把……”萧红尽量地压低着声音,生怕萧军冒失。

“唉,可惜了我一筒好茶呀!扔它干什么……稿子早就放我风衣的兜里了。”

“你!你可……”萧红瞪了萧军一眼,不再说话,她又气恼又心疼。

期冀

端午节的前一天,萧军和萧红踏上了“祖国”的土地。在青岛,他们见到了和满洲一样的情景,一样的盈街乞丐,一样的满目疮痍。

在青岛观象一路一号那座石头砌的小楼上,萧军除了编辑《晨报》副刊之外,把全部精力投入到《八月的乡村》的创作当中去。当写到唐老疙瘩的“死”时,他可真犯了难。

萧军不忍让这个单纯、善良、情窦初开的青年人,在血腥的战争场面里死去,更不想让这个犯了队伍纪律的战士被处决于自己人的枪下。他不停地在屋子里踱步。

萧红停下了手中的笔,她也正为写《生死场》的某些情节而纠结着。“到海边去走走吧!”牵着萧军的手,她建议道。

青岛的荒岛书店是萧军常常光顾的地方,而书店经理孙乐文早已成为他的好友。一次闲谈中,偶然提到写作题材的问题,孙乐文建议萧军不妨请教鲁迅先生——孙乐文曾在上海内山书店见过他。

“我怎么同他联络呢?上海那么大。”萧军有点茫然。

“写信。你把信寄到上海内山书店,写上‘周豫才先生’收。听说那书店的内山老板跟鲁迅先生可是至交呐!”孙乐文点拨着萧军。

《生死场》写完了,也抄好了;《八月的乡村》还在继续创作中。他们不确切小说所取题材,以及要表现的主题是否与当前革命文学运动的主流合拍?怀着忐忑的心情,萧军从青岛给鲁迅寄出了第一封信。

信是寄出去了,但萧军和萧红在精神上还是做好了充分准备:一是不一定能得到复信;二是即便复信恐怕也得有一个相当长的时间。因此,只是作为一种希望,一种“遥远的希望”希望着。

《鲁迅日记》1934年10月9日载: “得萧军信,即复。”

10月19日,一个喜出望外的日子。这一天,萧军从荒岛书店取回了鲁迅从上海写给他的第一封复信。

萧军先生:

给我的信是收到的。徐玉诺的名字我很熟,但好像没有见过他,因为他是做诗的,我却不留心诗,所以未必会见面。现在久不见他的作品,不知道哪里去了?来信的两个问题的答复——

一、 不必问现在要什么,只要问自己能做什么。现在需要的是斗争的文学,如果作者是一个斗争者,那么,无论他写什么,写出来的东西一定是斗争的。就是写咖啡跳舞场吧,少爷们和革命者的作品,也决不会一样。

二、 我可以看一看的,但恐怕没工夫和本领来批评。稿可寄“上海北四川路底内山书店转周豫才收”,最好是挂号,以免遗失。

我的那一本《野草》,技术并不算坏,但心情太颓唐了,因为那是我碰了许多钉子之后写出来的。我希望你脱离这种颓唐心情的影响。

专此布复,即颂时绥

迅上

十月九夜

难以克制的激动和快乐!

萧军把这信和朋友们读了又读,和萧红一起读了又读。一个人的时候,只要抽出时间,不论日间或深夜,不论海滨或山头,也总是读了又读。他几次是噙着泪水读的,仿佛面对先生本人。

10月22日,《八月的乡村》结稿。萧军极度兴奋,与萧红在海滨留下了一张两人的合影——对着镜头,萧红微微含笑;萧军侧身坐着,望着远处若有所思。

谁知形势突变。党内出现了叛徒,青岛市委遭到极大破坏,萧军好友舒群及其妻一家在中秋节那天全部被抓。

一天晚上,中共地下党员孙乐文把萧军约到了栈桥东端大亭子的一处阴影里,交给他四十元钱:“我明天就要转移了,家里、书店里全不可能住下去了,你们也赶快走。这是路费。”

满洲自然是回不去了,青岛这边又出了这样的事,能到哪儿去呢?上海,只能去上海!那里是革命文化的中心,那里有鲁迅先生——哪怕只见上一面。

接到鲁迅的复信,萧军把《生死场》的抄稿连同一本《跋涉》,以及他与萧红在哈尔滨的一张合影——萧红留着齐眉的刘海儿,辫梢上扎着蝴蝶结;萧军身着高加索式绣花亚麻衫、腰间潇洒地系了一根带穗的丝绦带;两个人都抿着嘴,透出一股子严峻和英气——寄给了先生。

现在得赶紧再给先生去一封急信,告知这边情况,他们马上要离开青岛去上海,千万不要再来信了。

到了上海,他们租下一个便宜的亭子间,采买了一些生活必备品,原先身上的四十元钱已所剩无几。

他们想即刻见到鲁迅先生的心情愈加强烈。萧军给鲁迅写信,告诉了他们在上海的住址。

对于“面见”的事,鲁迅只是回信说,“你们如在上海日子多,我想我们还是有看见的机会的”。

其实,当时的鲁迅正在对这一对热诚的青年做着一番“侧面了解”——是否有什么背景或党派关系。无根据的“相信”是危险的。鲁迅告诫他们:“上海有一批‘文学家’,阴险得很,非小心不可。”

后来,鲁迅专门委托叶紫做萧军、萧红的向导;再后来,三个人经鲁迅批准,组成“奴隶社”,出版了“奴隶丛书”。鲁迅分别为叶紫的《丰收》、萧军的《八月的乡村》和萧红的《生死场》写了序言,予以肯定。

终于盼到要和先生见面的日子了!鲁迅约他们去内山书店见面。

11月30日的午后,按照鲁迅指定的日期和时间,他们到达了内山书店。只见老板正用日语在和鲁迅谈着什么,而鲁迅一眼就认出了他们,先生见过他们的照片,而且他们的打扮和上海人不一样。

“我们就走吧。”鲁迅说了一声,走到内室把桌上的信件、书物一类的东西迅速包进一方紫底白花的日式包袱皮里,挟在腋下走了出来,并没有再跟谁打招呼。

鲁迅走在前面,他们保持了一定的距离默默地跟在后面。

鲁迅走起路来很快。

凝视着那瘦削而直直的黑色背影,眼泪已经浮上了萧军的眼眶——他下决心要终生保护这位亿万中国青年的伟大导师!

第一次会面的地方,似乎是一家俄国人开的咖啡馆。过了一会儿,许广平带着海婴也来了。萧军把抄好的《八月的乡村》的稿子交给了许先生。

临别时,鲁迅把一个信封放在了桌上,指着说:“这是你们所需要的。”

萧军知道那是他信中所提到向先生借用的二十元钱。体谅到两个年轻人还没有回去的路费,鲁迅又从衣袋里掏出了一大把零钱。

这第一次的见面使萧军和萧红感受到了一种从没有过的温暖。

先生又来信了,约他们赴“梁园豫菜馆”,而且“另外还有几个朋友,都可以随便谈天的”。

这次宴会是鲁迅特意安排的。请客的目的和意义很明确:就是为萧军、萧红这一对初闯上海滩的年轻人,介绍几位可靠的左翼作家朋友,使大家有所来往,对他二人在各方面有所照顾,不要因为人地生疏而产生孤独寂寞感。

1935年3月28日夜,鲁迅把《八月的乡村》读完后,为这部作品写下序言。

一句爱伦堡论法国上流社会文学家的话——“一方面是庄严的工作;另一方面却是荒淫与无耻。”在这篇序言中居然出现了三次。

鲁迅写道——

“见过几种论述关于东三省被占的事情的小说,这《八月的乡村》,即是很好的一部。”

序言所说真可谓“要言不烦,曲尽其妙”。

在鲁迅写给他们的五十多封通信中,自始至终充满着无限的关爱和推心置腹的忠告——

“上海的文学家们,也很有些可怕的,他们会因一点小利,要别人的性命。但自然是无聊的、并不可怕的居多。但却讨厌得很!恰如虱子跳蚤一样,常常会暗中咬你几个疙瘩,虽然不算大事,你总得搔一下了,这种人还是不和他们认识得好。”

“敌人是不足惧的,最可怕的是自己营垒里的蛀虫,许多事都败在他们手里。”

“敌人不足惧,最令人寒心而且灰心的,是友军中的从背后来的暗箭;受伤之后同一营垒中的快意的笑脸。因此倘受了伤,就得躲入深林,自己舐干、扎好,给谁也不知道。我以为这境遇,是可怕的。”

“可怕的境遇”到底还是出现了。

《八月的乡村》的发表振奋了民族精神,又得到了鲁迅的首肯。于是,各类小报乘机造谣,说什么作者系从苏俄归来,持有卢布,而此书又为鲁迅斥资出版。

一篇发表在《大晚报》上署名狄克的文章《我们要执行自我批判》,把矛头直指鲁迅。

而鲁迅在《三月的租界》中的反击一针见血:“如果在还有‘我们’和‘他们’的文坛上,一味自责以显其‘正确’或公平,那其实是在向‘他们’献媚或替‘他们’缴械。”

后来直至“文革”结束后,清算“四人帮”罪行时,大家才弄清那个“狄克”是张春桥的化名。

从1935年7月的初版至今,《八月的乡村》到底有过多少种版本,已经无从知晓。上海容光书局1938年1月标明的第九版,应当是第九次印刷。后来,“作家书屋”印有不同版本,作为“北方文丛”有过极力推介。萧军主持“鲁迅文化出版社”也出过单行本。

1954年,人民文学出版社第一次出版印刷《八月的乡村》,萧军在“后记”中曾作过详细说明:“《八月的乡村》今天终于在解放了的、人民的新中国国家出版社再印了,我感到了莫大的欢欣!”而偏偏就在这一版本中,鲁迅的序言被去掉了。

1978年,香港版的《八月的乡村》是以人民文学出版社的版本“翻印”的,不但恢复了鲁迅的序言,而且更是把《三月的租界》添加在小说文本之前,以便使读者能进一步了解中国文坛的过去,这倒算是一个“创举”。

1980年之后的新时期以来,人民文学出版社依照这个版本多次重新设计封面印刷出版《八月的乡村》。10年前,正值纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利六十周年之际,该社曾推出一套十一册的“丛书”,《八月的乡村》位列其中。

(本文署名“秦晋”为萧军女儿萧耘与女婿王建中共用笔名 图片除署名外均为资料图片)

编辑:邢贺扬

关键词:萧军 秦晋 《八月的乡村》 长篇小说 义勇军文化

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅