首页>人物·生活>秀·风采秀·风采

白淑湘:旋转的舞鞋

“向前进,向前进,战士责任重,妇女冤仇深……”年近八旬的白淑湘坐在天桥剧场的观众席上,目光透过镜片望向舞台,仿佛穿越五十多年的岁月屏障,满眼都是自己青春时的光与影。

白淑湘

“再来一次,再来一次”

还没走进位于北京南城的太平街三号院,耳边仿佛就已响起“向前进,向前进”的音乐,脑海中则是女兵“飒爽英姿五尺枪”的优雅仪态。古朴的苏式建筑上浮着六个鎏金大字——中央芭蕾舞团,宣告着这里的与众不同。

两扇铁门分开两个世界。铁门外是北京南城喧嚣的车水马龙。从这里往东1000米,就是老北京最热闹的地界——天桥。

铁门内则悄无声息。推开大楼的玻璃门,你可以听见鞋尖儿摩擦地板的声响,学员均匀的呼吸声,与外面的喧闹相比,这里仿佛是另外一个世界。

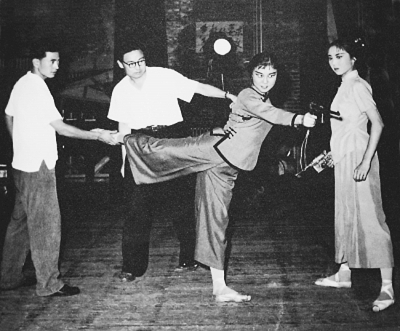

白淑湘(中)正在排练《红色娘子军》。

时光回转到1958年的那个夏日,天蒙蒙亮,北京舞蹈学校(中央芭蕾舞团实验芭蕾舞团前身)五年级的学员白淑湘就来到了教室。虽然已经接受了四年的专业培训,打下了扎实的舞蹈根基,但是面对苏联专家的严苛要求,她和同学们不得不从头学起。

白淑湘和同学们做完了压腰、压腿等基本功,苏联著名芭蕾舞编导彼得·古雪夫才手指夹着香烟款步走进教室。坐定后,他用烟头点燃一支熏香,插在桌上。

白淑湘开始“拿大顶”,就像戏班里练得那样。熏香在空气中弥散、上升。汗水沿着她的身体往下汇流、滴落。只有待香燃尽,白淑湘才能恢复正常的站姿。渗入地板的汗水和融入空气的香气,记录了这里发生的一切。

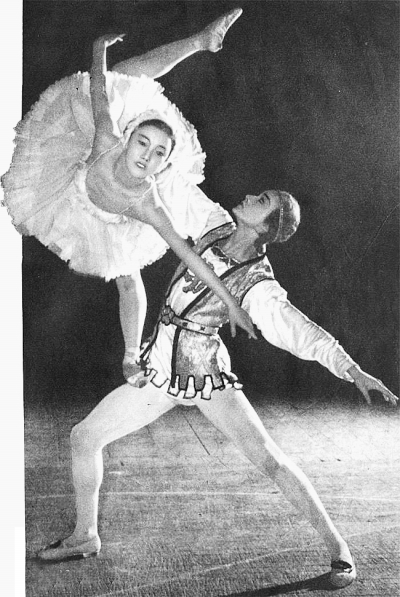

《天鹅湖》剧照,白天鹅奥杰塔(白淑湘饰)与王子(刘庆棠饰)的双人舞。

从二月的严冬到六月的酷暑,整整四个月时间,为了排演世界经典芭蕾舞剧《天鹅湖》,古雪夫带领他的中国学生们加班加点进行排练。“再来一次,再来一次。”每当累到极致,外国专家的这句话,总会让白淑湘重新鼓足干劲。

“排练时每个动作都熟透了,上台才不会出错。”这是古雪夫经常说的话。《天鹅湖》一共有四幕,要演两个多小时,没有足够的体力是不行的。

那时候,赶上了“除四害”和“打扫卫生”的活动。“除四害”,就要上房檐去抓老鼠;“打扫卫生”,就要上窗台去擦玻璃。有一天早上,古雪夫看到白淑湘在窗台上擦玻璃,马上就急了,找到学校领导问:“你们要培养的是擦玻璃的白淑湘,还是演白天鹅的白淑湘?”

《红色娘子军》老中青三代的五位琼花的扮演者齐聚一堂(左起):白淑湘、李宁、张剑、冯英、薛菁华。CFP

在剧里,白淑湘一人分饰白天鹅、黑天鹅两角。她把黑天鹅比喻为京剧中的刀马旦,把白天鹅比喻为青衣。黑天鹅妖艳、妩媚,气质上有诱惑力,因此要练力度、耐力;而白天鹅奥杰塔则是截然不同的轻柔与美,展示一种抒情的、柔和的内在功夫。

“我之前连《天鹅湖》的电影都没看过,但是那时候也不懂害怕,就凭着一股冲劲。”白淑湘说,她和其他小天鹅日夜苦练,白袜子变成红袜子,脚和鞋粘连在了一起,她就到食堂拿一个生鸡蛋,用鸡蛋膜贴在伤口上,晾着睡一夜,第二天继续练。

脚尖磨破了,一层层结痂,最后形成厚厚的茧。脚趾甲脱落,新趾甲盖由软到硬,慢慢向前生长,再脱落……从疼痛难忍,到麻木不仁。“那是只有芭蕾舞演员才能明白的滋味。”白淑湘说。

在长期高强度的训练下,白淑湘的二拇脚趾发生骨裂。《天鹅湖》第三幕,有一个黑天鹅单腿原地连续旋转32圈的动作,白淑湘上课练,下来也练,为了保持技术的完整,一次要练70多圈。因为容易转偏,她就用椅子围成一个圈,在里面转。

她把脚练坏了,半脚尖立不起来。有一段时间,白淑湘下午去积水潭医院打封闭,晚上回来再接着排练。

到了正式演出的这一天,下午在天桥剧场彩排,演员们中午便来了,她们把小白纱裙缝好,放在一边,躺在后台的毯子上休息。1.2元的票价,几乎是当时普通家庭一个星期的菜钱。即便如此,还是有很多人彻夜排队,就是为了亲眼见证中国版《天鹅湖》的诞生。

晚上7点,演出准时开始。出场前,白淑湘对自己说:“不要想我是白淑湘,我要去演白天鹅,就想我是白天鹅。”当然,她也担心舞蹈技术是否过关,脚尖千万别滑了,别摔了……

大幕拉开,乐声响起,白淑湘忘记了紧张,倾尽全部情感,演出了新中国第一只白天鹅奥杰塔。

掌声雷动,大幕拉起又打开,一只只美丽的天鹅在台上谢幕。台下,周恩来、陈毅等中央领导以及苏联专家和观众为演员们拍手叫好。

这一天是1958年6月30日,这一年白淑湘19岁。

“在我童年的记忆中,我曾梦想着很多种登上舞台的方式,穿着美丽的服装站在舞台上表演,在我看来是件特别美妙的事。”白淑湘实现了自己童年的梦。

白淑湘的父亲是国民政府的一名军官。她从小就和姐姐随父亲工作调动而四处转学。小姐妹的文艺细胞比别人多一些,因为是从北方来到南方,普通话比当地人讲得好,白淑湘的语言天分很早就被激发出来。她还记得,小学时曾和姐姐一起参加朗诵比赛,她讲了牛顿的故事,还得了第一名。

在沈阳读书时,白淑湘经常去东北人民剧院观看演出。当少年儿童剧团的小朋友们系着红领巾、穿着统一的演出服、迈着整齐的步伐走进剧场时,白淑湘被迷住了,“太美了,这样的生活会给我一种荣誉感。”她情不自禁地想成为其中一员。

白淑湘并不认为自己具备很好的先天条件,无论是身材还是形象,她都不是老师眼中的重点培养对象。但是她肯吃苦,“练功的过程,就是一个又一个挑战身体极限的过程,长期坚持下来,身体就会发生惊人的变化。这种每天通过努力去接近目标的生活很让人着迷。”

1952年,白淑湘如愿进入东北人民剧院学员班,一边上课,一边参加各种演出,“很累,却很充实”,在这里,她找到了实现梦想的途径。

白淑湘塑造的第一个舞台形象是一只纯洁可爱的小白兔。

1953年,白淑湘作为剧院年龄最小的演员,跟随贺龙将军赴朝鲜参加慰问中国人民志愿军和朝鲜人民军的演出,纯洁可爱的“小白兔”给战士们留下了深刻的印象。“在战地演出,雪地就是舞台,夜空就是背景,一盏煤油灯就是灯光。战士们真诚的笑脸在我心里打下深深的烙印。多年以后,我才明白一个道理,艺术并不一定都是阳春白雪。而一个艺术家也并不是只有站在聚光灯下才能体现自身的价值。”

因为有着丰富的表演经验和专业素养,14岁的白淑湘被招进了新成立的北京舞蹈学校,从此与芭蕾舞结缘。

“向前进,向前进”

从20世纪50年代末到1964年,白淑湘经历了中国芭蕾舞事业的黄金阶段。从《天鹅湖》之后,中国开始大量排演经典芭蕾舞剧目,而她也在近十部古典芭蕾舞剧目中担任了主要角色。全国青年委员,全国劳动模范等荣誉称号接踵而至,当时的国家领导人几乎都看过她的演出。

1964年,文艺界创作了很多现实主义作品,京剧等各个剧种都有新剧目,《红灯记》那时候也融入了交响音乐。

芭蕾舞自然也不能落后。

“娘子军穿上脚尖鞋,站起来拿着枪刀,这可真是太有意思了。题材也很好,琼花从奴隶到战士,再到指挥员,继续革命。”对白淑湘来说,当时中国芭蕾舞中最成功、影响最大的就是《红色娘子军》,它堪称芭蕾中国化的标志。

而这部代表中国芭蕾舞最高水平的艺术作品,它的诞生却并非易事。

1963年11月,周恩来在观看北京舞蹈学校实验芭蕾舞团演出的芭蕾舞剧《巴黎圣母院》之后,对编导蒋祖慧(丁玲女儿)等人说:这几年你们演了不少外国名剧,学到了不少东西,但也不能老是跳王子、仙女什么的,外国真正好的舞剧也不多,排完了怎么办呢?你们能不能在这个基础上搞点革命化、大众化的作品?当然,芭蕾舞是一种外来的艺术形式,一开始就完全民族化存在困难,你们能不能先在题材上革命化,然后再过渡到民族化,先编一个外国革命题材的芭蕾舞剧,比如反映巴黎公社、十月革命的故事?

林默涵对周恩来有关芭蕾舞创作的设想非常重视。1963年12月,他邀请当时的中央歌剧舞剧院院长赵沨、北京舞蹈学校校长陈锦清以及中央音乐学院和舞蹈家协会、芭蕾舞团的专家们在北京开了一个创作会议。他在传达了周恩来的意见后,提出自己的设想:我们不熟悉外国的生活,不如大胆一点,创作一个中国现代生活题材的剧目。

林默涵的一席话,给了编导们莫大的启迪,大家七嘴八舌议论开了。讨论中,林默涵建议:改编《达吉和她的父亲》,这个本子我看不错,故事很感人,反映了民族团结,而少数民族舞蹈丰富,服装也好看。芭蕾舞团编导李承祥发言时说:这个题材固然不错,但服装上或长裙或短袖,芭蕾舞恐怕不好表演。我和蒋祖慧、王锡贤几个编导正在考虑改编《红色娘子军》,已有一个初步构思。

林默涵一脸兴奋:那好呀!娘子军的故事片,反应很好,家喻户晓。影片主题歌也很动听,我看可以考虑。

大家纷纷表示赞同。林默涵当即拍板:将电影《红色娘子军》改编成芭蕾舞剧搬上舞台。

作为当时中国最知名的芭蕾舞演员,白淑湘自然入选舞剧的主要阵容。1964年2月,为了更加深入刻画红色娘子军的形象,创作组一行十人从北京到海南岛体验生活。

剧组途经广州,还专程拜访了电影剧本的原作者梁信,梁信得知自己的作品即将被改编成芭蕾舞剧,十分高兴,还主动写了一个舞剧大纲供剧组参考。

拜访完梁信,他们到湛江坐船去海口,白淑湘一路上吐得昏天黑地。20世纪60年代的海南还是一个偏僻的小岛,路很不好走。他们乘坐一辆中型吉普车,一路奔波。

“我们住的是战士的营房。早上,跟战士一块站着吃饭,吃完以后就去训练。我手枪打得还不错,经常打出十环。大热天,身上全是汗,就这样练了一个多月。”白淑湘说。

在海南,妇女们不仅挑水种地,而且扛枪负重。看到这些,吴琼花的形象渐渐在白淑湘脑海中定型。这是一个不畏强暴、吃苦耐劳的中国妇女。跳《天鹅湖》身体要软,而《红色娘子军》则截然相反。

1964年4月,舞剧创作组开始正式排演革命现代舞剧《红色娘子军》。在经过两个月的紧张排演后,《红色娘子军》终于成型。然而,在试演时,一位领导认为:“气质不够。满台‘娘子’不见‘军’,手中拿着‘烧火棍’!”

经典芭蕾舞剧从来都是表现王子、公主的,现在要求表现女奴、革命军人,跨度太大,芭蕾舞演员在气质上与女战士的差异的确不小。于是,剧组马上停止了排练,主创和演员立刻前往山西大同“学军”。

立正、稍息、齐步走,射击、投弹、急行军……“这次更累,经常晚上起来打背包夜行军,跑着跑着,东西就掉出来了。”白淑湘说。

除了日常军事化训练与管理外,白淑湘与创作团队还走访了当地许多地方参观学习,了解旧社会受欺压人民的心理,从而更好地揣摩角色心理。

“我们那时候参观万人坑,山西那个煤矿里面,矿主欺压老百姓的很多,忆苦思甜。回来以后,我的感觉就有了。”白淑湘说,那种感觉就不一样了,“做革命人,演革命戏。”

经过这些走访,创作组根据不同体会随时修改剧本,并且在舞蹈动作上也进行了创新,比如,吴琼花与狗腿子老四对打的一节,按旧式的双人舞设计,两个人扶来扶去,根本不像压迫者与反抗者的关系。后来,他们借鉴了中国戏剧和武术的程式,加强了对抗性的动作。

在山西的一个月,整个团队有了新的认识,为了不耽误进度,白淑湘和主创们都是一边参与训练,一边对剧本进行修改,反复排练。离开时,为了表示感谢,他们还为战士们表演了《天鹅湖》第二幕,受到热烈欢迎。

芭蕾舞在中国观众心里一直是舶来品,而《红色娘子军》却以芭蕾舞剧的形式展现了中国革命的盛大场景,一上演旋即引起巨大轰动。

当时出现了很多文章,说《红色娘子军》是革命的文艺,将中国民间舞蹈与西方芭蕾这两类风格大相径庭的舞蹈完美融为一体,成功地塑造出苦大仇深、性格顽强、泼辣勇敢的琼花形象。

这是中国芭蕾舞的突破。而首演的成功,也将白淑湘的艺术生涯推向了新的高度。

“芭蕾舞就是我的孩子”

早在1964年7月底,《红色娘子军》进行第一次钢琴联排时,林默涵就请来一些戏剧家、军队文艺家及部队首长观摩、指导。

9月底,《红色娘子军》在北京天桥剧场彩排,林默涵亲自坐镇,并邀请有关领导前来观看。第一场他请了廖承志、周扬。第二场请了江青。他们一致称赞戏编得好、导得精彩、演得动人。

第三场请了周恩来,总理看时眼眶都湿润了。剧终了,他鼓着掌走上舞台与编导演员们见面,握手祝贺,他说:我的思想比你们保守啦!我原来想,芭蕾舞要马上表现中国的现代生活恐怕有困难,需要过渡一下,先演个外国革命题材的剧目,没想到你们却一步到位,而且演得这样成功!过两天,一位外国元首来我国访问,我看到时就由你们演出招待喽。

周恩来当场拍板,将《红色娘子军》的首场演出放在人民大会堂的小礼堂。

10月8日,毛泽东观看《红色娘子军》后,高兴地对林默涵等人说,这出戏方向是正确的,革命是成功的,艺术上也是好的。

然而,天有不测风云。就在此时,突如其来的罪名被强加到白淑湘的头上,“我由于不是工农兵出身,从1963年起就陆续有些压力,被当作‘白专’批评。我当时不服气,明明在学校里被评为‘又红又专’,是‘五好学生’,为什么一夜之间我就变成‘白专’,连团支书的职务也被撤掉了?”所谓“白专”,指的是只搞专业技术和专职工作,抵触政治活动,不参与政治生活。

1965年,当《红色娘子军》和《东方红》《红灯记》一起成为风靡全国的“三红”时,主演白淑湘的命运却发生了变化。她因为得罪江青,被禁止演出。第二年,“文化大革命”爆发,白淑湘甚至连练功也被禁止了,被揪出来反复批斗。

不幸也接踵而至。1969年,白淑湘因为父亲曾在国民党政府部门工作过而受牵连,被送到昌平小汤山干校劳动。

插秧、割麦、铡草、养猪、养马、挑大粪、挖河泥……白淑湘什么都干,但还不时被拉出去批斗。她自嘲好在练过功,“坐喷气式”时被按着头,弯着腰,一站好几个钟头,她都挺过来了。

有一次挖树坑,有人与白淑湘作对,在前天夜里往她的地头上浇水,土冻得坚石般硬,别人都挖完了,她踩破了鞋子也没挖多少,因此被批判劳动态度不好,收工后接着批斗。监督劳动还不行,又下放到干校四年。

“一天一天地就这么过,靠干活来消耗自己的体力,消耗自己的思维。虽然我被批斗多了,一般也不怕羞了,但到西单一带淘粪还是觉得尴尬,当然也有些怕臭,所以冬天、夏天都戴着口罩。结果,又被批判成是‘放不下资产阶级的臭名’。”

那时的白淑湘依然挚爱着芭蕾舞,却不敢妄想回到舞台,她把化妆箱和芭蕾舞鞋小心翼翼地收藏起来,没想到在一次搜查中成为罪证。“有一次,我干活累了,下意识地抬高了腿,就被批判为‘贼心不死’。我的箱子底留了一对舞鞋,也被说成‘想复辟’。真是黑白颠倒,有的艺术家在那时自杀了,好在我挺了过来。”

1973年,由于各种原因,芭蕾舞团的演员越来越少。一次偶然机会,周恩来提到了白淑湘,这给还在干校改造的她带来了一线曙光。

经过一番周折,1974年,白淑湘终于回到了芭蕾舞团。

10年后,白淑湘回到熟悉的教室,已物是人非。她把手搭上把杆,眼眶瞬间湿润,眼泪吧嗒吧嗒掉在地板上。

10年了,每当白淑湘想做舞蹈动作时,都会警觉地把伸出的手收回来。跳舞,这个曾经几乎占满她全部时间的事,已经成为她不敢想的事情。

10年了,她对芭蕾舞的爱从没有改变。当把手搭在把杆上的那一刻,她就知道,那个白淑湘又回来了。

那一年,白淑湘已经34岁,过了跳芭蕾舞的黄金年龄。身体除了落下多种疾病外,肌肉也变得僵硬,体重严重超标。

一般来说,舞蹈演员一旦脱功一二年,就难以恢复以前的功力,而白淑湘已经离开舞台近10年,每做一个动作都有撕裂的疼痛。但她知道,那个不服输的白淑湘还在,谁也阻挡不了。

第一项任务,就是要在短时间内将体重降下来。她每天刻苦练功,用4把椅子将自己围在中间练旋转,脚不能碰上椅子腿。两个多月下来,终于将体重降到了88斤,并重返舞台。

复出后不久,白淑湘就随团赴美演出了将近两个多月的《红色娘子军》,产生了轰动效应,并引起国外同行研究和探索中国现代芭蕾艺术的兴趣。美国著名舞蹈艺术家玛沙格雷姆观看演出后非常惊讶,认为“中国的芭蕾舞很有张力,红色经典现象值得深思”。

回归芭蕾舞的白淑湘如鱼得水,又主演了《沂蒙颂》《草原儿女》《骄杨》《杜鹃山》等。从此,新中国第一只“白天鹅”重新焕发了艺术魅力,活跃在芭蕾舞台上。

“我42岁学法语,1982年赴法国进修了一年。从里昂到戛纳,从罗浮宫到枫丹白露,我如饥似渴地汲取法兰西艺术的营养。1983年以后,又接触到了丹麦、英国等流派,排演了《仙女们》《堂吉诃德》。”

白淑湘经常强调,她们是开拓、奠基、铺路的一代。“舞台是我的生命。可是,‘文革’造成了一个断档,到1986年冯英、张丹丹这批新人出来才接上我,中间差不多10年没有人,我充当的是一个铺路石的角色。排演《红色娘子军》那时候,我们不计报酬、不计时间、不计辛苦、不计名利,也没有什么劳务费,每人只有7毛5分钱的误餐费,纯粹是集体创作的作品,一直传承到现在,影响激励了很多人。”

1977年,37岁的白淑湘才与先生结婚,因为舞蹈事业,他们一直没有要孩子。有人问她,这样值吗?“好些报道说我50岁那年离开了舞台,其实我一直演到了65岁,才正式离开舞台,但直到现在我也没有退休。我没有孩子,但是看到一拨拨的演员出来了,芭蕾舞事业后继有人,我觉得我值得。芭蕾舞就是我的孩子。”白淑湘说。

从西方古典芭蕾舞剧《天鹅湖》到中国第一部民族芭蕾舞剧《红色娘子军》,白淑湘追随着中国芭蕾舞,走过了从无到有的岁月。

在很多人看来,“红色娘子军”是个名词,是一种精神的象征,而白淑湘则把它当成一个动词。她认为,娘子军的精神就是不断向前、永远奋斗。

(本文图片除署名外均为资料图片)

编辑:邢贺扬

关键词:白淑湘 舞鞋 舞台 舞蹈 芭蕾舞 《天鹅湖》

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅