首页>收藏·鉴宝>一品一鉴一品一鉴

文人家风

家风是社会风气的基础,有良好的家风才有清新的社会风气。

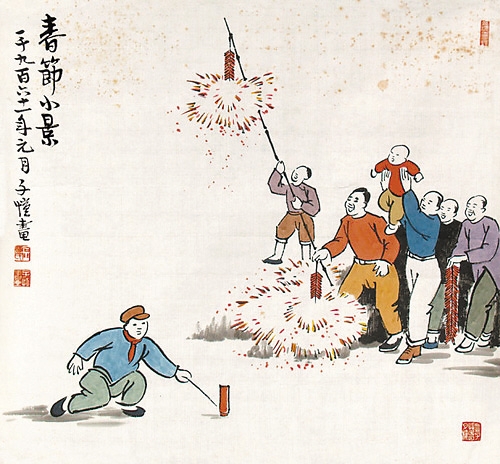

春节期间,是家庭团聚的日子,也是建设良好家风的好机会,我们编辑了一组家风建设的稿件,一起来感受一下文化人的家风。

柳亚子的家风:诚实

2016年第1期《亚子故里》刊载柳光辽口述、傅松杨整理的《话说阿爹之忆和阿爹在一起的日子》,79岁的南京理工大学教授柳光辽娓娓道来,深情回忆跟着外祖父柳亚子一起成长的黄金岁月,六七十年的前尘往事,宛如就发生在昨天,历历在目。

柳教授是柳亚子小女儿柳无垢的儿子。柳无垢曾在一篇文章中回忆少年时期的家庭教育时说,父母亲对子女的管教并不严,从不督促我们做功课,一切都要我们自觉。但是,我们被教以一定的礼貌、规矩,例如,做人最重要的是诚实不说谎。上学要勤,不迟到,不旷课;功课要好,做个好学生。家教的另一个内容是节俭。我们也不准骂人打人,要同情穷人,不得轻视他们等。

柳光辽迄今记忆最深刻的,是1954年与阿爹的一次谈话。柳教授回忆说,这是他跟阿爹唯一一次正儿八经的谈话。当时,柳光辽虚龄18岁,刚刚高中毕业。因为受到魏巍《谁是最可爱的人》的影响,决定应征参军,投考当时在哈尔滨的中国人民解放军军事工程学院,柳亚子那时也已经是68岁的老人了。祖孙二人的谈话是平等的,在柳亚子房间的方桌边展开。柳亚子奉劝外孙多考虑照顾一下体弱多病的母亲,问他是否可以改变主意。但是一心想成为“最可爱的人”里的一员,光辽反倒把母亲托付给了柳亚子。柳亚子当时默然,一句话也没说。四年后,柳亚子病逝。

已近八旬的柳光辽只要回忆起60年前的这一幕,心底总会“掀起一股说不清道不明的浪涌,不能自制的强烈的感情浪涌”。他动情地说,随着岁月流逝,那次谈话的记忆不但没有冲淡,反而不断地加深,不断增添新内涵。柳教授说,这是一次爱的教育,也是一堂人权课。从自身的经历现身说法,柳光辽说柳亚子即使出于对后辈的关爱,也只是提出自己的建议,但是绝不会剥夺孩子们的决定权。而且柳亚子也从来不把子女作为个人私产,给他们套上传宗接代、光宗耀祖的种种枷锁。

在《我的儿童教育观》这篇文章中,柳亚子开宗明义:“我对于儿童教育,是主张自由放任的。”跟随阿爹长大的柳光辽,对这句话体会尤深。众所周知,柳亚子是著名的诗人,南社创始人,旧学造诣深厚。1950年柳光辽读初中,在语文课上听到语文老师讲曹植七步成诗的故事,就动了心思,要用这个法子考考柳亚子。一天晚上吃蟹,柳光辽觉得时候到了,就指定以吃蟹为题,请阿爹仿照曹子建旧例,七步成诗。柳亚子兴致很高,不仅当场交卷,而且成诗二首,超额完成任务。这就是《十月七日夜,戏示光辽两绝句》,后收录在《柳亚子文集·磨剑室诗词集》第1668页。但是,柳亚子却从来没教过柳光辽作诗,更不会督促小孩子背诗,甚至不鼓励光辽在古文上下功夫。柳亚子认为旧体诗讲究平仄,讲究押韵,讲究用典,条条框框太多,束缚思想。柳亚子的书法也有一定的名气,抗战时期就曾经定出鬻书润例,但是对光辽的描红临帖,却连看都不看一眼。

回忆在阿爹身边度过的童年,柳光辽说没有长篇说教,没有过多管束,没有呵责,更没有打骂。即便吃饭的时候洒掉一些饭粒,阿爹也只是用筷子轻轻敲几下饭桌,提醒他捡起饭粒,不要浪费而已。在这样“自由放任”的环境中长大,柳教授也有一点遗憾,他觉得惭愧,就是没能很好地继承柳亚子的旧学家底。(宋庆阳)

章太炎的家风:立身

在民国学术界“章门弟子”的迅速崛起,尤为引人注目,以致后来有学者回忆:民国初年北京的文史界泰斗多出于太炎先生之门;许多教授开口便说“吾师太炎先生”。在过去的二十世纪,“章门弟子”可谓群星璀璨,名家辈出,已成为我国文史学界一道最为亮丽的文化景观。侯外庐先生说:“五四以来,新人与旧人的若干尖端的代表者,同时出现在章氏门下。”章门能出那么多杰出人物,这在我国近代教育史上是十分罕见的,这与他的“立身”家风不无关系。

章太炎先生最重视“立身”教育。正如章念驰先生所言,“(祖父)把立身看成是人生第一要义”“即把做人看成是第一位的”。在《章太炎遗嘱》中,他告诫子女:“若异族入主,务须洁身”,对所获勋章,“纵使国失主权,不可遗弃”,“凡人总以立身为贵,学问尚是其次,不得因富贵而骄矜,因贫困而屈节”,等等。这些虽然是老先生对子女所言,然从某种意义上说,这未尝不是对“章门弟子”的总体要求。

有论者说:“作为群体,章门弟子表现出了三大特色:其一,富有民族责任感,勇于与时偕进,把握时代潮流,努力为国家与社会的进步做出自己的贡献。”这确为事实。每当中华民族发展到大关口时,“章门弟子”所表现出的那种“事不避难、勇于担当、奋勇向前”的凛然正气(我们也可以说是“血性”),令人敬佩。

我的祖父汤炳正先生说,自己不仅“在小学方面受太炎先生的教益,更重要的是他的爱国主义思想和民族感情给我以巨大的影响。十九路军在上海抗日时,太炎先生就曾发电报支持”。立雪章门之前,“我对时事是漠不关心的”。他又说:九一八爆发时,我在北京,“那时的学生爱国运动,虽然蓬蓬勃勃地发展着,而我呢?始终没有参加到他们的行列中去,一直是忙于跑北京图书馆,忙于收集材料写什么《中国语言文字学家杨子云年谱》等等”。而入章门之后,祖父就逐渐对时事有所关心。他与许多章门弟子一样,“有章太炎先生的传统,不肯冷眼旁观时势,国家的前途与民族的命运,始终横于胸中”。

由于重视“立身”的教育,章门才能涌现出那么多既有社会责任感又富有成就的学者。当然,太炎先生指导学生治学,主张独立思考,反对人云亦云,强调实事求是,反对望气而知。这同样是老先生在育才方面所取得巨大成就的一个不容忽视之因素。而这种既有开拓精神又抱严谨态度的优良学风,在中国现代教育史上产生了重大而深远的影响。(汤序波)

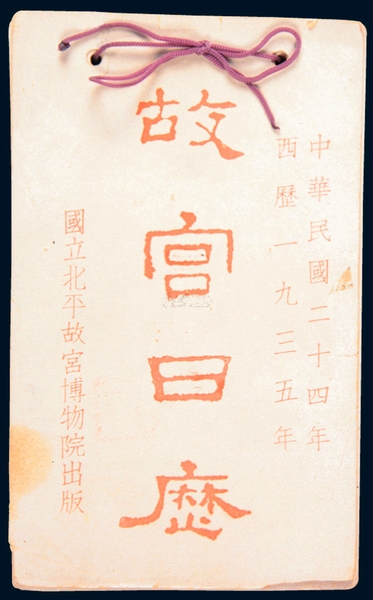

《故宫日历》,1935年版

金兆梓的家风:爱国

说到金兆梓为我国古籍整理出版事业所作的贡献,可以说业界内无人不知,他不但治学严谨,治家也十分严格。1931年九一八事变后,日本帝国主义侵占我国东北。由此,金兆梓便把家风教育的重点放到了“爱国”二字上。教导孩子们多读些宣传文天祥、岳飞、戚继光等爱国将领们的书。经过多年的培养教育,金兆梓付出的心血终于在他的儿子金永祚身上产生了效果。

金兆梓膝下有三女一男,金永祚虽非老大,但作为家中的独子,金兆梓夫妇对他自然宠爱有加。金永祚1942年从西南联大毕业后,考取了国民政府的外交官资格,1948年被派往驻加拿大温伯尼领事馆,担任副领事。

1949年新中国成立,周恩来总理发表声明呼唤海外游子归来:“前国民党反动政府驻外使领馆人员及前国民党反动机关派驻外国的外事机构和办事人员,都应该认清全国解放的光明大道,确定为人民服务的立场,接受中华人民共和国政府的领导,立功自效,以求见谅于人民,实为至要。”在这种形势下,金永祚何去何从?问题尖锐地摆在他面前。

此时,金兆梓比他的儿子还着急。新中国刚刚成立,百废待兴,祖国建设亟须人才。周总理的声明,就是党和国家对海外游子人才的呼唤。金永祚在大学是学习经济学的,正是我国社会主义建设迫切需要的人才。于是金兆梓给儿子写信,讲明新中国成立后的大好形势和光明前景,言明祖国需要之大义,希望他能早日归来报效祖国。

这时,金永祚已受聘于纽约一家由华侨经营的陶瓷厂任厂长,收入可观,生活殷实。一些朋友劝他留下来,还有的朋友劝他去台湾。可是金永祚却义无反顾,坚决听从祖国和父母的召唤,决心回国,一来可以孝敬父母,二来可以报效祖国。可是由于一些复杂原因,始终未能成行。

这期间,金兆梓却坐不住了,担心儿子归国情况有变,于是每个月一封家书,反复叮嘱和劝慰,不可动摇回国决心。真可谓“乡音声声鹃啼血,家书殷殷唤儿归”,可见其舐犊情深。经过几年的周折,终于在1956年10月,金永祚携夫人和孩子们返回了阔别多年的祖国。

对他们一家的归来,10月9日《人民日报》专门为此刊发了消息,表达了党和人民的热烈欢迎。身处上海的金兆梓看到《人民日报》的消息后欣喜若狂,提笔赋诗,长达75行,375字,详细记述了儿子归来的过程,抒发了自己的情怀。这首题为《金兆梓未是稿》的长诗,后来刊发在1956年12月11日的《文汇报》上。(齐浣心)

梁漱溟的家风:宽恕

“有中国最后一位儒家”之称的国学大师梁漱溟,为早期新儒家代表人物,一生坚持道德理想和卓立精神,致力于乡村建设,忧国忧民,这也与其家风密切相关。他为二子起名培宽与培恕,并认为“宽恕是我一生的自勉”,而宽与恕也是其家风的特征。

梁漱溟靠自学成才,正是因为父亲梁济之“宽”。在他小时候学完《三字经》与《百家姓》要读四书五经之际,赶上了变法维新停科举废八股,梁济本不赞成儿童读经,便叫儿子转看中国最早的地理课本《地球韵言》。正是靠着《启蒙画报》《新民丛报》《新小说》的自学,梁漱溟不仅知识充足,更形成了对人生与社会问题的永恒追求与思索。梁漱溟将这一切归功于父亲的宽放态度。受父亲影响,梁漱溟对儿子们也是宽放待之。梁培宽从小到大,梁漱溟都没过问过他的成绩。初一时梁培宽只是中等成绩,有一次地理还差一分及格,补考通知寄来培宽便给梁漱溟看。梁漱溟看过之后一个字没说就还给了儿子。二儿子小学、中学、大学都没有毕业,有时因为搬家,有时只是因为不想上了,梁漱溟也没表示过不满,给儿子自主,是儿子经别人劝说又去上学。这都因为梁漱溟继承了父亲的宽放。认为好的,便明示或暗示鼓励。不同意的,让子女晓得父亲不同意而止,却从不干涉,即使有些关系颇大之事,仍然不加干涉。

“宽”之外,梁家亦以“恕”传家。梁漱溟9岁时自己攒了一小串铜钱,结果不见了。所以到处寻找,并向人询问跟人吵闹。隔了一天,父亲在前院的桃树上看到这串铜钱,知道是儿子自己忘在这里了,他却没有斥责也没喊儿子来看,而是在纸条上以第三人称写了一个故事,云一小儿自己将钱忘在树上结果还到处逢人便问,然后一句话也没说就把纸条给儿子看。梁漱溟看后马上省悟,并且自己心生惭愧。

梁培恕小时候在父亲讨论问题时发表意见,甚至引起继母陈树芬类似“大人说话小孩别插嘴”的批评。梁漱溟并不认为梁培恕说得对,但也不赞同妻子的看法,但又不便说什么,只能对培恕背诵了三段《论语》表示不应限制人的思想自由。

受“宽恕”的家风影响,梁漱溟家族的家庭教育是超前的,梁氏家族之所以取得突出成就,除了得当的家庭教育,更重要的是怎样做人的家风熏染,其家风可激发人的自主性与创造力,即使是孩子也能得到尊重,这也是后人值得思考与借鉴的。(伊岚)

翦伯赞的家风:严谨

翦斯平在《天津政协文史资料》44期中载文《忆我的父亲翦伯赞》中,描述了翦伯赞在家庭教育中经历的严谨家风。

翦伯赞原籍湖南省常德市桃源县陬市镇枫树乡,是中国著名历史学家、社会活动家,著名马克思主义史学家,中国马克思主义历史科学的重要奠基人之一,杰出的教育家。他是兄弟姐妹共6人中的长子,从童年时代开始,他的生活和学习就受其父的严格监督。

翦父名翦奎午,谱名万效,又名逢吉,字奎午。是个秀才,但他自学数学很有成绩,他曾在湖南常德县的湖南省立第三中学连续教数学课30多年,不仅教普通数学,还教代数、三角、平面几何、立体几何、解析几何和微积分,当时,他被誉为湖南3个半数学家中的半个数学家。很多人都认为是一个奇迹,但是他却说没有什么奇怪,只要持之以恒,任何事情都可以取得成绩。他也用这种精神要求翦伯赞。

翦伯赞7岁时,就在其父的指导下学习中国古典文学,到12岁时,他就把《史记》和《资治通鉴》全部圈点读完。当时其父给他选读的版本都是没有标点的,这就给翦父提供了检查翦伯赞阅读情况的条件,如果他把句读断错,必定要受到其父的严厉责备。以后,翦伯赞又读了《诗经》《中庸》《左传》《纲鉴易知录》等许多经史著作。与此同时,其父还经常让他练习写作,并要他学做诗、填词,但在诗词方面要求就没有这么严格了。

翦父是一位旧式的家长,很严厉,脸上很少出现笑容,他的意见,别人很少有商量的余地。翦伯赞开始并不攻读历史,而是学经济。当他在武昌商专毕业以后,其父把他叫回家,要他去教书,而他却有自己的想法,他要走自己的路,这成为他们父子之间一个矛盾。其实,走自己的路,究竟怎么走,翦伯赞自己在当时也还没有一个准确的目标。于是只好先听从其父的意见,在老家常德中学教书。

翦伯赞常说,他的中文基础较好,还得感谢其父对他的严格要求,这对他以后研究中国历史打下了很有利的基础。翦伯赞对这点感受很深,他常对他的学生说:学历史,一是要把中国的古文学学好,否则连资料都看不懂,更谈不到研究。二是要把文章写好,否则你研究中取得的成果,也无法表达出来,因此写作是起码的条件。

正是有翦奎午的严谨家教,才让翦伯赞在儿时就打下了深厚的传统文化基础,使他日后成长为一代历史巨子。(马俊波)

编辑:邢贺扬

关键词:文人家风 家风 柳亚子 章太炎 金兆梓 梁漱溟 翦伯赞

“超级月亮”现身堪培拉

“超级月亮”现身堪培拉 特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲

特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲 保障春运

保障春运 “欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节

“欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节 靓丽海冰

靓丽海冰 春运路上有了“列车医生”

春运路上有了“列车医生” 阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设

阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设 英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅