首页>书画·现场>一点一评一点一评

白石老人对待生活的态度:于人无欠,于己无亏

平常日子平常过

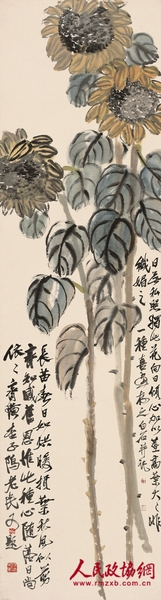

《向日葵》

菜根香处最相思

齐白石一生活得实在,对生活常怀一颗平常心,他从不伪装自己,即便功名大成之后也从不避讳自己的农民出身。他乐于宣扬自己是出生于“糠菜半年粮”的穷苦之家,他说大白菜是“先人三代咬其根”。

61岁时,白石老人为自己在北京的画室取堂号,他没有选文绉绉的词汇,而是将其命名为“甑屋”。甑是古代穷苦人做饭用的一种瓦制炊具。他还对“甑屋”二字做了长长的注释:

余童子时喜写字,祖母尝太息曰:“汝好学,惜生来时走错了人家。俗云:三日风,四日雨,哪见文章锅里煮?明朝无米,吾儿奈何!”及二十余岁时,尝得作画钱买柴米,祖母笑曰:“哪知今日锅里煮吾儿之画也!”匆匆余年今六十一矣,作客京华,卖画自给,常悬画于四壁,因名其屋曰“甑屋”,依然煮画以活余年。痛祖母不能呼吾儿同餐矣!癸亥正月,白石。

几多亲情,几多相思,几多乡愁。情真意切,感人至深。这个匾额同时也首先告之来客:我曾是一个连饭都吃不起的穷孩子。

白石老人从71岁开始断断续续请人整理《自述》,直到88岁终止,后来结集出版。《自述》的开篇就直言自己的身世,毫不掩饰。

“穷人家孩子,能够长大成人,在社会上出头的,真是难若登天。我是穷窝子里生长大的,到老总算有了一点微名。回想这一生经历,千言万语,百感交集……”

齐白石常在画白菜时题上“清白传家”,这已经远远超出了蔬菜的范畴,道出了白石老人的人生态度和信条:清清白白地活,平平淡淡地过,踏踏实实地爱,乐此不疲地做。这就是真实的齐白石。

为了生计,白石老人一生都相当努力,当财富、名誉水到渠成时,他也坦然接受,但他却能始终清醒,不为声明所累。他从来也不相信自己会因为有了钱和有了名气而变得特殊与常人不同,他依然保持着“通身蔬笋气”的本性,过着最实在的生活,在他的心底里最珍视的依然是“菜根香处最相思”。老人晚年曾对弟子娄师白等人说:“我到现在还不敢睡藤眠床,怕平时太舒服了,将来出门走路时会感觉吃苦。这条褥子是我早年五出五归的一肩行李,至今还舍不得丢掉它。”

岁月在变,年代在改,但真情永恒。通过一棵白菜,齐白石为自己,更为激变年代的中国人保留下了一份美好,一份纯真,以及对幸福生活标准的诠释。

世界的“向日葵”

齐白石出生于1864年,他比凡·高晚生了11年,他们两位是属于同一时代的人。

当37岁的凡·高在法国北部的瓦兹河畔饮弹自尽之时,年轻的齐白石正在家乡的韶塘、杏子坞一带收拾起木匠工具,开始了走街串巷的画匠生活。他除了为乡里乡亲画像之外,还经常为主顾家画些帐幔、鞋样之类的东西。凡·高生前贫困潦倒,他在世时仅仅出售过一幅作品———《红色葡萄园》,他的艺术不为世人所识。而此时的齐白石漫漫人生路才刚刚启程,艺术二字对他而言还相当遥远。

很少有人将齐白石与凡·高联系在一起,因为,他们在世界遥远的两端没有任何交集。

对于像白石老人这样的圣手而言,画向日葵这种造型相对规整的植物,实在不是什么难事,所以在技法上没有什么可特别强调的。在内涵上,齐白石也没有像凡·高那样,把向日葵视为感情烈火的写照,看做是生命燃烧的象征,他仅仅是把向日葵看做是普通农作物的一种,即便引申到“知感旧恩唯此种,心随落日尚依依”,也还是局限在向日葵自身的生长习性范围内。这幅画之所以吸引了众人,是因为题材少见。

艺术没有国界,凡·高和齐白石都代表了近代东西方绘画艺术的最高水准,他们观念不同,技法各异,但在艺术上,其实各具千秋不分伯仲。

(作者系央视《百家讲坛·水墨齐白石》主讲人)

编辑:邢贺扬

关键词:白石老人 齐白石 生活 简朴 平常 吕立新

“超级月亮”现身堪培拉

“超级月亮”现身堪培拉 特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲

特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲 保障春运

保障春运 “欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节

“欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节 靓丽海冰

靓丽海冰 春运路上有了“列车医生”

春运路上有了“列车医生” 阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设

阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设 英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅