首页>书画·现场>讯息讯息

纯真的眼睛:艺术中的儿童

天才,在波德莱尔看来,“不过是有意重获的童年”。法国巴黎马蒙丹美术馆正在举办展览“儿童的艺术”,借由大量艺术作品,展现了整整一个世纪的法国画家如何对这一论断做出回应。“我花了四年时间学会如何像拉斐尔一样画画,但我花了一辈子才学会如何像孩子一样画画。”毕加索如是说。

毕加索作品《画家和儿童》(1969)

毕加索作品《画家和儿童》(1969)

皮埃尔·明雅尔(Pierre Mignard)笔下路易十四的7岁女儿的遗像(1682);毕加索后立体主义的《画画的保罗》(1923),描绘了他2岁的儿子在画画;让-弗朗索瓦·米勒笔下的小农民正与自然和谐相处,当父亲在田地里工作时,母亲在家喂养着他们……凡艺术之中出现儿童形象,常常总是试图将那片刻的纯真和快乐化作永恒的画面。

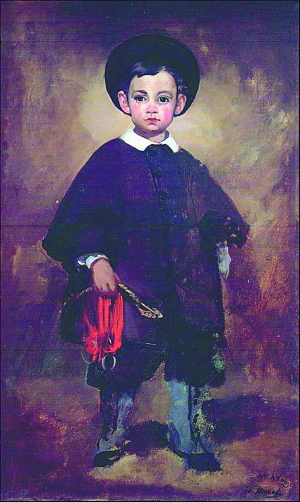

马蒂斯作品《皮埃尔肖像》(1909)

马蒂斯作品《皮埃尔肖像》(1909)

然后,我们看到简单化的现代形式,仿佛是通过儿童的新鲜视角观看到的一样,马蒂斯相信艺术家“必须通过孩童的眼睛观看生活”。一系列艺术家从这个角度进行了尝试。也许你会在现场听到这样的评论,“我四岁的小孩也能画。”

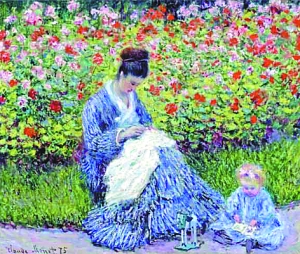

莫奈作品《卡米尔和让在花园》(1873)。

莫奈作品《卡米尔和让在花园》(1873)。

另一方面,这场展览也仿佛是一场社会编年史的呈现,它回应了菲利浦·阿利埃斯(Philippe Ariès)在1960年的著作《儿童的世纪》,这位社会史学家提出“儿童”这个概念也是一种现代的社会建构。

费尔南德·佩雷斯作品《牺牲卖紫罗兰的小贩》

费尔南德·佩雷斯作品《牺牲卖紫罗兰的小贩》

在中世纪,小孩几乎一断奶,就被当作“小大人”看待,他们混入成人中间,穿着与大人相仿的衣服,与其一起劳动、竞争、社交、玩耍。从中世纪末期以来,父母逐渐开始鼓励小孩与成人分离,以儿童及对儿童的保护和教育为中心的新的家庭观发展起来了。将童年时期视为一个最特殊的人生阶段,这个观念自此扎根于现代西方思想之中,并席卷了整个现代世界,成为无可动摇的价值观。

菲利克斯·瓦洛东作品《球》(1899)

菲利克斯·瓦洛东作品《球》(1899)

夏尔丹画作《儿童和陀螺》(L‘Enfant au toton,1738)描绘了穿着成人假发和长袍的苍白男孩做梦般凝视着桌上的陀螺转动,桌子上摆放着鹅毛笔和羊皮纸。在《球》(Le Ballon,1899)中,菲利克斯·瓦洛东(Félix Vallotton)描绘了公园之中无忧无虑的闲暇时刻,孩子戴着草帽,白色的罩衫被风鼓起,踏着黄色的靴子在公园里奔跑。这两幅作品都以艺术之永恒记录下一个稍纵即逝的童年时刻,然而随着时代变迁,关于儿童的形象和期待也大不相同。

马奈作品《儿童肖像》(1861)

马奈作品《儿童肖像》(1861)

夏尔丹之后,1760年代,让-雅克·卢梭的《社会契约论》反映了法国大革命之前的政治思想,但是他在当时社会中更具影响力的一本书,是关于儿童教育的专著《爱弥儿》,卢梭在文中提出要“以崇敬之心把握童年”。据说,卢梭将自己的孩子遗弃在医院中,但他在书中宣扬了母乳喂养。在1796年弗朗索瓦-安德烈·文森特(Francois-André Vincent)的作品《博耶-芳弗雷蒂夫人和儿子》(Madame Boyer-Fonfrède et de son fils)中,我们看到了母性的光辉。

让-弗朗索瓦·米勒作品《女人喂养孩童》

让-弗朗索瓦·米勒作品《女人喂养孩童》

及至19世纪,儿童成为一个拥有特权的年纪。绘画不仅反映了个人情感,也反映了文化观念。17世纪的家庭肖像中,我们常常看到孩子和父母穿着类似的黑白衣装,通常强调的是血缘和权力。到了19世纪,当家庭变得更小,儿童的权利似乎逐渐开始成为一个政治问题。

有趣的是,印象派艺术家——作为艺术中的激进分子——常常描绘的是资产阶级的一派甜美生活画面;以传统方式作画的人却更有揭露社会现实的欲望。费尔南德·佩雷斯(Fernand Pelez)描绘了街头濒死的孩子;与之相对的,莫奈的《卡米尔和让在花园》(Camille au jardin avec Jean et sa bonne)中,艺术家将他的妻子和儿子安置在色彩缤纷的自家花园之中,仿佛可以永远忘却人世的艰辛。莫奈热爱描绘他的妻子,而画中的卡米尔似乎总是愁眉不展。几年之后,陷入经济危机的莫奈一家被迫离开了他们安稳舒适的家园,卡米尔在32岁怀上第二个孩子的时候不幸去世。

1900年以来,在欧洲,婴儿和产妇的死亡率大幅下降。与此同时,孩子在文化上也备受关注。威廉·华兹华斯的诗句写道:“孩子是成人之父。”这一理念源自浪漫主义,在精神分析领域得到了合理化的诠释。而在艺术方面,现代主义对于原始本能的追求也激发人们对儿童创作的关注。

在《皮埃尔肖像》(Portrait de Pierre,1909)中,马蒂斯以寥寥数笔描绘出他的儿子戴着橙色的锥形帽,身穿蓝色条纹衫的形象。这幅像是儿童画一般的作品,是20世纪的肖像画杰作,同时也是一幕心理剧。儿子瞪着眼睛望向父亲。有趣的是,马蒂斯在不久前(1906-1907)同样给自己画过一幅类似的自画像,同样穿着条纹衫。

“我花了四年时间学会如何像拉斐尔一样画画,但我花了一辈子才学会如何像孩子一样画画。”毕加索曾经如是表示。《画家和儿童》(Le Peintre et L‘Enfant)创作于1969年,当时,毕加索87岁。艺术家以孩童般拙稚的笔触,画下了一个小孩和一个老者,后者手持调色盘,前者同样手握画笔。他们就仿佛是画家的双重自画像,展现了集儿童和艺术家于一身的创造力。

编辑:陈佳

关键词:纯真的眼睛 艺术中的儿童

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅