首页>人物·生活>悦·生活悦·生活

赵珩:故人故事里的掌故学意义

编者按

文化学者赵珩的一本小书《故人故事》,日前由中华书局出版。赵珩讲,故人故事也即旧人旧事,书中文字穿越一个世纪,牵扯到中国近百年生活的变迁和掌故学的问题。本文正是从《故人故事》说起,讲述掌故学在中国历史上的发展。

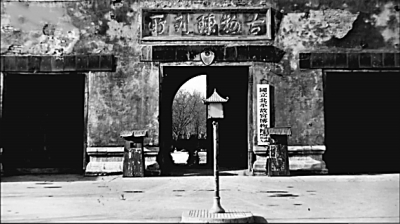

1930年在故宫开放后依然存在“古物陈列所”。图片选自《故人故事》

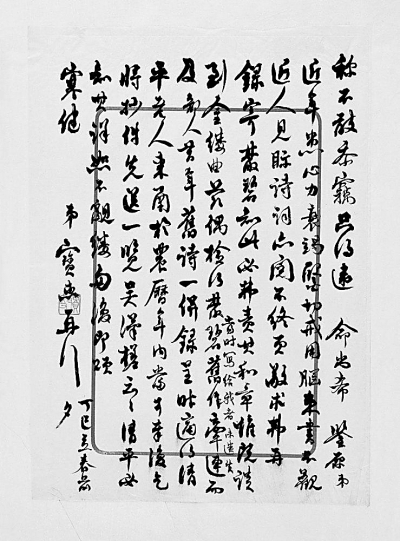

恽宝惠墨迹。图片选自《故人故事》

《故人故事》 赵珩著 中华书局

相对于以笔记为载体的掌故而言,随笔是今天的称谓。在中国文学体裁中,笔记是一种非常特殊的形式,大致可以分为三类:其一是史料笔记,也称作野史,是个人对历史某些片段的记录。其二是读书笔记,是在读书时每有心得,或在多种书的校勘中,随手记下的文字。像著名的清代学者李慈铭的《越缦堂读书记》,就属于读书笔记。其三是社会生活笔记,这一类笔记相对比较多,最贴近生活。

一般而言,正史主要记载一些国家大事,像朝代的更替、政治制度的变革、战争的攻城略地,等等。至于生活琐事、社会生活场景以及市井的变化,正史不会记载太多。所以一般老百姓的社会生活和城市变化,有些完全依靠笔记的记载。比如说,你想要了解北宋的城市生活,可以直观地去看《清明上河图》,当然这属于绘画材料。如果你要研究北宋汴梁,那么最有价值的文字资料就是宋代孟元老所著的笔记《东京梦华录》。从市肆商旅到娱乐活动再到其他方面,《东京梦华录》都非常真实地记载了社会生活的许多内容。到了南宋,社会生活笔记更多了,像周密的《武林旧事》、吴自牧的《梦梁录》以及《西湖老人繁胜录》等等。历朝历代的这些掌故有人物,有事件发生始末,虽然叙述相对简单,但可读性强,可以作为研究当时社会生活的重要参考。

我最近出版的小书《故人故事》,是我兴之所至写下来的一些旧人旧事,多是我亲身经历或辗转闻听。虽谈不上是掌故,但可以就此说开去。

通常,掌故的社会基础来源于社会形态,也来源于意识形态的变迁。我们常说:“有一代人的心史,就有一代人的掌故。”

掌故,最原始的含义是汉代官名,是执掌旧例、旧制的机构。后来的掌故不是这个含义了,而是指关于历史、人物、典章制度的遗闻轶事。至于掌故学,就是研究掌故的题材、种类、特色、价值的学问,也包括掌故本身。掌故一般是有头有尾的事件,听起来很有意思。也有关于人物的,当然不是普通的老百姓,而是大家耳熟能详的政治人物、学术人物、演艺人物,他们本身的轶事,也称之为掌故。有些掌故会有不同的版本,或者由于原来语言文字的记载比较简单,或者因为和别种口碑性的说法不一样,因此也会有较大的差异。

有人说,我没有听说过掌故,但是听说过典故。通常,典故是约定俗成的,有规范意义和具体的词语出处,比如说朝三暮四、刻舟求剑、邯郸学步等等,都是由故事的发生演变成一个典,大家在叙述的时候,以这些典为依照,于是变成了一些成语或者特定事件,后来成为约定俗成的东西。也有从掌故变成典故的,比如常说的“东床快婿”,就来自《世说新语》的一个掌故。一般而言,掌故基本上是遗闻轶事,没有经过史料认定,不免带有主观成分和需要商榷的内容,但是一些耳熟能详的掌故也会逐渐成为典故。掌故无需规范用语,叙述也相对复杂一点,这即是掌故和典故的区别。

有人把掌故类笔记的鼻祖《世说新语》看作小说,而事实上,它是有依据的。《世说新语》的作者南朝刘宋的宗室、临川王刘义庆出身贵族,见闻多,结交广,所编《世说新语》分为28个门类,将前朝和本朝轶事按不同内容归类。因为他很熟悉贵族社会,所以可以认定《世说新语》是有依据的。刘义庆的记载相对来说比较简单,到了南齐萧梁时刘孝标为其作了注,对于原文的注释不仅仅体现在词语上,而且将某一件事情的延伸补充进去。到了近代,又有学者余嘉锡引用大量史料作了笺疏,使《世说新语》在人物、史实方面有了大量增加。因此在掌故类的史书中,《世说新语》完全可以作为重要史料引用。

唐代也留存很多笔记,像《朝野佥载》《大唐新语》《封氏闻见记》《唐摭言》等,都是著名的掌故类笔记。

到了宋代,掌故类笔记更多,有一部很有名的叫《齐东野语》,它的作者是南宋著名的词人周密。其书记载了大量南宋的掌故,内有很多当时的遗闻轶事,内容繁杂,包括名人轶事、社会交往等等。周密还有一部非常重要的《武林旧事》,和它比肩的就是吴自牧的《梦梁录》,记载了临安(今杭州)当时的景况。记载南宋掌故的还有王明清的《挥麈录》,也是真正严格意义上的野史,是史料上的个人补充。

再近一点,有明代沈德符的《万历野获编》。《万历野获编》着眼于本朝,记录从明朝初年到万历末年的事件、人物,是明代史料性的掌故类笔记,与正史的叙述可能有出入,但可以作为旁证和参考。虽然是掌故,它却有很强的史料性,是明代笔记中质量最高的。

谈到近现代的笔记掌故,不得不提的是黄濬(秋岳)的《花随人圣盦摭忆》。黄秋岳才气极高,曾做过梁启超的秘书。从1934年开始,黄秋岳在《中央时事周报》上一段段地写《花随人圣盦摭忆》,全部用文言文,记录他所知的清末民初史料,价值极高,文笔也好,可以说《花随人圣盦摭忆》是近代掌故笔记中史料价值最高的一部。1943年,瞿兑之为之刊行。20世纪70年代,中华书局将其印成竖排繁体字本,16开。陈寅恪曾经说:“《花随人圣盦摭忆》在近来谈清代掌故诸笔记中,实称上品,未可以人废言。”

还有一部掌故类笔记,目前还未面世,我为此做了很多工作,就是郭则沄(啸麓)所编写的《知寒轩谭荟》。郭则沄原来是北京政府的国务院秘书长,也是北京的名士,20世纪30年代沦陷初期,他坚决不就伪职,在北海旁边的团城上面成立了一个古物研究所,召集一些旧时士大夫,每周聚会一次,聊一些掌故,或者交一篇掌故类的笔记,后来编成《知寒轩谭荟》。

1949年以后,没有多少新的掌故类笔记,值得一提的是《春游社琐谈》。这本书由张伯驹编写,虽不是价值很高,但是很难得。

关于掌故学的博兴,民国时期不可不谈,因为这个时期对于掌故学非常重视。民国以后,中国的政治体制和国家体制发生很大变革,使得文化人更加留意前代的见闻,这是掌故学之所以博兴的原因。有人认为掌故不过是野史,其实不然。掌故学是中国学的一门学问。梁启超曾在1898年制定高等教育学科的时候,将人文科学分为两大类,即普通学和专门学,比如说文字学、古典文学、历史学等都是必读的普通学,像敦煌学、音韵学等就是专门学了。掌故学是普通学中的一门,而且是必修课,上大学人文科学不修掌故学,没法毕业。

综上所述,虽然不能把掌故看作信史,但是其有丰富内涵,可以包括个人经历所及,对前代事件和人物史料的汇集,以及对前人掌故的整理研究,甚至还可以包括对同一事件的互相印证,因此意义不凡。(记者刘彬整理)

编辑:邢贺扬

关键词:赵珩 故人故事 旧人旧事 掌故学

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅