首页>书画·现场>讯息讯息

刘开渠自述在巴黎学雕塑的岁月

刘开渠于1928年从上海出发赴法,在法国进入巴黎国立高等美术学院雕塑系学习。刘开渠在叙述旅法经历的文章中说:“我留恋巴黎社会的气氛,那些数不清的大小画廊,总使人能欣赏到一些好的美术作品……法国人民爱真理,热情待人,没有狭隘的种族偏见……我觉得留在那里,对完成我的艺术理想有好处。”

一九二八年八月,我,一个二十四岁的青年从上海登上了法国邮船“Andne Lepont”号。在马赛下船,坐火车到巴黎。已在那里住了多年的李风白先生到车站迎接我们,并分别给每人安顿了住处。我就在去住处的车上,要求他第二天带我去参观卢佛尔美术馆。他说从上海到法国,坐了一个多月的船,休息几天再去游览。我急不可待地第二天就请他带我去看看。在北京时,自己是个穷学生,从未能到祖国各地石窟去看过,对西洋的雕塑也只是在国内当时很少的复制石膏像上见过。现在一下子面对这些伟大的真品,当时的心情,远远超过了刘姥姥进大观园的惊喜。对那些美妙的艺术光彩,就像米开朗琪罗对基拜尔蒂那两扇铜刻门说的一样,觉得只有装在天堂才相称。但我不懂法文,不知那些说明讲的什么。我必须先学好法文,才能进入西方雕塑之门。

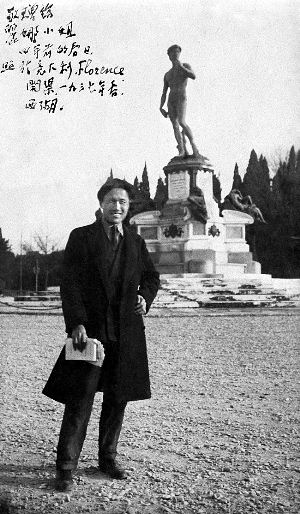

1933年春,刘开渠由巴黎国立美术学院毕业归国前游览意大利,留影于佛罗伦萨

1933年春,刘开渠由巴黎国立美术学院毕业归国前游览意大利,留影于佛罗伦萨

风白替我找好一个补习法文的学校,但因生活费用昂贵,学了几个月,我便去里昂,一个人租住在一位法国老人家里。这样法文可以学得快一些、好一些,费用也省一些,为正式入美术学校创造条件。

一九二九年暑假前,我回到巴黎,准备进入国立巴黎高等美术专门学校,专攻雕塑。

这个学校是教授负责制,只要有教授同意,便可以入学。该校雕塑系共有四个工作室,男女学生分开,一个为女生,三个为男生。每室有一位教授主持。想跟哪位教授学习,就进哪位的工作室。他们都是法国社会上有名的雕塑家,在近代美术馆中都有他们的作品;在巴黎的公园或广场,也有他们做的纪念碑。我在进校前,一边学法文,一边时常到美术馆和广场去看他们的作品。朴舍(Jean Boucher)的作品特别吸引我,我尤其喜爱他做的雨果全身像。我在国内曾经画过一幅《流民图》,出国时就带在身边。我把《流民图》和我画的素描给朴舍教授审阅,请他批准我去他的工作室学习。他看了我的画,认为不错,同意接收我。他在入校单上签了名,我到学校办公室办了手续,从此开始走上了我一直向往的雕塑艺术道路。

朴舍教授是一个很有学问的人,当时声望很高。他博古通今,可以将许多世界著名诗人的代表作,即兴背诵,文艺学的知识也很广博。在雕塑艺术上,他反对学院派,主张自由创造,重视独创和天才的发挥。他在艺术手法上近似罗丹,但他不赞成在造像上缺手缺腿的裁减造型,不像罗丹那样富于浪漫主义的色彩,而更趋近于现实主义。他的作品,以雨果像等为代表作。在巴黎凯旋门上的军事博物馆中,也有他的雕塑。他每逢星期三、六上午九时至十二时来校。来了之后,先看学生的习作,再看每人做的构图稿,即席授课。而后,他为下次的构图出题目,叫学生在下个星期六带来做好的稿子给他看。除了在课堂上,平时是见不到教授的。班内由班长管理,班长由教授指定,负责反映学生的愿望和要求。

在巴黎的头两年,八十元可兑换一千法郎,我每月有八百法郎也就可以了,所以,生活并不困难。后来,中国货币贬值,只能换到五六百法郎,只够我十几天的生活费,我便感到窘迫,除上午按时到校学习外,下午便到校外给一个装修公司画水彩画,挣点钱,弥补生活之不足。此外,同船到法的林铁同志有时也给我一点帮助。

由于在国内已学过七八年的画,使我能比较快地掌握雕塑的立体塑造技术。我的教室习作和每次的构图稿,颇得朴舍教授的称许和勉励。一天,教授忽然问我:“你愿意到我的工作室帮助工作吗?”我真是喜出望外,当即表示:“愿意,非常愿意!”因为,一者他会给我一定的报酬,二者也可以借此机会看看这位负有盛名的雕塑家究竟是怎样工作的,以便学到更多的知识。但我又想,自己也应当做作品,于是又说:“去半天可以吗?”教授同意了,约定一天下午两点到他的工作室去。

他的工作室在达盖尔街,他的住家在另一条街。我想他回家吃饭,再休息一会,一定不会准在两点回来,所以那天两点过后我才到达。到了之后,便在门口恭候他。等了好一阵子,仍不见来。我想一定是他有事不来工作室了,我准备走,等明天再来。但我还是敲了敲门,以便次日见到时说明我去过,还敲了门,但他不在。哪知我轻轻地一敲,他就开门出来了。我不禁感到十分惭愧。我请他原谅,说我错误地认为他两点一定不会来,所以过了两点才来他的门口候他。朴舍先生说,不要紧,进来吧。朴舍教授除了上课外,每天上午八时至十二时,下午二至六时在工作室,常年坚持不懈。他的勤奋是惊人的。他争分夺秒的苦干精神,使我深为感动。我平时是比较用功的,看到比我大得多的朴舍是那样不荒废一点时间,对我的教育非常大。以后我又跟随他工作两年多。一直到现在,虽然事过五十年了,一想起那时的情景,仍如昨日事。至今我依然怀念朴舍教授。

他每星期六下午五时才在工作室外间会客。我们以前偶尔去拜会先生时,只见他的雕塑品均已用湿布包起来,感到很神秘,不知道他的工作过程。我进入他的工作室之后,这种神秘感便渐渐消失了,而随着神秘感的消失,学到的东西也更加多起来。他常常先用泥做一个头像或人的全身像的小稿,让我照着小样加以放大,而后再由他审查和修饰细部。

朴舍每天下午六点走出工作室之后,就到咖啡店,会见一些文艺界的朋友,漫无边际地谈论一切。约七点半再到另一家饭馆进晚餐。晚饭后,再到另一咖啡店饮啤酒并与不期而遇的朋友漫谈艺术和巴黎美术文艺界的情况。天长日久,我也就在这种场合,学到了很多东西,使艺术视野日渐开阔起来,也认识了许多法国知名的雕塑家、文艺家。

我开始学雕塑时,一些学别种学科的中国朋友曾经问我:“你是学雕的还是学塑的?”我说两种都学。

诚然,在中国古代,一般地说,雕像的人不学塑像,做塑像的人同时会画,不学雕。古代古窟中的塑像及壁画,多是由一个人或由一群塑像家一手完成的。巴黎美校的雕塑系,是两种都学。每月前三周做模特儿,后一周临摹古代作品,进行学习塑造;另外还有石刻教室,学生可以去学石刻,有一位教授负责专门指导。

中国传统雕塑的学习,是师傅带徒弟或者一家世代相传技术。师傅做什么,徒弟也跟着做什么,由简单到复杂地照样学着做。跟着师傅一套一套地学,学的套数越多,雕刻得越精,就算学得好;能离开传统旧镐,自出新样的人,就算是更好。这和学传统中国戏曲的方法差不多。西方学习雕塑的方法,先从绘画学起,锻炼写生的本领。在有一定的写生能力后,再学习塑造。这样由平面画到做立体的塑像,就容易些。

雕塑是立体的,不仅每个侧面要做好,而且要把立体的各个侧面都做好,彼此连接成一个整体,结构谨严结实,无论从哪个侧面看,都能感到立体像的完整性。塑像是照着对象实际体积的高低大小面积做成的。雕塑和画在视觉形式上虽是相通的,但它的做成方法和画是完全不一样的。对着实物练习雕塑技术,能使作者获得表现自己所见的物体的本领。以自己的作品或古代作品作模型,用量深浅、长短、厚薄的点线机帮助测量对象,根据点线机的测量,照样在石头上雕刻,就能刻成与模型一样的石像。学刻硬质材料,是很重要的,但最根本的还是学习直接写生的基本功。在技术学习的同时,由教授出题或自己选题,依靠自己的独立思考,去表现主题。这样学习二三年,就可以自己独立进行艺术创作了。

我在国内学过七年画,所以学起雕塑来,比较快,又加上自己是千里迢迢地专门来学习雕塑,所以不仅在教室里比较认真钻研,也非常注意老同学是怎样做的。这个学校不是年级制,学了十年八年的老同学和新来的同学,都在一起学习。这对后学的人,很有好处,许多东西不要老师教,就跟老同学学会了。教学方法是启发式的指导,让每个学生根据自己从对象上所感受到的去做;教授给学生讲历代美术风格变化,但决不教学生模仿前代风格,所以学生都发挥自己的所长。

学校内有陈列馆,许多墙面上,也都挂的是古代各时期的名作复制品。当然学校以外的大小美术馆和无数的展览会。更有许多古今雕塑品,供学生参观。学生尊重老师的教学,但同时也到那些古今作品里去体会前人的艺术。学生的艺术思路比较宽,形成自己的艺术观点也比较快。

我给朴舍做助手,从他在作品上起稿,放大制作,加衣纹道具,直到完成作品,这期间,确实学到了在教室里学不到的东西。

这时的巴黎美术学校,的确是培养人才的好地方。在巴黎美术界有不少的画家、雕刻家,由于他们成名后的艺术风格变化,不赞成巴黎学校的教学。但他们年轻时,大多数都在该校学过,所以还都认为巴黎学校是不可缺少的。

在这些年中,我做了不少的头像。有的是在学校做的,有的是在朴舍工作室里做的,也有的是在自己工作室里做的。这时我的雕塑艺术思想是,认为雕塑艺术是歌颂人类,表现人的聪明才智和刻画人的正气的。雕塑品的形式要稳重如山,简朴深沉,含蓄完美,令观众从上边得到各种启发,体会到人类为万物之灵。在形态上不必要的夸张,手法上不必要的花样,情节故事上不必要的穿插,常使作品不耐久看,不能穿越各时代而为人们所欣赏。我在一些头像上,就是要追求这个理想,追求创作出这样的艺术风格。我想要做到二十余个头像,开个人展览会。我不做那种单纯地为做像而做像,如模拟张三,就要一模一样地像真人张三。我认为这是传真,是立体照相;这在人的生活里也是需要的,它为人留影作纪念,为历史留资料,但不是引导人类创造崇高理想的雕塑艺术的事。

巴黎是西方美术界的中心,不但古今的美术品多,世界各国的美术馆、收藏家也到那里去收购美术品。巴黎的社会、法国的社会也普遍地重视美术,尊重美术家。一个美术家能在巴黎出了名,在整个西方世界也就站住脚了。那些不出名的或青年美术家,都是一边为谋生做点别的工作,一边卖点作品,继续为艺术而前进的。我记得在当时经济衰退的时候,著名的美术家的作品还有买主,而一般的,尤其是不出名的美术家,作品的买主就不多了,生活就困难了。但这时社会上出现了以物换作品,用以帮助美术家的情况,如以吃三个月的牛奶或用两个月的肉类换一张画等。

我留恋巴黎社会的气氛,那些数不清的大小画廊,总使人能欣赏到一些好的美术作品。在蒙巴那斯和蒙马特的咖啡店中,常聚集些美术家,他们在争论着感兴趣的艺术问题。法国人民爱真理,热情待人,没有狭隘的种族偏见,使我觉得如生活在中国家里一样。所以在一个时期中,我觉得留在那里,对完成我的艺术理想有好处。我住了多年的蜂房街工作室,虽然陈旧,但很适用,没有钱付房租,还可以欠着。因为这一处的几十间工作室,是一位青年时期很穷、成名后有了钱的雕塑家建的,建筑简朴,租费低。不少年轻的或者因没有成名而经济困难的美术家,多住在这里。在我住进时,这里早已是巴黎出了名的地方,并为美术家和美术收藏家常常光顾。好几位美术家在他们默默无闻的年代,都曾在这里住过,而现在他们已是名扬西方世界的著名人物。我是准备为雕塑艺术艰苦奋斗,长住巴黎了。

编辑:陈佳

关键词:刘开渠 自述在巴黎 学雕塑的岁月

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅