首页>书画·现场>讯息讯息

不羁的卡拉瓦乔 暴戾性格和画一样抓人

卡拉瓦乔颠覆性地将自然主义运用到宗教绘画中,他对明暗对比的出色运用影响了一代画家。和他的画面一样抓人的,是他的暴戾性格和惹事的天性,可偏偏又有人抗议说,这是天才在混乱时局下的“清醒”。有的人认为,他画面中深沉的黑色与耀眼的光亮是他本人极端性格的忠实体现,也有人争论,将底层人群作为圣经人物的原型恰恰体现了他的同理心。

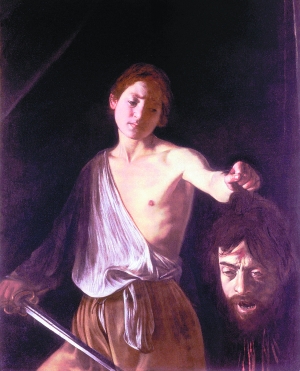

卡拉瓦乔油画作品《手持歌利亚首级的大卫》,画中歌利亚首级即画家本人形象。

卡拉瓦乔油画作品《手持歌利亚首级的大卫》,画中歌利亚首级即画家本人形象。

卡拉瓦乔油画作品《圣马太蒙召》

卡拉瓦乔油画作品《圣马太蒙召》

上帝说,要有光。

卡拉瓦乔就给了一束光,照在被宗教战争洗礼后神圣的罗马,照在被污秽和贫穷充斥的世俗的罗马。

关于卡拉瓦乔,可以说的有很多,他颠覆性地将自然主义运用到宗教绘画中,他对明暗对比的出色运用影响了一代画家。艺术成就之外,和他的画面一样抓人的,是他的暴戾性格和惹事的天性。仅仅看他在警署的厚厚案底就可以断定他绝非善茬,可偏偏又有人抗议说,这是天才在混乱时局下的“清醒”。有的人认为,他画面中深沉的黑色与耀眼的光亮是他本人极端性格的忠实体现,也有人争论,将底层人群作为圣经人物的原型恰恰体现了他的同理心。

卡拉瓦乔油画作品《音乐家》

卡拉瓦乔油画作品《音乐家》

卡拉瓦乔油画作品《朱迪斯和霍洛芬丝》

卡拉瓦乔油画作品《朱迪斯和霍洛芬丝》

历经穷困、出名、显赫、湮没到再被发现,人们对这个仅仅活了38岁、留下六十余幅作品的画家,倾注了无限的热情,期盼能够从他的身上挖掘出更多的隐秘的故事,关于罗马,关于宗教,关于艺术,也关于人性。

2016年10月中旬,英国国家美术馆举办的“卡拉瓦乔之上”展览也是这样一种尝试。展览将从这位传奇的艺术家入手,同时带来来自意大利、法国、荷兰、西班牙的那些受到他影响的画家作品,讲述这位文艺复兴后期的艺术家是如何影响了他的时代。这将是英国举办的首个关于卡拉瓦乔及其追随者们的大展,重新检视“卡拉瓦乔主义”的艺术风潮。

卡拉瓦乔油画作品《水果篮》

卡拉瓦乔油画作品《水果篮》

重见天日的卡拉瓦乔主义

卡拉瓦乔的名字在艺术史上是具有革命性的,他那种充满张力,甚至近乎粗暴的自然主义,以及他对于光线明暗对比的运用,对于同时期和后世的欧洲艺术家都有深远的影响。其中就有奥拉其奥·简提列斯基(Orazio Gentileschi)、瓦伦汀·德·布伦(Valentin de Boulogne)以及赫里特·凡·洪特霍斯特(Gerrit van Honthorst),他们都从卡拉瓦乔的作品中汲取了不同的养分,并将他的风格传播到整个欧洲。然而在17世纪中,“卡拉瓦乔主义”受到当时盛行的古典主义的冲击,这一派的艺术家渐渐退出了画界主流,渐渐堙没,直到20世纪初才得以复兴,之后便掀起了新一轮的研究热潮。

英国导演德里克·贾曼以卡拉瓦乔人生中最富戏剧性的一场事件作为题材拍摄了同名的传记电影;美国画家道格·奥尔森以作品向他致敬;美国作家乔纳森·哈尔出版纪实作品《失踪的名画》,记录发掘卡拉瓦乔《逮捕耶稣》真迹全过程,穿插以卡拉瓦乔生平考据、柏林芭蕾舞团排演了上下两幕的《卡拉瓦乔》舞剧……

卡拉瓦乔仿佛重见天日,而这股热潮在2010年,画家逝世400周年之际,达到巅峰:众多欧洲城市举办了卡拉瓦乔专题展览,是年2月-6月,意大利首府罗马奎里纳尔宫举办了卡拉瓦乔逝世400年大型展览,展览汇集了来自世界不同的美术馆的28件名副其实的卡拉瓦乔精选真迹。超过5万人次购票,闭展当日更是吸引了超过5000观众;5月底,在伦敦惠特菲尔德画廊举办了“卡拉瓦乔的朋友和仇敌”展览。展览展出了他的仇敌,画家 乔万尼·巴廖内(Giovanni Baglione )和Tommaso Salini的作品,以及他的朋友,画家 Antiveduto Grammatica 和Cavalier d‘Arpino等人的作品。

2009年,意大利研究员温切蒂(Silvano Vinceti)在意大利托斯卡纳海岸的一个墓穴中发现一具男性骸骨,经过碳元素、DNA等技术的多重鉴定,推测该具骸骨正是400年前葬身于此的卡拉瓦乔。在对卡拉瓦乔骨骼中的元素分析时,研究人员发现卡拉瓦乔的骨骼中的铅含量极高——这可能來自其绘画的颜料,这一结果把卡拉瓦乔的死因指向了铅中毒,也解释了卡拉瓦乔性格乖戾的原因。

不过,这一结论并没有得到很多学者的认同,甚至还招来了不少质疑。艺术史学家、专门研究卡拉瓦乔后期生涯的学者Vincenzo Pacelli怒称,将这具骸骨认定为卡拉瓦乔遗骸纯属是官方的捏造,这是一场“都市传说”式的骗局。另一些批评指向了意大利政府对文化遗产的商业价值的过度利用以及为促进旅游业的居心不正。

当然,更多的艺术史家对此并无过高的兴致。纽约大都会博物馆的策展人Keith Christiansen说,“我认为对文物的崇拜在中世纪就已经过时了。”

卡拉瓦乔传世的作品并不多,在过去几年,却不断有新作被归入卡拉瓦乔的名下,其中不乏平庸之作,在2010年意大利Silvana Editoriale出版社出版了一套卡拉瓦乔全集,其中遵循“已经出版、在卡拉瓦乔同时代的资料中被提及或引用,以及被多数评论家鉴定为真”三个标准,共收录了64幅基本无争议的作品。

在展览、著作、影片和无数的研究中,卡拉瓦乔被不断地重塑。如果仅仅将警署里关于他的档案整理成文,历史学家们将会得到一个凶暴、易怒、动不动就拔剑相向的形象。另外,同时代的那些传记作者们,不论是怀着热切或是褊狭的态度,隐隐透露出这位艺术家是位无神论者,对于死亡和斩首有着病态的痴迷。可是也有不少狂热的追随者始终试图证明,那些流于表象的暴力和偏执,不过是卡拉瓦乔对待他当时所处混乱社会的一种“顽童式的淘气”,在他的黑色笔刷下,流露出的是他对于穷苦、底层人群最深切的同理心。

神圣与世俗

罪人之名,能否有一颗圣人之心?在检视卡拉瓦乔的个性之前,有必要先看一看这位画家所处的16、17世纪的意大利。

17世纪之交,罗马正处于一片宗教混乱之中。在反宗教改革运动中,天主教堂重整其教义并掀起了一场反对新教的战争。为了使天主教深入人心,艺术也需要承担起宣传、教化的作用。

卡拉瓦乔初到罗马的1592年,罗马教皇的主位上坐着的是当年1月刚刚上任的Ippolito Aldobrandi,也就是克莱芒八世,他急于证明自己同前任教皇西克斯图斯五世一样是一位热心的艺术赞助人,于是在上任后立刻加紧了几项委托项目,其中包括对拉特朗大殿的修复,特别是为加强天主教会地位而添加的装饰性任务。

随着大赦节——这个为庆祝天主教战胜异端的庆典的到来,教会的上层开始将精力倾注到节日的准备、建筑项目的扩建、老旧教堂特别是那些献给早期殉道者教堂的修缮工作中去。在这股热潮中收益最多的是随着特利腾大公会议共同出现的新教会:基廷会、奥拉托利会、耶稣会都在试图为日益增长信徒们寻求新的空间。

在BBC2006年制作的纪录片《艺术的力量》首集里,主持人这样说的,“但凡小有才气的人,都会去罗马。”成群的艺术家们需要罗马来成就自己的才华,而教皇所在的罗马也需要他们。卡拉瓦乔的到来正赶上这一波对艺术革新有着强烈需求的浪潮。

在特论托会议后,宗教艺术的传统发生了改变。与以往矫揉造作的风格主义截然不同,新的教义遵从了加布里埃尔·帕雷奥迪(Gabriele Paleotti)的理论以及他的主要观点,即自然,超越其他一切,是真理最为纯净的形式。

新的理念摒弃任何高度理想化的美、被夸张表现的英雄人物以及对于虚幻风景的描绘,自然如何呈现,艺术家们就要如何来创造宗教场景,而且尽可能少地运用那些仅仅用来显示画家非凡技巧的元素。另外,新的艺术必须以深厚的感情直面观众,确保其产生同理心。卡拉瓦乔对现实极其忠实的描摹,事实上与天主教当时对宗教艺术的要求是一致的。

与宗教绘画复兴同时进行的,是天主教对宗教法庭的加强。据统计,在1592-1606年,也就是卡拉瓦乔在罗马的这几年里,这座城市共进行了658次处决。诚如许多其他罗马的住客一样,卡拉瓦乔可能亲眼见证无数公开酷刑与暴力。

罗马的社会氛围自有其独特的暴虐。在教皇法院的富丽高墙和红衣主教的奢华庭院之外,是一座被贫穷缠绕、摇摇欲坠的罗马城。穷人们在街头乞讨、行窃、斗殴,退伍的老兵们无所事事,穷困潦倒。Ortacchio区就是以这样一副景象成就了其名声:摇摇晃晃的醉汉们、随意拔剑的亡命徒、夜间在街上走动拉客的妓女,这是卡拉瓦乔所熟悉的罗马,也是他在后来的宗教绘画中所表现的罗马。玛德马宫就坐落于Ortacchio内,一座被放荡者和底层人所包围的孤岛,在那里卡拉瓦乔和他最重要的赞助人德尔蒙特主教(Cardinal del Monte)度过了几年的时光。

罗马的夜生活深深吸引着卡拉瓦乔,而这种吸引力也许可以追溯到他在米兰的青年时代。当时西班牙不顾愤怒人民的反对粗暴地占领了米兰,街头巷尾尽是在灾祸中试图生存下来的底层人民,正在米兰做学徒的卡拉瓦乔可能亲眼目睹这一切,而这种熟悉的街道和暴力,在罗马再一次被加强。

在罗马,卡拉瓦乔的名声并不好,他总是和一群不干正事儿的亡命徒厮混,还常常随身携带违禁的武器在街上大摇大摆,他好斗而不羁,是警署的常客。

和宗教绘画的改革与需求同在的,是公开处决的凶残,以及罗马街道上处处存在的暴力,和这些相比,卡拉瓦乔的古怪行径也许更像是顽童的淘气,而非嗜虐成性的变态。

后人常常会说卡拉瓦乔将耶稣基督、圣母、圣徒的纯洁完美打破,他笔下的圣人,来自大街、酒馆、集市甚至妓院,神圣与世俗,是他画中不可分割的两面。诚如他自己所信奉的:有血有肉才是真理的荣光。

从小镇青年到时代偶像

卡拉瓦乔本名米开朗琪罗·梅里希·达·卡拉瓦乔(Michelangelo Merisi da Caravaggio),其中的“达·卡拉瓦乔”意为来自卡拉瓦乔,也就是他家族所在的地名。1571年9月29日,他出生于米兰,对于他的童年生活,人们也许只能通过凌乱的材料来拼凑出一幅模糊的景象:乡村景致、祖父的酒窖、当地的学校、也许有一些宗教的洗礼,还有基础的绘画技巧,另外他还在叔叔的建筑工作坊做过一阵子学徒。

但正如前文所说的,所有对绘画小有天分的人,都要去罗马。卡拉瓦乔在1592年夏天从伦巴第来到罗马,从他早年的传记中,我们可以知晓他最初来到这座城市的模糊状况,很多都是猜测,唯一可以肯定的是他很穷。

一些资料形容他“极端贫穷和困苦”,对于任何工作坊提供给他的活儿都来者不拒,其中多是一些泛泛之作和宗教画的拙劣模仿。不久卡拉瓦乔挤入当时最当红画家切萨里(Giuseppe Cesari)工作室,后者不仅是圣路卡学院的成员,还是教皇的宠儿。很有可能在1593年的春夏之际,卡拉瓦乔就协助切萨里为圣王路易堂进行装饰——他后来的两份委托著名的圣马太系列就出自于这里。切萨里可能会让他画一些细节比如花、水果以及日常物件。不过卡拉瓦乔很快就对他的雇主心生厌恶,因为对方只提供给他一张简陋的小床。他们的关系在1593年的一次事故后就中断了,卡拉瓦乔突然因为不明原因的腿伤入院,很有可能被马所踢了,但是出院后,卡拉瓦乔再也没有回到切萨里的工作室。

关于那个时期,人们现在可以看到的仅有两幅画来自博盖塞主教的收藏:一幅是《捧果篮的男孩》,另一幅是《生病的酒神巴克斯》,这也是现在人们可以找到的卡拉瓦乔最早的作品。根据巴廖内的说法,卡拉瓦乔有的时候对着镜子画一些自己的肖像,其中就有《酒神巴克斯》和《被蜥蜴咬伤的男孩》。一方面卡拉瓦乔需要真实的人来作为模特,另一方面穷困潦倒的状况让他请不起模特,所以他只能对着镜子画自己,这一习惯在他后来的绘画中一直得到了保留。

在这些早期的作品中卡拉瓦乔的风格已经有了基本的体现:画作主题来源于生活、人物状态自然、前景十分突出、背景的黑色强调了主体的效果、一束从特定角度照射而来直接的强光加诸于物体上,加强了明暗对比关系,从而让整幅画面变得真实而生动。

1595年是卡拉瓦乔时来运转的一年,因为他遇到了红衣主教弗朗切斯科·马里亚·德尔·蒙特(Francesco Maria del Monte),后者十分喜爱卡拉瓦乔所画的《玩纸牌的人》和《预言家》,这两幅作品均以自然主义的风格描绘了十分日常的事件。德尔·蒙特主教邀请卡拉瓦乔担任他的私人画师,并邀请他住到他位于玛德马宫的寓所内。

受到主教照顾的几年是卡拉瓦乔在生活和财政上都相对稳定的几年,这几年他先后画了《美杜莎之头》、《酒神巴克斯》、《圣卡特琳娜》以及他唯一的一幅壁画作品《朱庇特、尼普顿和普鲁托》。在这一阶段,卡拉瓦乔绘画中的明暗关系得到了进一步清晰的发展,光与暗的对比被不断加强,成为了画面中的焦点。

1599年卡拉瓦乔接到了第一份公共的委托,为罗马的圣王路易堂创作两幅画——《圣马太蒙召》(Martyrdom of St Matthew)和《圣马太的殉难》(Martyrdom of St Matthew)。这两幅作品中所运用的强烈明暗对比法成为了他之后的标志性特色,也开启了他宗教绘画的序幕。与他早期作品不同,原先背景中柔软轻质的层次感转变为了浓郁、冷峻、暧昧的黑色。强烈的对比给人物塑造出了一种浮雕的效果,让他们看上去更为现实。一束强光的摄入在黑暗背景的衬托下,将人物推至画面前,仿佛侵入观者的空间。观者除了紧盯着画面外别无他法。

一年后当这些画作最终呈现在公众的面前,卡拉瓦乔一夜成名。他在顷刻间成为了罗马最富有的那些赞助人的宠儿,其中就有贵族Ciriaco Mattei,他委托卡拉瓦乔创作了《在易默思的晚餐》(The Supper at Emmaus)以及《耶稣被捕》(The Taking of Christ)。

画家同行们也给予卡拉瓦乔很高的推崇,特别是年轻一辈,很多人开始学习和运用他的绘画方式。其中,巴托洛梅·曼弗雷迪(Bartolomeo Manfredi)对于卡拉瓦乔式艺术风格的继承和传播起到了非常重要的作用。

艺术家乔瓦尼·巴廖内(Giovanni Baglione)和奥拉其奥·简提列斯基(Orazio Gentileschi)均与卡拉瓦乔有私交。巴廖内是最早一批开始模仿卡拉瓦乔的,但是两人很快成为竞争对手,这种敌对关系在1603年一场法庭审判中达到顶峰。而简提列斯基则作为审判中的证人,称他曾借给卡拉瓦乔一件圣方济会托钵僧的长袍以及一对翅膀——可能是作为他画作中的道具。这一点证明了两人十分熟识。

卡拉瓦乔取材于生活的绘画实践和他对光影的运用迅速成为人们争相模仿的对象,不过,画家们并不止步于简单的复制,他们发展出了各自不同的方法和风格。可以说,卡拉瓦乔仅仅是一个起点。如果能够近距离观察切科·德尔·卡拉瓦乔(Cecco del Caravaggi)、巴托洛梅·曼弗雷迪、洛·斯巴达里诺(Lo Spadarino)以及何塞·德·里贝拉(Jusepe de Ribera)的作品,就能够发现这些卡拉瓦乔的追随者们拥有怎样精湛的技艺和鲜明的个性。

当时的画家从意大利各处竞相来到罗马,只为了一睹卡拉瓦乔的作品,这股热潮在卡拉瓦乔在世和他1610年死后的数十年间一直持续不断。随着对于卡拉瓦乔及其追随者们的作品数量需求的不断增加,所谓“卡拉瓦乔主义运动”也应运而生。这是指艺术家以描绘自然和写实为风格、运用强烈的明暗对比、并且以卡拉瓦乔自己钟爱并使之流行的那些物件作为表现对象。

电影《卡拉瓦乔》的开头,一只手拿着笔刷反复地以横、竖、横、竖的顺序涂抹着画布的黑色底色。在卡拉瓦乔的画中,神圣与亵渎只有一线之隔,而他自己,究竟是站在光还是暗的这一边,将是后人一直探寻的谜底。

编辑:陈佳

关键词:不羁的卡拉瓦乔 暴戾性格 和画一样抓人

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅