首页>书画·现场>书画学院书画学院

汉字故事:梅花香里说“槑”字

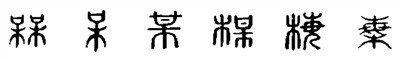

“梅”字的六种篆书写法

“槑”是继“囧”之后网络流行起来的又一个古文字。“槑”字由两个“呆”组成,其字形就像两个呆头呆脑的大头娃娃并肩而立,常被网友戏谑解读为“比呆还呆”。浏览各大网络的社交平台,“你还真槑”“太槑了”“超槑超吓人”等说法大行其道。在很短的时间里,这一沉寂多年的古文字迅速蹿红网络,成为网民新宠。

其实,“槑”的字义跟“比呆还呆”八竿子打不到一块儿。“槑”是“梅”的异体字,在古汉语里,“槑”的音、意及用法都等同“梅”。清人龚自珍的《病梅馆记》,在过去也写作《病槑馆记》。潘天寿先生1963年元旦所绘的《先春花已到槑枝》中,落款即使用了“梅”的异体字“ 槑”。

不过,“梅”的本字应为“某”,亦作“楳”。东汉许慎《说文解字》释为:“某,酸果也。从木、甘。阙。槑,古文某,从口。”清段玉裁注曰“此是今梅子正字”。为何“某”义训酸而形从甘?段玉裁称:“甘者,酸之母也。凡食甘多易作酸味。水土合而生木之验也。”同时“槑”是“某”的古文。1955年12月,中国文字改革委员会发布的《第一批异体字整理表》,其中就包括“梅”的两个异体字——“楳”和“槑”。因此,“槑”是明文规定“停止使用”的废字,其死灰复燃是值得关注的“古字新用”现象。

关于“槑”字,有一则字谜的谜面就是:“林上坐着两口子”。清代王筠《说文释例》称:“某之古文槑,既不可云从林、从吅,则仍是从木、从口矣。”另外,“槑”字也可省作“呆”。《康熙字典》引《类篇》云:“呆,同槑省,或某,通作梅。”并称:“俗以为痴呆之呆,误。”李时珍《本草纲目》亦持此说,在对“果部·梅”的释名中称:“梅古文作呆,像子在木上之形。梅乃杏类,故反杏为呆。书家讹为甘木。后作梅,从每,谐声也。或云:梅者媒也,媒合众味。故《书》云:‘若作和羹,尔惟盐梅。’而梅字亦从某也。”李时珍从植物学角度分析梅属杏类,故“呆”是“杏”的倒置,所谓“甘木”之说是讹称;同时用“梅者媒也”的声训释义方法,论证梅从“某”。

《说文解字》亦收入“梅”字,释为:“枏(nán)也。可食。从木、每声。”“枏”同“楠”,《说文》对“枏”的解释是:“梅也,从木、冄声。”二字可以彼此互训。在古代,“梅”字还可以省笔拆为“木母”。据元《湖海新闻夷坚续志》载,宋神宗问大臣叶涛说:“自山路来,木公、木母如何?”叶涛答道:“‘木公正傲岁,木母正含春。’木公,松也;木母,梅也。”

我们通过字源学的考察,了解了“槑”在上古汉语的含义。查阅《汉语大字典》,“梅(槑)”共有八个义项,分别为:楠;果木名;酸梅子;梅树的花;悲酸貌;节候名;商代国名;姓。而在现实的网络用语中,“槑”已经跳出了其中任何一个义项,再也找不到与其相对应的解释。经过网民约定俗成的翻新使用,不仅在语义上赋予其 “很呆、很傻、很天真”的网络新义,一些网友还取“槑”的读音替代“没”“霉”“美”等字,造出了诸如“槑心槑肺”“槑完槑了”“槑事儿找事儿”“十全十槑”等网络新词。网友们根据“槑”的字形特征和读音谐音赋予其新的含义,重新阐释了自己对“槑”的认识和理解,充实和丰富了网络语言。“槑”字能否继续走红下去,甚至进入正式的语言体系并为公众所认知,还有待于进一步观察。对此,我们应保持一种宽容审视的态度,择其善者而从之,其不善者而改之。

文字的“古为今用”现象还有很多,现代人用全新的眼光对祖先遗留下来的文字瑰宝进行审视和发掘,说不定过段时间又有哪个古文字“复活”呢!

(杨立新 本文为国家社科基金重大项目《〈通用规范汉字表〉8105字形音义源流研究》阶段成果)

编辑:邢贺扬

关键词:汉字故事 梅花香 槑

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅