首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

《郑和航海图》的故事

发生在1405~1433年的郑和七下西洋,是明朝历史上的一个重要事件。在郑和的率领下,由27000人组成的庞大队伍,分乘数百艘船只,七次远赴印度洋地区访问,创造了世界航海史上的壮举。

就是这样一件大事,在保存下来的明朝官方档案中却不见踪影,着实令人心有不甘。那么,究竟还有没有郑和船队使用过的东西呢?100多年来,许多中外学者在苦苦寻觅着。

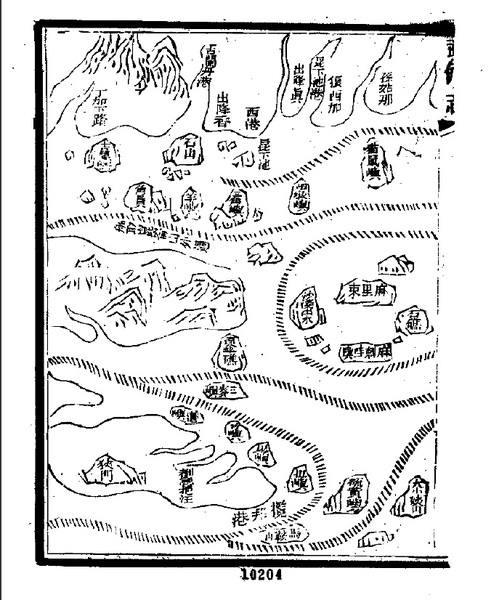

郑和航海图(左)

功夫不负有心人。终于有人发现,明代末期一本名为《武备志》的兵书里,附带了22幅地图。这些地图原名叫做《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图》,经过一番研究,大家认为这就是郑和船队所用的航海图,很可能出自明代兵部的档案,于是干脆给它起了个简单明了的新名字:《郑和航海图》。

所谓航海图,是指船舶专用的航行地图,上面标注着船舶航行途经的海岸和海洋的情况,如岸上的显著目标、岛屿、礁石、海流、海洋水深、海底底质等等。《郑和航海图》就是这样一类的航海专用地图。它原来是一幅卷轴式长卷,收入《武备志》以后,为了方便装订成册,便把一幅长图分成了22幅书本式地图,也就是现在的样子。

《郑和航海图》全图记录的地域十分广阔,从南京宝船厂一直到非洲东岸,绵延上万公里,这中间共绘了530多个地名,包括亚非两大洲的30多个国家和地区。这么广阔的地域,假设我们让一位船长来航行的话,今天的船长从中国前往东非,那他至少要参考大大小小几十幅海图,而500多年前郑和船队的火长(船长)却单凭一幅航海图就可以应付自如了。这是怎么一回事儿呢?

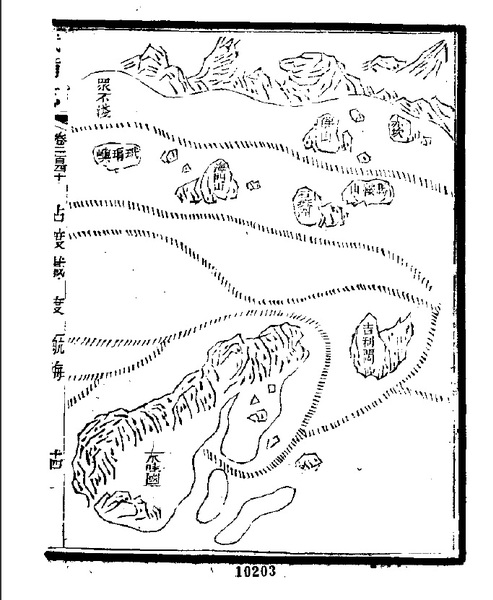

郑和航海图(右)

原来,《郑和航海图》的绘制风格和今天的海图大不一样。它在图上不标明一定的方位坐标和比例尺,只是沿着主要的航线延伸,仿照《长江万里图》的画法,以长卷的形式自右向左一字展开。如中国东南沿海航段,把大陆海岸线绘在上方,沿海各岛屿绘在下方;印度洋航段,将印度西岸一侧绘在上方,阿拉伯和东非海岸绘在下方。这种在航路的上下方对列绘图的方式,虽然与实际情况不相符合,但航海者一卷在手,却是相当实用和方便的。

现代海上航行,“航海图”和“航路指南”是互相分开、配合使用的。所谓航路指南,就是用大量的叙述性文字和相关的对景插图(指把地形地貌如实画在书页上),图文并茂地介绍航线沿途的情况。用一句简单的话说,航海图是“图”,而航路指南是与“图”相配合的“书”。《郑和航海图》却没有这么多“麻烦”,它同时具有“航海图”和“航路指南”两项功能。在《郑和航海图》中,绘制了大量对景写实的图画。每一处关键地方的特征,如塔、山、桥梁、高大的建筑物等等,图上都有描绘。甚至在画不同地方的沙洲时,还用黑点的多少来区分沙洲和浅沙,真称得上“细致入微”了。这样,火长只要按照图画的形状与实地对照,作出判断就很容易了。

除了古色古香的“图”以外,《郑和航海图》还有大量的“航路指南”文字叙述,航行途中的碍航物、山峰、岛屿、浅滩、礁石、水深、底质、港口标志、定位与航行方法等等,都加以明确的提示。如“船取孝顺洋,一路打水(测深)九托(托是古代测深单位),平九山,对九山西南边,有一沉礁打浪”。可别小看这短短26个字,其中指出了水深、水下危险物、水面征状以及安全航路,真称得上是“一字重千斤”。

作为我国古代航海家的智慧结晶和经验总结,《郑和航海图》历来被认为具有优良的航用价值。一位名叫马尔德的西方领航员,在仔细研究了《郑和航海图》以后,曾评价它“误差一般不超过5°,这对于1425年的舵工来说,可以认为是极好的了”。

1985年,在郑和下西洋580周年的时候,经大连海运学院和海军司令部航海保证部的航海测绘专家共同努力,研制了一幅《古今对照郑和航海图》,第一次从航海技术的角度,将郑和船队的航线搬上了现代地图。该成果受到了广泛关注,还曾评上了全军科技进步奖。

(本文节选自社科文献出版社《航海史话》,有删节)

编辑:杨岚

关键词:郑和航海图 郑和 航海图

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅