首页>社情·民意>乐观社会 乐观社会

钢铁先生的钢铁人生:90多岁仍然坚持每天上班

钢铁先生的钢铁人生

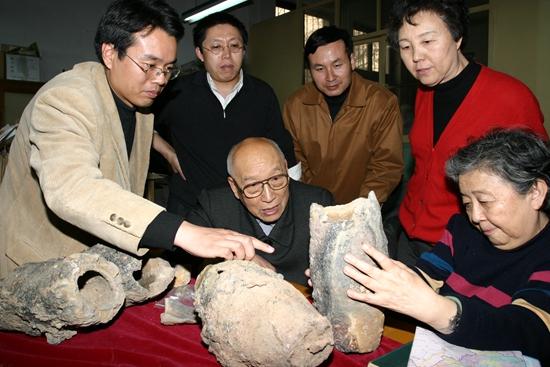

柯俊院士带领的科学技术史团队。

36岁的时候,他就因为首次发现了钢铁中贝茵体的切变机制,被国外同行称为“贝茵体先生”。一直到90多岁,这位中国科学院院士仍然每天上班,参与教学改革,到大学和研究所与同事交流。他骑着一辆破旧的二八式自行车,穿过校园来到自己位于主楼的办公室,这栋老建筑比他还要小40多岁。

柯俊这个名字总是和钢铁紧挨着出现。同时出现的,还有“首个”“先驱”之类的描述。他率先在研究中引进电子显微镜,在北京钢铁工业学院(北京科技大学前身)创立了中国第一个金属物理专业,筹建了中国最早的金属研究所,开拓了中国冶金史的研究。

钢铁在他的人生中搭起一个又一个高峰。直到8月8日去世,这些高峰才停止延伸。

曾任北京科技大学冶金史研究室主任的韩汝玢记得,柯俊六七十岁时谈起金属元素,依然对它们的原子量、价态、结构“信手拈来,不需要思考”。他家的柜子里也放满了多年来整理的文献分类卡,可以随时查阅老文献,补充新文献,效率堪比计算机。

即使已经退休,有人来家里拜访,柯俊还是更愿意聊中国钢铁缺少高精尖产品的状况。他会因为钢铁生产中“每层工艺检查不够严格,人人都只想着赚钱,不按照标准来”而着急。他也强调钢铁行业人才培养的重要性,“不管是思想还是具体方法,都需要一整个梯队的人去把关和执行。”

中国工程院院士徐匡迪在一篇文章中感慨,每次见到柯俊,他都非常忙碌。他常说“知识分子从来都是24小时工作的”。

他是各大顶尖高校和研究所的常客,却坚决不收酬金。柯俊的外甥回忆,81岁时,他在印度讲学时晕倒,被诊断为心肌梗死。病情恢复后,柯俊又每天伏案工作,主持会议,到处出差讲学。

钢铁外的世界里,人们对柯俊的名字并不熟悉。柯俊去世后,有人发现,某媒体平台发布了三篇关于他的纪念文章,收获的回复数是零。但是在他的遗体告别仪式上,500多人涌进礼堂。他们大多是他曾经的学生,许多都来自宝钢、鞍钢、武钢等企业。

他的人生几乎和新中国的钢铁事业发展同步。他从英国留学回来的时候,新中国才刚刚成立,那时全国几乎没有完整的钢铁联合企业,美国年钢产量是中国的近600倍。如今,他走完自己的钢铁岁月,中国的钢产量已经位列全球第一。

刚来到北京钢铁工业学院的时候,柯俊也是骑着一辆自行车在校园穿行。那时候,为了更好地讲授一门新课程,柯俊会专门找来学生,了解他们对课程的期待。

曾任北京科技大学校长的李静波还记得在学校一斋二楼一间朝北的房间里,同学们七嘴八舌说自己的想法,柯俊和他们讨论的场景,“很新奇,我们第一次知道还有这种没讲课先征求学生意见的做法”。

编辑:李晨阳

关键词:钢铁 人生

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅