首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

北京城最后的碑刻匠人与世家记忆

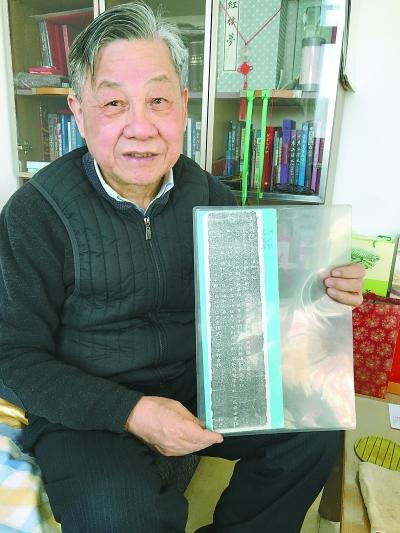

78岁的工厂退休职工陈光铭是个普通人,却有个十分不普通的家族和身世。

1939年11月,陈光铭出生在京城琉璃厂261号的“陈云亭镌碑处”。这琉璃厂的陈家,是赫赫有名的碑刻世家,从他的曾祖父陈仁山,到祖父陈云亭,再到伯父陈志忠、陈志信以及父亲陈志敬,三代人从事了八十年的手工碑刻。

祖辈和父辈早已逝去了,但陈家留给北京的东西依然在——天然顽石,经由巧匠之手,一刀一凿而成为艺术品,铿然散落在这座古城各处,汇入其文化底色,也拓印出它的历史。陶然亭公园的赛金花墓碑(由碑刻名家李月庭转交)、袁崇焕祠的重修墓碑、景山公园的明思宗殉国三百年纪念碑、关岳庙(现西藏驻京办事处)的历代军事家传赞碑、中山公园来今雨轩的行健会碑……这些都是陈家的作品,如大地文章,从磨不灭的字迹和刀锋中,见北京的种种风貌与气色。而最富有时代意义的,当属陈光铭的父亲陈志敬赶在1949年开国大典前夕刻出的人民英雄纪念碑奠基碑。

可惜如同其他诸种消逝在时光中的老手艺一样,手工碑刻工艺也随着“陈云亭镌碑处”的关张、匠人的故去或转行而湮灭。和机器相比,一刀一凿的手艺显得太“慢”了,但普通人陈光铭也无法扭转和改变这越来越快的时代。然而他希望,至少能让后人知道这个行当曾经存在过、知道那些匠人们曾经是怎样工作的。

退休后,陈光铭一边发挥余热在首都博物馆和恭王府做志愿者,讲述“碑刻世家”的工艺和故事,一边也努力了却一桩心事,就是追寻家族的“碑记”,尤其是人民英雄纪念碑奠基碑的下落。这是牵连起这个老人、这个家族和北京城的纽带,不唯是精神的,也是实质的。

琉璃厂有个“陈云亭镌碑处”

在金台北街的家里,陈光铭一角一角地揭开一方黄色绸巾,“图穷匕见”,露出三件令人陌生的工具。每一件都不大,呈玄铁色,拿在手里却都沉甸甸,极有分量。这是父亲陈志敬留给他的刻碑工具。陈光铭认真地在每一件上贴了标签,锋刃呈方头的是“凿子”,呈细头的是“针凿”,通身扁平的是“拍子”。

用来对抗高大而坚硬的石碑的,竟是如此简单质朴的器具,着实令人有些意外。但陈光铭说,这便是全部了,有这三样就足以工作。“是这样的——”他演示起来,左手握着凿子,锋刃朝下,右手则拿着拍子,轻轻敲击凿子的顶端,发出叮叮当当的清脆声响。凿子和拍子配合着,靠手的力量,沿着一条直线向左行进,仿佛在空气里刻出一个稳稳的横。至于针凿,则是用于刻出最细微的笔画末端。

三样工具被曾经的主人摩挲得光滑,显出一种沧桑。陈家几代人的历史,也这般深深打上了时代的烙印。陈光铭的曾祖父叫陈仁山,祖籍河北,1874年到北京,落户琉璃厂。琉璃厂,这个如今所称的“古文化街”,当时却是京城乃至全国碑刻艺术的圭臬所在。这一渊源可以溯至清乾隆十二年(1747),当时朝廷为编刻《三希堂法帖》,从全国各地层层选拔来了众多掌握摹、刻、拓工艺的碑刻艺人,来京从事这项巨大的工程。《三希堂法帖》凡刻石495方计9万余字,历时五年,部分碑刻艺人完成任务后,留在了其时文化产业发达的琉璃厂,成了琉璃厂碑刻艺术的渊薮。

陈仁山将手艺传给了儿子陈云亭,陈云亭则青出于蓝,在清末民初之际,于东琉璃厂路南261号挂起了“陈云亭镌碑处”的牌匾,匾上的字还是由清末翰林爱新觉罗·宝熙题写的。陈云亭又把手艺传给了三个儿子、两个内侄和两个徒弟,是这个碑刻世家承上启下的人物。

陈光铭小心地取出一幅名为“针砭铜人图”的石刻拓片,字迹清晰,字体端秀清丽,落款处标明“光绪丁未年(1907)十一月朔 北京陈云亭双钩勒石”的字样。不唯文字,还有人体前后左右四面的穴位图,皆脉络清晰。石碑上有清朝官吏的署名,陈光铭猜想,大概极有可能是为清朝皇家太医院刻的。这是他发现的陈家最早的石刻作品,当时祖父陈云亭才22岁,就已经在京城碑刻业创出名气了。他在一本北京图书馆(现国图)馆藏北京地区拓片目录的精装书里,看到许多页都有祖父陈云亭的名字,感到颇为骄傲。

民国初年,琉璃厂先后有过四家有名的碑刻店铺,除了“陈云亭镌碑处”,还有龙云斋、翰茂斋、文楷斋三家。可惜到了20世纪30年代,受战争影响,其余三家均关门歇业,惟陈家还维持营业。而到了1954年,传了两代、硕果仅存的“陈云亭镌碑处”,也因没有了活源而被迫停业。

“打那以后,现在京城能按传统手工技艺刻碑的人几乎没有了。”陈光铭想起来难免伤感。他曾在琉璃厂261号“陈云亭镌碑处”度过了漫长的童年,也伴随和目睹了它的消失以及一种技艺的萧条与消亡。

碑刻匠人的“功夫”

很多人以为,碑刻是石匠干的活。陈光铭却正名道,二者不是一个行当,“他们是建筑行业范畴,我们纯粹刻字,是做书法艺术的。”他还专门写了一篇《石匠与碑刻艺人的区别》来作以阐明——首先,二者的祖师爷就不一样,石匠的祖师爷是鲁班,碑刻艺人则拜的是掌管士人功名禄位的“文昌帝君”。

“在过去摄像、印刷、照相很不发达的情况下,书法家的艺术只能通过刻碑、做拓片来展现。学习书法,也只能靠拓片。刻不好的话,就会败坏书法家的名誉。所以碑刻艺人不是会凿石头就行,还需要懂点书法。”

碑刻艺人有一套严格细致的工艺流程,分摹、刻、拓三部分。陈光铭拿起一片纸,比划着演示了陈家家传的工艺。

摹,即是把纸上的字“挪”到石碑上,这是个极为复杂的过程。匠人先要用砂石把石头磨平,再用细沙石磨光,然后在石面上刷一层墨。陈光铭解释道,这是因为石头发白发灰,刷墨后表面和内部能够有色差,更加便于干活。墨干后,再用熔化的蜂蜡在表面涂一层,并用牛角片刮平,只留薄薄的一层。这些手续很费工夫,但也才是刚刚开始准备工作。

接下来的工艺才是最关键的。匠人将棉连纸(亦称连史纸)浸泡在稀释的桐油中,浸好后拿出阴干,之后纸便呈半透明,又有极好的韧性,可用来摹写。将这张油纸覆盖在需要刻碑的文字上,用画工笔画所用到的极为纤细的蟹爪笔或须眉笔,透过油纸在字的边沿进行“双钩”。“双钩”听起来简单,其实不然,笔画必须粗细均一流畅,并紧贴字的边缘,松一点紧一点都不行。“钩”好这一面,再将油纸翻个面儿,用细笔蘸取朱砂,在背面沿着先前“钩”好的字再“钩”一遍。随后,将带朱砂的一面铺在石碑上,覆上毛毡,用木槌轻轻敲打,使得石碑上的蜂蜡均匀地“吃”进朱砂的颜色,又不会让朱砂洇开。这时,“摹”的工序大致就完成了。但匠人们思虑的极为细致,为了防止工作时不小心蹭到朱砂,使得前功尽废,还会用猪皮胶或鱼皮胶在每个字上轻掸一下,生成一层“保护膜”。

摹好了,就进入刻的流程。这时出场的便是凿子、针凿和拍子。动作看似简单单调,但手底下出来的活不能含糊:笔锋要对,边缘要光滑,而且每个笔画的“槽”要居中,两边的坡度要一致。有经验的匠人们还有一条诀窍——刻的时候,先刻横、撇、捺、点,所有竖都是转过90度,当横来刻,不然直接刻竖的话,工具和手会挡住视线。

刻毕,便可以拓了。一般来说,拓分为“乌金拓”和“蝉翼拓”,乌金拓墨泽厚重,蝉翼拓则墨色通透浅谈,犹如蝉翼。“以前我们家都是乌金拓,字是白的,字外头黑亮黑亮,和煤一样。但现在北京乌金拓的很少了。”

对于一个合格的碑刻艺人来说,摹、刻、拓的全套精细工艺都需要掌握。这要求很高,因此也使得碑刻艺人的学徒期很长,学成率不高,学好了更难。

开国大典前的日日夜夜

1949年9月23日,刚刚开过第一届中国人民政治协商会议没几天,琉璃厂261号“陈云亭镌碑处”来了几位来自政协的客人,提出要刻一块碑,大约一百多个字。但有两个要求,一是赶9月30日前必须完成,二是因为碑文是中央领导亲自撰写的,必须保证质量。

当时陈光铭的父亲陈志敬还不知道这块碑要做什么用,但隐隐觉得是个光荣的任务,便应承了下来。但这一应承,其实顶着巨大的压力:按照碑刻艺人的惯例,一人一天刻不了10个字,连选料、加工带摹刻,这几乎是将近一个月的工作量,一周时间着实紧张。

事不宜迟,陈家人连夜干起来,来不及选料,只好把家中一块旧碑石磨平、磨光,母亲、哥哥和年仅十岁的陈光铭也都全部上阵。第二天,碑文送来了,内容是:“三年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!三十年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!由此上溯到一千八百四十年,从那时起,为了反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福,在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽!”

这几段文字,人们后来都极为熟悉——1958年,这座由毛泽东撰文、周恩来书丹的人民英雄纪念碑落成,成为首都北京的一道风景。而“陈云亭镌碑处”在中华人民共和国成立前夕匆匆接的活儿,是刻一个它的奠基碑,用于9月30日的奠基典礼。琉璃厂陈家,由此成为第一个见到人民英雄纪念碑文字的普通人家。

时间紧迫,父亲陈志敬和二伯陈志信两个人伏在碑前,夜以继日地工作着,哥哥累了弟弟上,弟弟累了换哥哥,歇人不歇马,直到29日晚上,终于顺利完成了。9月30日清晨,父亲借了一个街坊的板车,把刻好的碑装进去。又怕在路上磕碰坏,还专门从家里拿出一条被子,裹在石碑上。30日下午6时,奠基仪式正式开始,毛主席宣读了碑文,并和代表们一一执锨铲土,为人民英雄纪念碑奠基。

第二年,陈光铭有一次和同学在天安门广场玩,在千步廊墙根底下,看见了这块无比熟悉的奠基碑。但那也是他最后一次看见它,再也不知道流落到了哪里。

1998年退休后,陈光铭动了念头,想重新寻找这块对陈家来说意义重大的奠基碑。找了好些年、好多个地方,终于在北京档案馆找到了一册1953年印制的《人民英雄纪念碑设计手册》,里面有一张奠基碑的拓片影印件。他想复印一张带走,但按照档案馆的规定,复印这张影印件需要200元,相当于当时他半个月的退休金,只好遗憾作罢。

但这还是给陈光铭留了一条线索。他想到,梁思成和林徽因是当时人民英雄纪念碑的主要设计者,他们所在的清华大学或许也有这本设计手册。于是,他前往清华大学建筑学院,但一开始,学院的工作人员也没能找到。情急之下,他想起了梁思成的第二任夫人林洙,请求工作人员打电话问问林洙。林洙当时已将近80岁,肯定地说有,并清楚地说出在资料室的哪个资料柜第几层内。按图索骥,果然在那里。这里复印一张只需5角钱,陈光铭喜不自禁,复印了好几张。

对照现在天安门广场的人民英雄纪念碑,奠基碑拓片上的文字有细微的差异。首先,碑文的标题由“为国牺牲的人民英雄纪念碑”改作“人民英雄纪念碑”,其次,落款处将“(一九四九年九月三十日中国人民政治协商会议第一届全体会议)敬立”改作“建立”。

陈光铭将这张珍贵的拓片仔细地装在一个透明的封套里。奠基碑依然杳无踪迹,但这张拓片,为他的追寻画上了一个不算完美但足以令人欣慰的句号。

2009年,为庆祝中华人民共和国成立60周年,中央新闻电影制片厂筹拍一部大型文献纪录片《长安街》。编导毕琼找到陈光铭,让他“出演”刻人民英雄纪念碑奠基碑的角色。短短一分钟的镜头,用了将近半个小时才拍成。影片中的光披拂着历史的温润质感,陈光铭戴着黑框眼镜,着一身蓝长褂,手中的凿子和拍子正以他最熟悉的姿势在碑面上游走着。他扮演的是当年他的父亲陈志敬,或者也可以说,是陈家每一位刻碑匠人。

最后一件作品

“陈云亭镌碑处”的最后一件作品,是广渠门内的袁崇焕祠碑记。

中华人民共和国成立后,由于手工刻碑的需求越来越少,没了活计,父亲陈志敬只好转了行,去印刷厂铸铅字。虽然“陈云亭镌碑处”的匾额还在,但早已经不刻碑了。

陈光铭记得清楚,1952年的一天,一位老先生登门找陈志敬。当时他才13岁,留着看家,对老先生说父亲去印刷厂了,现在给人做临时工。老先生说,不行,你得去把他找回来。陈光铭连忙跑到厂里叫回父亲,老先生随后对父亲说:“我这个碑文绝不能拿给石匠去刻,你就是退了印刷厂的活儿,也要回来刻这个碑文,按艺术品来加工。

这位老先生,正是擅长书画的名士叶恭绰。拿来的碑文,便是由李济深撰文、叶先生书丹的《重修明督师袁崇焕墓碑记》。叶先生熟悉京城碑刻技艺,以前写的碑文都要送到琉璃厂找碑刻艺人镌刻,而今陈家是惟一一家用传统工艺镌刻碑文的了,难怪他如此心切。

后来,陈光铭才了解到,当年按照北京市政建设,市区内的坟墓全部要迁往郊区。李济深、章士钊、柳亚子和叶恭绰四位老先生联名给毛主席写信,希望对袁崇焕祠墓给予保护,以教育后人。毛主席批示北京市长彭真,表示尊重老先生们的意见,袁崇焕墓方才保留下来。陈志敬被叶先生的一番真情打动,退掉了印刷厂的活儿,回到家里,完成了这块碑记的镌刻任务。

“这既是父亲的收官之作,也是陈云亭镌碑处的收官之作,也是琉璃厂碑刻艺术的收官之作。”陈光铭感叹道。

困于手工碑刻式微,陈志敬并未把手艺传给儿子,这门祖传的技艺就此断了。这当然脱离不了时代的原因。和机器刻碑相比,精雕细刻的手工刻碑工期又慢、成本又高,渐渐难以生存。更重要的是,这个行业在历史上的主要服务对象是皇家、达官贵人,无法进入普通百姓人家的日常需求。而刻碑匠人只能“来件加工”,需求没了,行业自然也就没了。

作为大名鼎鼎的“陈云亭镌碑处”的后人,陈光铭对此颇为遗憾,但他也深知,时代向前,这一行很难复兴。“我想我能把过去手工碑刻是怎么干的,留给后人就可以了。如果不留,后人都不知道北京那么多碑过去是怎么刻的。

这些年,他受邀在北京许多的博物馆和社区对公众讲过琉璃厂碑刻艺术和历史。令他骄傲的是,“这个只有我会讲”。

编辑:杨岚

关键词:碑刻 碑刻匠人与世家记忆 三百年纪念碑

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅