首页>书画·现场>讯息讯息

古籍修复师娘子军 :纸浆补书机如熬汤

在中国,古籍修复和书画装裱一样,是一项传承了千百年的“手艺活”,但成为大学里的一门学科,也是2007年“中国古籍保护计划”实施之后的事。中国第一所开设古籍修复专业的学校正是金陵科技学院,直到现在,全国也只有6所学校开设了相关专业。为何都是娘子军?贺琳和盛兰都介绍,并非没有男将,她们学手艺的师傅们,很多都是男同志。武汉早年也有一批男古籍修复师,有的退休了,有的转行了。

修复

穿越千百年时光,她们手中的日常

央视纪录片《我在故宫修文物》,这样形容故宫里的文物修复师们:一道宫门,两重世界。穿过千年的神秘,他们手中的日常。

省图和市图没有宫门,这里的古籍修复师们,也和千百年前的时光日复一日打着交道。

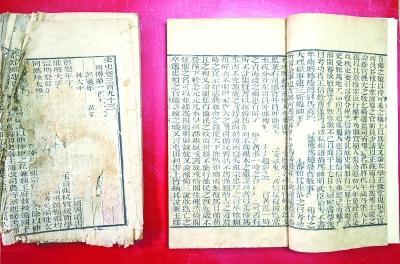

什么是古籍?盛兰介绍:“我们对古籍的定义,是成书于1911年以前,具有古典装帧形式的书。”

目前,省图存有46万册古籍,年代最久远的是宋版古籍,较为珍贵的古籍,包括海内外的孤本《黄鹤楼集》,以及清代的政治家、文学家纪晓岚题跋的一些善本。孤本,是仅有一份在世间流传的书;善本,则是校勘严密、刻印精美的古籍。

市图现存21万册古籍,其中有6部118册珍贵古籍入选了国家珍贵古籍名录,分别是《文献通考》《甘泉献纳编》《圣学格物通》《大隐集》《崧庵集》《云溪集》。

作为非遗传人,贺琳修复过不少重要古籍,“北京文物局曾找我们修复过一套《聊斋》,也是入选了国家珍贵古籍名录的书。当时北京文物局全国各地找修复师傅,看了市图的修复手艺之后,决定交给我们修。”她表示,市图的古籍修复历史悠久,还修复过《新笺决科古今源流至论》这样的传世珍本。

老话说“纸寿千年”,国家图书馆目前藏有唐代的写本,省图和市图也都有宋版古籍。贺琳说:“人的生命只有几十年,但书的生命可以长达几百、几千年,让一本古籍在手上重获新生,给后人留下点什么,这是多么自豪的事。”在修复工作中,盛兰感触最深的,也是所有修复流程结束,装订完成后,拿在手里的古籍已经完全不同,“感觉我赋予了它新的生命”。

一把棕刷用了30余年,纸浆修复机如“熬汤”

古籍到底怎么修复?都靠手工。

在修复师们的工作桌上,排开一系列工具:锥子、镊子、竹起、棕刷、毛笔、浆糊、方头锤……

这些工具还有讲究,盛兰说:“竹起是我们自己削的,用竹子是因为它韧性好,普通的铁起担心生锈,会划伤纸张。”浆糊也是修复师们自己调制,太稀会粘不上,太稠则不便于重复揭开,“我们修复都是可逆的,也方便后世再次修复”。

修复师们还会自己染色,杨明丽介绍,古籍修复所用的补纸讲究颜色最大程度地接近,有时买不到相近颜色的纸,会用国画颜料自己染。

贺琳的棕刷跟了她30余年,“从我开始做古籍修复,就一直用这把刷子。这么多年用惯了。”

手工修补还有一些原则,比如,王莹介绍,修复虫洞和破损,补纸留下的边不能超过2毫米。

修复一本古籍,一个人从头负责到尾。在流程上会分三步走:准备阶段,测试纸张厚度、颜色、酸碱度等,将破损情况作记录,做修复档案;修复阶段,配纸,如果太脏需做清洗,将虫洞和破损修补完整;复原阶段,重新装订。

这三步流程要经过二十余道工序,顺利的话,修复一本古籍需要十天半个月,若不顺利,花上好几个月也是常有的事。

最近十几年,古籍修复也有机器可用。国家图书馆1999年就研制成功了纸浆补书机,对提高古籍修复的效率和质量发挥了重要作用,曾获得文化部科学进步三等奖。

编辑:杨岚

关键词:古籍 修复 纸浆 古籍修复师娘子军

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅