首页>今日读图今日读图

探访"人造太阳"项目:有望2050年点亮你家灯泡

“四川智慧”破解世界最大科学合作工程核心部件

人造太阳有望2050年点亮你家灯泡

想象着有一天,当地球资源面临枯竭的时候,人类是否可以使用“人造太阳”来获取能源?

一个集结了包括中国在内的30多个国家的顶尖科学家,目前世界上最大的科学合作工程——国际热核聚变实验堆计划(简称“ITER”)正在有条不紊地进行着。由于项目模拟自太阳内部的核聚变原理,这个工程还有一个更加形象的名字:“人造太阳”。

视线转移到成都,在双流区黄荆路5号——核工业西南物理研究院,一个多达500人的团队正在为这个项目夜以继日地忙碌着。

去年10月,由“四川团队”自主研发制造的国际热核聚变核心部件“第一壁”,在国际上率先通过权威机构认证。这是“四川智慧”对这个被誉为人类历史上伟大事业之一的项目做出的重大贡献。

10月20日,封面新闻-华西都市报记者走进这个团队,深度探访“人造太阳”项目背后的“四川力量”。

承担着为了人类未来的百年甚至几百年寻找新型清洁能源的使命,涉及30多个国家,世界上最大的科学合作工程——国际热核聚变实验堆计划(简称“ITER”)正在多个国家进行着。ITER实验堆建在法国,建造预算约55亿美元;技术方面,中国将承担其中约9%的研发制造任务——由核工业西南物理研究院、中科院等离子体物理研究所等单位科学家具体承担。其中,位于成都的核工业西南物理研究院承担了其中约一半部件研发的重任。什么是“人造太阳”?它将如何解决人类能源的终极问题?请扫码下载并登录封面新闻APP,跟随镜头,一同感受这项伟大的科学计划背后的“四川力量”。

能量之大

攻关1亿℃高温 实现等离子体可控核聚变

万物生长靠太阳。作为太阳系的主星,太阳内部时刻不停地发生着核聚变反应,为地球提供了源源不断的光和热。

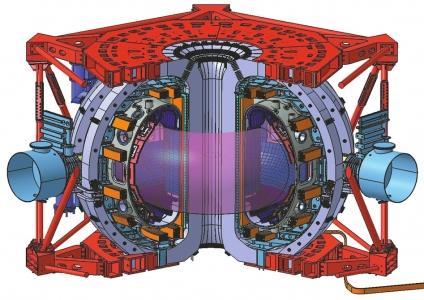

怎样才能实现“人造太阳”?科学家想了一个办法,就是把一团上亿℃的等离子体火球,用磁场把它悬浮起来,跟周边的任何容器材料不接触。这时,就可以对它加热、控制,进而实现“受控的核聚变”,实现“人造太阳”。

等离子体天性“放荡不羁”,更喜欢漂泊不定。如何让其乖乖“受控”?在核工业西南物理研究院,有一个专门的装置来盛放这一团火球,它就是中国环流器二号A托卡马克装置。其主体呈甜甜圈状,边缘四周延伸出数十个“触角”,形似一颗颗星星。装置内部,由无数根铜导体线圈产生一个封闭的磁场,用来约束分散等离子体的行为。

如果把试验装置看成一个微波炉,核工业西南物理研究院研究员、高级工程师黄梅的工作就是不断给这个装置加温。给微波炉加温的方式有很多种,黄梅的方式是其中一种,叫“电子回旋波加热”。“简单的说,就是通过微波注入等离子体,给微波炉添把火,让内部温度不断升高,从而让食物更快熟透。”

目前,托卡马克装置的温度已升至5500万℃,这是迄今为止国内装置达到的最高温度。“要实现受控核聚变反应,必须达到上亿℃以上高温,以及足够高的密度等,如果因某种原因导致条件不能满足,聚变反应就会停止。”对于黄梅来说,如何持续给装置加温,达到“点火”要求,是他们还将继续面临的一个课题。

40万亿吨氘 将解决人类能源问题

上百人的团队,围坐在操作大厅里。对着面前两块超大屏幕,观测着相关参数的变化,眼睛都不敢乱眨,生怕漏过任何蛛丝马迹。

这种高度紧张的状态,工作十年,钟武律每年都要经历两轮。通常是3月至5月的春季实验、11月到接近农历新年的冬季实验。每一次实验,内部人员称之为“一炮”。每次实验由于耗电量非常大,放炮时间通常1至2秒。

作为等离子体诊断的“专职医生”,钟武律通过每一次实验,发现等离子在约束过程的变化。两次放炮间隔很短,只有8分钟。因此,他们必须在8分钟内,做出判断并且调整相关参数的设置。“离子体的变化是非常快的,达到微秒或者毫秒级别。”因此,在行业里有句话,做等离子的分析和物理实验,没干够5年,根本摸不着边。类似钟武律这样的工作,还有更庞杂的分工。

如此繁复、浩瀚,为什么要启动“人造太阳”计划?在业内人士看来,核能包含两种方式:核裂变和核聚变。原子弹就是利用的核裂变的原理;氢弹、太阳则是核聚变的原理。人造太阳项目,也就是“受控热核聚变能源”,由于其固有的安全性、无污染的优越性、燃料资源丰富等特点,被认为是人类最理想的洁净能源。

核工业西南物理研究院聚变科学所副所长许敏进一步解释说,最容易实现的核聚变能源来自氢的同位素,氘和氚的剧烈反应。一公升海水里提取出的氘,完全聚变反应可释放相当于燃烧300升汽油的能量。科学家初步估计,地球上的海水中蕴藏了大约40万亿吨氘。另一方面,它的环境可接受性比较好,因为聚变反应,产物是氦,其本身不具有放射性。在科学家们看来,核聚变一直以来被人们视为解决未来能源问题的希望。

相关链接

创新驱动经济转型

到2020年科技进步对四川经济增长贡献率达60%

歼10、C919、翼龙无人机等大批举世瞩目的成就,都来自于“四川造”。“北斗”卫星移动通信系统、三代核电技术等一批重大关键共性技术取得突破,电子信息、航空航天、核技术等领跑全国。参与的国际热核聚变实验堆(ITER)计划取得积极进展,纳米膜层制备、复合材料工艺集成等关键技术达到国际领先水平……以创新驱动发展,四川正全力打造经济发展的新引擎,新动力。

今年初出台的《四川省“十三五”科技创新规划》提出,到2020年,我省科技实力和创新能力大幅跃升,全面创新改革试验取得重要阶段成果,科技体制改革取得重大突破,大众创业、万众创新蓬勃开展,全省总体进入创新驱动发展阶段,创新型经济格局初步形成,加快建成国家创新驱动发展先行省和创新型四川。到“十三五”末,全社会研发经费支持占地区生产总值比例将达2.0%;规模以上工业企业研发投入占主营业务收入比例提高到0.8%;每万人发明专利拥有量7.5件;每万名就业人员中R&D(研究与开发)人员数达32人年/万人;技术市场交易额达400亿元;具备基本科学素养的公民比例达8%;高新技术企业达5000家,高新技术产业总产值规模超2万亿元,其中工业总产值占规上工业总产值比重超30%;科技进步对经济增长贡献率达60%。

什么是人造太阳?

把一团上亿℃高温的等离子体火球,用磁场悬浮起来,跟周边的任何容器材料不接触。再对它加热、控制,进而实现“受控的核聚变”,从而实现“人造太阳”。

核工业西南物理研究院聚变科学所副所长许敏:

研究“人造太阳”的过程中,会产生大量的前沿尖端技术,期待灯泡被核聚变点亮。

“人造太阳”核心部件中方项目总工程师王平怀:

及时传走热量需要一种特殊的结构,仅仅是攻克的两种材料连接工艺,项目组提交了多达十几项国家专利申请。

核工业西南物理研究院研究员、高级工程师黄梅:

等离子体天性“放荡不羁”,中国环流器二号A托卡马克装置专门用来约束分散等离子体的行为。

等离子体诊断“专职医生”钟武律:

离子体的变化达到微秒或者毫秒级别,必须在实验间隔的8分钟内,做出判断并且调整相关参数的设置。

表情之变

冷静、坚毅,不苟言笑。“人造太阳”核心部件“第一壁”的中方项目总工程师王平怀,有着一张标准的“科学脸”,亦或是“工科男”面孔。任何的外界喧嚣,很难在他脸上惊起太大的波澜。开口说话时,那种严谨到极致的风格,让急于在谈话中寻找爆点的倾听者,忍不住抓狂。只有当提到“第一壁”时,他的表情才会像解冻的春水,慢慢舒展,脸上流露出无法掩饰的喜悦,一圈圈地荡漾开来。去年12月,由王平怀团队自主研发制造的国际热核聚变核心部件“第一壁”,在国际上率先通过权威机构认证。让中国落后于美国20年的技术,一跃从“跟跑”实现了“领跑”。

编辑:秦云

关键词:人造太阳 国际热核聚变实验堆计划

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅