首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

不能被忽视的艺术作品的空间际遇

来自希腊帕台农神庙的精美雕塑,究竟更应该陈列在拥有最佳保存条件的博物馆里,还是静静地伫立于“原境”任其风吹日晒? 多少年来,人们众说纷纭。由此,牵引出一系列话题:艺术作品应该如何面对它们所处的场域、情境? 场域、情境又赋予艺术作品怎样的感染力? 这些正是本期“艺术”版两篇文章的聚焦点。

一一一编者的话

近日,2017上海城市空间艺术季于民生码头八万吨筒仓拉开帷幕,令人们看到东岸滨江老地标“改头换面”,转型成公共艺术空间。

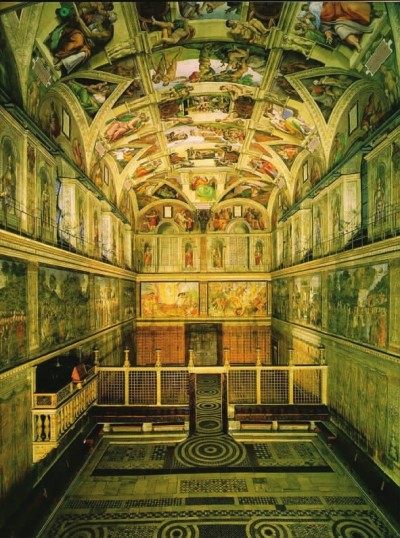

米开朗基罗为西斯廷教堂绘制的天顶画。

近日,随着2017上海城市空间艺术季在民生码头八万吨筒仓的开幕,艺术与空间的关系这一话题再度令人咀嚼,引发热议。

人们该如何理解失去情境对应性的艺术品

博物馆、美术馆热衷于采用“还原型”布展方式,通过“复原”艺术品的历史场景来激发观众的想象力,实现人与物合二为一的时光之旅。

艺术自它诞生那天起,就与场域的关系密不可分。无论是人类早期的洞穴壁画,诸如西班牙阿尔塔米拉《受伤的野牛》,还是中国著名的佛教艺术宝库敦煌莫高窟,以及遍布欧洲各地教堂里的湿壁画、油画与雕塑,都与周边的建筑、环境、空间等紧密相关、天然相连,有的甚至直接附着于建筑之上。中外艺术史上,很多经典之作的外观和意义很大程度上取决于作品得以实现的那个空间构型和场所特色,比如中国的四大石窟,比如西方教堂内的天顶画。

然而今天,当我们走进博物馆、美术馆欣赏艺术作品时,实际上这些艺术品早已经剥离了其产生的创作环境和历史情境,完全被悬置孤立了起来。失去了情境的对应性,那么我们如何理解这些艺术品? 现在博物馆、美术馆的通用做法大都采用“还原型”的布展方式,力图通过“复原”艺术品的历史场景来激发观众的想象力,实现人与物合二为一的时光之旅。当然,这里所谓的“复原”场景,其实远非对历史的真实还原,而只是策展人以象征某一时代的某一具体场景,来营造出一种特殊的观赏氛围,试图借助场景化的提示,调动每位观众的想象力和认知经验,去理解和感受不同时代不同国别的艺术品。

实际上,一切艺术品除了表面的形式之外,都表达了该艺术来源的文化价值观,具有十分丰富的内涵和强烈的地域文化特色。因此,眼下博物馆、美术馆除了致力于提供高品质的艺术品之外,还着力于运用各种展陈手段,让观众尽可能多地获得艺术品背后的历史、文化、价值观等信息,从而弥补因失却情境对应性而造成的时空障碍和隔阂。比如近期正在故宫武英殿展出的 《赵孟頫书画特展》,就充分注意到了这一点,运用大量的现代造景手段,包括古典家具和文玩,还特意在展厅内搭建了一间书房,努力营造出传统中国文人士大夫生活和创作的那个场所的“气氛”,让观众产生一种代入感,不自觉中进入一个由策展人和设计师共同创设的特定情境之中。

但是,难题还是接踵而来,博物馆“复原”场景的依据何来? 艺术品与艺术品之间的关系如何建立? 展览叙事采用什么逻辑? 所有这些都有赖于阐释。不同的博物馆、不同的策展人,如果采用不同的阐释系统与不同的阐释方式,可能带给观众完全不同的观看体验。当然,阐释方式最终实际上是通过空间这个载体与具体的展陈方式来完成和生效的。观众进入博物馆和美术馆,其实是从一个生活的空间跃入一个脱离了生活的艺术世界里。在这个艺术世界里,每一次展览,不仅意味着更换一批艺术品,重新进行一次布展,更重要的是博物馆与美术馆本身情境的改变。观展动线的规划,艺术品的顺序、分布、悬挂或定位,作品与作品之间的疏密关系,作品与展品之间的组合,展签位置的高低,甚至包括照明和展墙的颜色等,这些都是表现展览主题的关键和细节,也是对展览和艺术作品进行不同阐释的依据和前提。

利用空间或将营造出令人难忘的场域氛围

艺术发展到了当代,越来越倚重于空间、环境、场所等对它的影响,很多时候,与环境的匹配度、与场域的融合度甚至成为我们判定一件艺术作品好坏的关键因素。

博物馆与美术馆所打造的场景复原和展陈设计总归是有限的,不能完全替代原有场域所固有的物质形态和精神气质。于是,越来越多的策展人和艺术家开始寻找具有特定意义的空间,并且专门为这些场域创作作品。比如世界级的艺术大展中,最讲究艺术作品场域性的德国“明斯特雕塑展”。这个十年才举行一次、间隔时间颇久的国际大展,把整个城市作为一个巨大的展示空间,将艺术作品与场所的契合度与融合度作为艺术创作的前提条件,让艺术作品以介入式或镶嵌式的方法,进入各种公共空间的专属场域,从而在一定程度上,确保了艺术作品与一个城市的建筑、人文、自然环境等之间的深度连接。

本届明斯特雕塑展上,土耳其艺术家艾施·艾克曼在明斯特城北的河道下搭建了一座栈桥,人们可以踩着它淌水渡河。这座建造在水面之下的桥梁,不仅让工业港口的两岸链接在了一起,更重要的是,在水上行走曾被视为神迹之一,现在,每天都有成百上千的“神迹”在那条河流发生,淌过河水的每一个人也都成为艾克曼作品的一部分。这件取名为 《在水上》作品的有意味之处就在于不同人群对作品的不同解读,有的觉得诗意和浪漫,有的联想到了宗教里的“渡”,还有的认为是对全人类普遍命运的关照……在表面轻松欢乐的同时,这件作品居然产生如此丰富的想象和解读,这恐怕与在真实的现实生活环境中,用艺术方式介入后,观众获得的新奇感和陌生感分不开。而这些是特定场域才能带来的多样感受,是任何一家博物馆、美术馆那种中性闭合的空间所无法达到的。

另外一件让人留下深刻印象的作品是法国艺术家皮埃尔·于热在废弃溜冰场上创作的 《未来生命之后》。整个空间经过艺术家的改造后像极了一个庞大的考古挖掘现场,在保留了破旧外观的历史痕迹和氛围之外,这个空间被艺术家挖了几个巨坑,形成了丘陵般的景观。与此同时,天花板上长满了苔藓,有几个天窗时开时闭,像是一个连接宇宙的通道,极具未来感。在这个空间中,除了混凝土、粘土、塑料泡沫、碎石瓦砾、污水这些物质之外,还有藻类、细菌和苍蝇等各种生物。据说,这是艺术家基于时间、生物和媒体技术所设计的一个生态系统,一切都由他控制。这件作品是否真能被观众理解和接受? 不得而知,但有一点可以确信的是,但凡到过现场的人,无一例外地被这种强烈的现场感所震憾,人们产生不同的反应:或被吸引,或被威胁,或感到一种力量,一种庞大而神秘的力量……总之,面对这样的现场,你,绝对不会无动于衷! 而这样的强烈而又难忘的观感体验绝不单单是艺术家的作品所能赋予的,更多的是艺术家利用这样的空间营造出来的场域氛围所激发出来的。

由此可见,艺术作品作为人类精神活动的产物,它从来就不是孤立的永恒之物,它的双重属性,既是物质的,又是哲学的,决定了它的存在一方面严重依赖于阐释系统,另一方面无法脱离空间中的诸多因素。如同杜尚的“小便池”之所以能够称之为一件艺术作品,无法与放置这个小便池的特定场所———博物馆分离,否则它就是一件日常生活用品。艺术发展到了当代,越来越倚重于空间、环境、场所等对它的影响,很多时候,与环境的匹配度、与场域的融合度甚至成为我们判定一件艺术作品好坏的关键因素,有的甚至决定了该艺术作品是否成立的前提。

(作者为上海油画雕塑院美术馆副馆长)

编辑:杨岚

关键词:不能被忽视的艺术作品的空间际遇 艺术作品的空间际遇

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅