首页>要闻>天下 天下

中国第一颗暗物质粒子探测卫星悟空号“取经”记

中国科学家在暗物质研究上逐渐走到了舞台中央

悟空号“取经”记

著名科幻作家艾萨克·阿西莫夫曾经说过:在科学探索中,听到最激动人心的话,不是“尤里卡,我找到了”,而是“嗯……这挺奇怪!”恰是在最重要的新发现之前所出现的那一句。

眼下悟空号的“取经”之旅,似乎就是这样。

截至目前,包括科学家在内的人类,尚未搞清楚悟空号带回的首批成果究竟代表着什么,我们唯一知道的是:这些结果是“出乎意料之外的”,是“人类此前从未看到过的”。而在自然科研中国区科学总监印格致看来,就意味着“它们有潜力改变我们看待宇宙的方式!”

两年前,同样是在一个冬天,作为我国第一颗暗物质粒子探测卫星,悟空号成功飞天,踏上了 “取经”之路。如今科学家发布的,正是它在太空遨游530天的结果,按照3年的设计寿命,悟空号的太空之旅已经过半。留给悟空号的时间不多了,人类的脚步可能需要更快些。

530天:中国科学家逐渐走到舞台中央

多年前,当天文学家发现“恒星围绕银河系中心旋转的速度太快”时,不得不设想——在银河系中除了可见物质,可能还有其他看不见的物质,它们合在一起的引力拉着这些恒星,使其不至于由于速度过高而飞离银河系。

人类为此所做的计算表明,这些“看不见的物质”总量远远超过“看得见的物质”。于是,前者就被暂时称为暗物质。

用空间科学卫星工程常务副总指挥、中科院国家空间科学中心主任吴季的话说,暗物质之所以被称为“暗”,是因为人类对它——这个比我们肉眼能够看见的物质还要多4倍的神秘物质知之甚少,目前还只能通过引力作用进行推算。

揭开暗物质之谜,因此被认为是继日心说、万有引力定律、相对论及量子力学之后,基础科学领域的又一次重大飞跃——其重要性以及难度之大可见一斑。

目前,人类“捕捉”暗物质主要有3种方法,可以形象地称之为“上天、入地、对撞机”。这其中“上天”是间接探测方法,即“捕捉”暗物质互相湮灭时产生的痕迹。

暗物质卫星首席科学家、中科院紫金山天文台副台长常进说,尽管暗物质不会发光、也不与光作用,普通光学观测也无法发现,不过当一对暗物质粒子偶然正碰的时候,会同时湮灭,可能会放出质子、电子及它们的反粒子、中微子和伽马射线。

换言之,如果能够精确测量到这些粒子的能谱,就可能发现暗物质存在的蛛丝马迹。

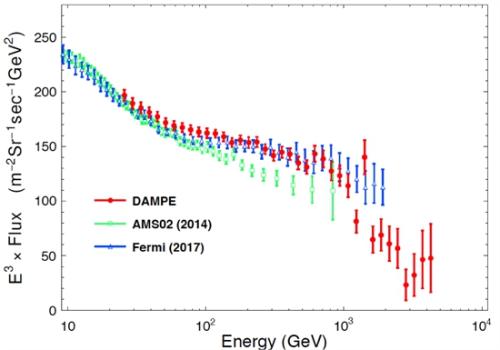

目前,“上天”的暗物质猎手中有3个较为知名,一个是安装在国际空间站上的阿尔法磁谱仪2号,一个是美国宇航局的费米太空望远镜,一个就是中国的悟空号,而相比之下,悟空号是迄今为止观测能段范围最宽、能量分辨率最优的暗物质粒子探测卫星,超过国际上所有同类探测器。

如今,发布的数据结果也再次证实这一点:悟空号实现了国际上最精确和最高效的探测,与之相应的是,悟空号为人类观测宇宙打开了一扇新的窗户,并为人类判断暗物质是否存在提供了“关键性数据”。

11月27日,这批成果在中国科学院发布时,成功吸引了10多家外国媒体登门采访——这在该院学术成果发布历史上还是头一回,在整个中国学术界也十分罕见。

编辑:周佳佳

关键词:悟空号 “取经”记

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅