首页>要闻>沸点 沸点

上百网店售卖“主编席位” 最贵2.6万最便宜5500元

代理合同承诺“一书一号”店家提供假书号将付违约金

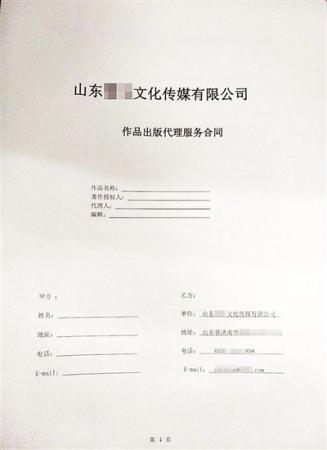

为了弄清“挂名主编”交易全过程,北青报记者尝试向卖家索要合同。一位店家的客服向北青报记者展示了其通用模板的 “作品签约合同”。在这份作品出版代理服务合同中,北青报记者看到,乙方为“山东×××文化传播公司”,甲方授予乙方通过____出版社(第三方)办理本作品的有关出版业务。乙方承诺本作品为一书一号,甲方可要求作品的担任(著、主编),并可提出位置、署名方式、出版时期等具体要求。合同中还写明了若乙方提供假书号,将向甲方一次性支付2倍的本书出版服务费用作为违约金。

该客服还向北青报记者介绍操作的流程一般是先付50%定金,需要客户填写一个信息表,然后就提交资料安排。“我们这边给您邮寄出版合同,您收到合同后签完字,自己保留一份,给我们寄回来一份,这样可以保证双方的利益。”当北青报记者问起合同里为什么没有“代写”方面条款,该店家表示,除通用版合同以外,信息表会写明书稿的内容要求、代笔信息、金额和出版时间。

商家提供的通用版合同封面

核心

高校教师

主编仍是评职称条件 二三流院校是“挂名”重灾区

如此多的人热衷去念“挂名主编”的歪经,一方面折射出当下出版行业的种种乱象,另一方面,当前中国高校职称评审制度也显出尴尬处境。“专著或教材挂名,二三流院校是重灾区。好些人钻空子,心照不宣的空子。”一位在京著名文科院校的教授坦言。该教授浏览“挂名”图书书目后,分析常被用以“挂名”的图书多为新兴学科,如旅游专业、艺术门类、外国文学、体育学、思政、图书情报、计算机、管理学类。“究其根本,二三流院校没有建立健全的学术评价机制。好大学的传统文史哲的学科,不会单用论著或论文来衡量,关键是学术的成色和积淀,同行自有评说。”

除了学术评价机制不健全外,多名受访的老师表示,一些院校仍将担任专著或教材的主编、副主编等列为职称评审条件。据了解,目前,国内多数高校的教师岗位主要分为三类:教学科研岗位教师、专任教学岗位教师和专任科研岗位教师。但在教师聘任上,对每类岗位的考核标准,科学研究的重要性不言而喻,发表高水平论文、出版专著、国家级科研项目、省部级以上奖励等等都是其主要考核指标。评审中不断上演的升级版则让人眼花缭乱。

华中一所二本院校30岁的讲师文涛(化名)说,面对生活压力和学术道德的双重拷问,周围很多人变得纠结,“试想一下,如果大家都花钱买论文、买挂名或者找关系,只有你一人拒绝,那样只会受人鄙视,说你傻。”他也理解一些同行的选择,“从投资学的角度看,花这点钱评上职称,一年就能挣回来,还终身受益,划算啊。”

近年来,我国职称评审权限不断下放,各地也有不少尝试。去年10月20日,教育部、人社部联合印发的《高校教师职称评审监管暂行办法》指出,高校教师职称评审权直接下放至高校,学校可结合实际情况,制定本校教师职称评审办法和操作方案等,明确职称评审责任、评审标准、评审程序。职称论文不再“一刀切”,为高校“松绑”了,但其结果会不会产生各种学术垃圾替代论文,却成为疑问。“挂名主编”的泛滥,无疑昭示着,职称评审改革和健全学术机制评议,刻不容缓。

出版社人士

曾遇同一教材多个版本挂不同的副主编

采访过程中,多位出版社业内人士坦言,为职称而“攒书”在业内司空见惯。“只要3万到5万元就可以出一本书,这就是著作,但著作实际的学术含金量没人关注,甚至大量充斥着文化垃圾。”一位曾在高校出版社供职的编辑道出了“学术垃圾”源源不断的秘密。他曾亲见某本省级地方教材先后出过多个版本,但每一个版本都挂着不同的副主编名字,一问才知很多地方院校的老师都用这本教材来评职称。“各校老师挂名,还推荐自己学院使用这套教材。既缓解了出版社的经济压力,又为老师们解决职称难题。最后东窗事发,还闹着打官司。”

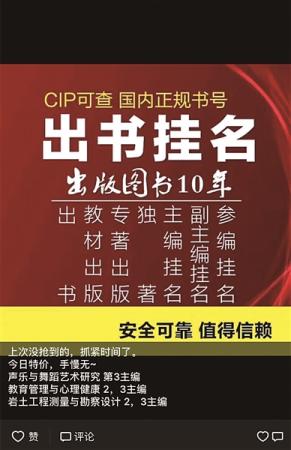

中介的朋友圈公开打“挂名”广告

出版行业坊间还广为流传着这样一个“段子”:年轻编辑听培训课,某老编辑讲了编辑界内部常用以自嘲的话,“我是编辑我可耻,我给国家浪费纸。”

编辑:周佳佳

关键词:网店 售卖“主编席位”

冰城哈尔滨举行第四届采冰节

冰城哈尔滨举行第四届采冰节 新一轮也门和谈在瑞典举行

新一轮也门和谈在瑞典举行 利比亚可能于明年2月举行宪法公投

利比亚可能于明年2月举行宪法公投 我国成功发射沙特-5A/5B卫星 搭载发射10颗小卫星

我国成功发射沙特-5A/5B卫星 搭载发射10颗小卫星 “大雪”时节冬管忙

“大雪”时节冬管忙 宪法日活动进校园

宪法日活动进校园 奥地利出生的大熊猫龙凤胎即将返回中国

奥地利出生的大熊猫龙凤胎即将返回中国 纽约举行世界艾滋病日纪念活动

纽约举行世界艾滋病日纪念活动

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅