首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

古人纳凉解暑妙招 领略令人惊叹的智慧

时至六月,天气越来越热,空调、冰箱、冰饮等都是必备品,以解炎炎夏日的焦灼难耐。在中国古代,没有现代化制冷设备的古人如何解暑呢?小编整理出一套古人纳凉解暑的妙招,领略他们令人惊叹的智慧。

时至六月,天气越来越热,空调、冰箱、冰饮等都是必备品,以解炎炎夏日的焦灼难耐。在中国古代,没有现代化制冷设备的古人如何解暑呢?小编整理出一套古人纳凉解暑的妙招,领略他们令人惊叹的智慧。

巧制冰箱

青铜冰鉴(战国)长76cm、宽76cm、高63.2cm

如果只看图片,大家一定困惑于这件青铜器与解暑之间有何关系。

这件青铜冰鉴堪称“世界上最早的冰箱”,也是当时祭祀中一种重要的礼器。如此奢华的器物,在两千多年前的战国时期只能是贵族才享用得起。

青铜冰鉴是由一个方鉴和一件方尊缶组成的青铜套器,方尊缶置于方鉴内,其底部一侧有两个长方形榫眼,另一侧有一个长方形榫眼,安装时,把这三个榫眼与方鉴内底的三个弯钩扣合,其中一个弯钩的活动倒钩自动倒下后,可把方壶固定在方鉴里而不晃动,制作十分巧妙。与青铜冰鉴配套的还有一把长柄青铜勺,勺的长度足以探到尊缶内底。

据《周礼·凌人》记载:“春始治鉴,凡外内饔之膳羞鉴焉,凡酒浆之酒醴亦如之,祭祀共冰鉴。”原来,青铜冰鉴是古人用来冰酒的,尊缶内装酒,鉴、缶壁之间的空间放置冰块,在春夏之季就可以喝到冰爽的酒。“挫糟冻饮,酎清凉些。”《楚辞·招魂》中的这两句话就是说,夏天饮酒,捞净糟沫后进行冰镇,喝起来清凉味甘,煞是舒服。

夏季怎么会有冰块?不用担心,古人自有妙计。每年大寒季节,古人就开始凿冰储藏,因为这时的冰块最坚硬,不易融化,然后将冰块藏到预先准备好的冰窖里。冰窖都建在阴凉的地方,深入地下,用新鲜稻草跟芦席铺垫,把冰放到上面之后就覆盖稻糠、树叶等隔温材料,然后密封窖口,待来年享用。

柏木冰箱(清)高82cm长91cm宽90cm

清代宫廷就普遍使用以天然冰制冷的木质冰箱了,这种器具当时被称作“冰桶”“洋桶”,是由“冰鉴”演变而来的,它们一般为木胎,多用红木、花梨木、柏木等材料制成。

图中的柏木冰箱上有一对箱盖,盖上有4个铜钱纹开光,用于将箱盖提起。箱内设一层格屉。盛夏时节,天气炎热,在格屉下放置冰块,将食品置于屉板之上,而箱内四壁用铅皮包镶,可以隔绝外面的热气进入箱内,利于冰块保持低温,对箱内储藏的食品起到冷冻保鲜的作用。冰箱外部的两个侧面各安两个铜提环,以便提拉冰箱之用。冰箱下承柏木座,座面、束腰及鼓腿拱肩处均包镶铜片,足下连托泥。冰箱造型简洁实用,设计巧妙,但由于木冰箱的成本较高,使用场合主要限于宫廷和上层权贵之家,因此流传至今的实物并不多见。

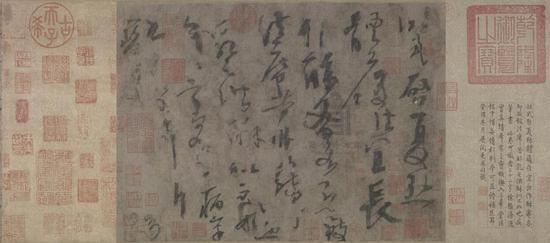

杨凝式(唐)《夏热帖》 草书 纸本23.8×33cm

唐代书法家杨凝式曾书一封信札《夏热帖》:“凝式啓:夏熱體履佳宜,長□酥密水,即欲致法席,苦非□□□乳之供,酥似不如也。(以下数字残损难识)病?(下二行残损)。”内容大致是,因天气炎热,送给僧人消夏饮料“酥密水”表示问候。酥密水是夏日解暑“神饮”,古时冬日凿取冰块,藏于地窖之中,待炎炎夏日取出,“积素冰于幽馆,气飞结而为霜”,既可降暑,又可制造冷饮。这在当时虽是个稀罕玩意儿,但杨凝式当过太子太保,所有他还是享受得起的。

编辑:杨岚

关键词:古人 纳凉 冰箱 古人纳凉解暑妙招

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅