首页>书画·现场>讯息讯息

用漫画见证抗战与必胜的信心

原标题:用漫画见证抗战与必胜的信心——《抗战漫画精粹》辑录缘起

抗日战争孕育了珍贵的抗战漫画,期间《救亡漫画》《抗战漫画》是抗战时期的重要刊物,形成中国漫画运动的一个纪元。前不久,上海书店出版社推出全三册的《抗战漫画精粹》,全面呈现了当年抗战的形势与以漫画鼓舞民众信心的一系理情景。“澎湃新闻”特刊发《抗战漫画精粹》的编者序言,讲述此一丛书的辑录往事。

一

1985年后的十多年间,我常利用节假日去北京。起初是在魏绍昌、范用先生的启蒙下,对漫画发生浓厚兴趣,后来范先生告诉我,有位日本漫画家在研究我国抗战漫画,在京采访老漫画家,听说去看望鲁少飞,还托人来打听苗子、郁风,可他们现居澳洲。我当即请求他趁便带我去拜见鲁先生,虽然未能实现,但我经魏、范先生引荐,如愿访问其他十多位老辈漫画家,都谈及这位日本漫画家,颇似“他前脚走,我后脚跟着来访”之感,就连在成都谒见车辐老人也说起了。当我到广州拜访廖冰兄老人,他介绍更详细,日本漫画家森哲郎正在收集史料,要编写“抗日漫画史”,边说边跷起大拇指,我着实惊讶,在这研究领域里,修史工程刻不容缓。得知此项工程已由日本人士率先“承包”,我钦佩其道义和勇气,可心存疑虑,这位当年侵略国的漫画家,不知能否客观公允地编写。

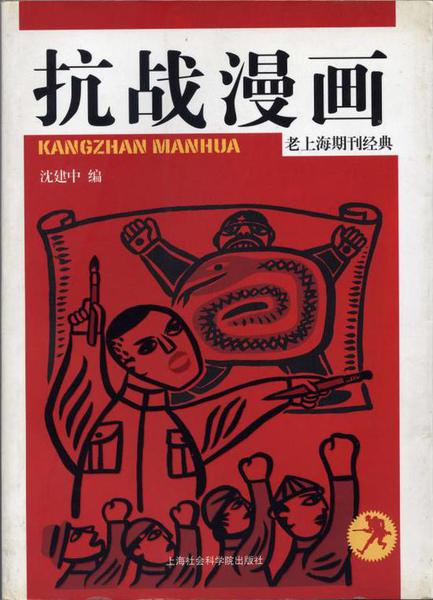

《抗战漫画》,上海社会科学院出版社2005年初版

1995年末在廖老家里听说日文版已问世,准备在筹划中文版。1997年劳动节,廖老在女儿陵儿陪同下,北上京津沪杭。甫一莅沪,我就迫不及待地打探中文版情况,还问:您得到的是日文本,怎么了解它的好。老人家笑道,早就请懂日文的朋友看过了,好得很哩!还告诉我,现请广州的日语教授抓紧翻译。廖老返回后,多次凭借助听器在电话里大声说着中文版进展;与陵儿君通话,也说谋求印行的曲折。因此,我是较早了解中文版是在廖老倾力推动出版的艰难过程。廖老向来过着节俭朴素的日子,廖老太太卧病药费繁重,可他老人家为中文版能顺当印行予以财力上资助的义举,让我至今不忘。

1999年秋冬间,终于读到出自日本人士编著的《中国抗日漫画史》(中文版),由惊讶而倍感激奋,作者对“抗日漫画运动”明确定义“漫画家们为‘唤起民众同仇敌忾彻底抗战之心’而自发进行的全国性的宣传教育活动”,更让我震惊的有幅日寇漫像说明:“当时在中国的日本兵被称作‘日本鬼子’,其形象也被画成鬼的模样。上面是中国画家笔下的典型的日本军人的面孔。”作者说“抗日漫画也是日本侵略战争的历史证词之一”,坚决不回避日本侵华的事实,编著这部史书等于在控诉自己国家侵略的罪恶行径。听廖老说,作者顶着日本右翼势力的压力,为印行日文版呕心沥血。我感到作者具有人道主义情怀、富有正义地治史,不愧为抗战漫画的“知音”,是在这一研究领域里的首部专著史书,填补了抗战史、美术史的研究空白,有着里程碑意义。

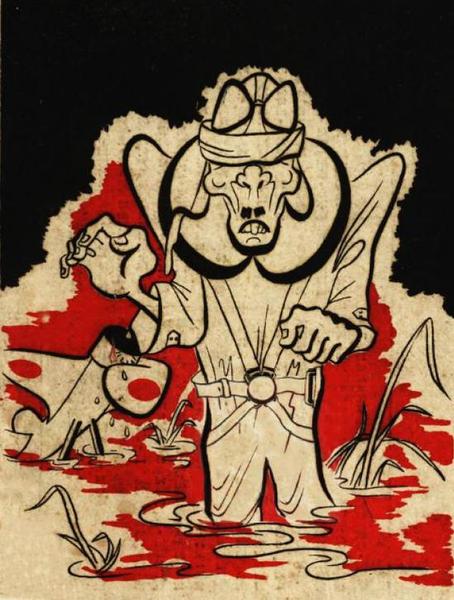

《不抵抗将军的汗衫衬裤危险了!》,叶浅予 作(《星期漫画》1932年第5期)

这部专著成了我研究抗战漫画的启蒙教材,书中写到救亡漫画宣传队与《救亡漫画》《抗战漫画》,让我产生亲近感,那时已北上南下谒见多位亲历者,聆听许多事迹,激发我的追溯热情。这在很大程度上是受到森哲郎精神感召。我先去南京图书馆查阅,对于救亡漫宣队在上海陷落撤退到南京后通宵达旦地在大布上绘制漫画并沿街展览等均有报道,我又去湖北、重庆图书馆寻访,还设想辑录报道来编纂一部编年体“救亡漫画宣传队活动史志”。

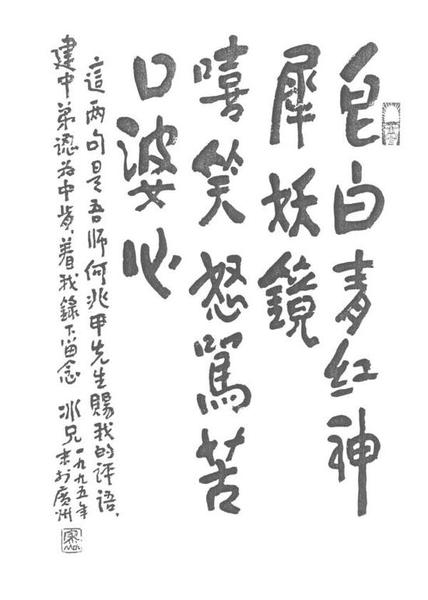

廖冰兄先生为沈建中题词

二

数年间,我搜集到《抗战漫画》共15期和《救亡漫画》计11期影印件。2005年纪念抗战胜利60周年,我在特伟、范用、黄苗子、丁聪诸位老辈的鼓励下,编成选本《抗战漫画》印行,并写了《选编感言》,其实是那一时期研究后自诩的“论文”。说到论文,我觉得自己不能光凭热情,应踏实地遵照守则,一有亲自掌握的第一手史料,而不局限于转引资料;二有自己相对独立的新观点,哪怕还不成熟。我不用按现行格式来写,恰能自由散漫地用闲谈笔调阐述。例如,关于《救亡漫画》究竟出版几期,这可是严肃论题,我却这样写:“我估计《救亡漫画》就出版了11期。起初听有研究者说共出版了12期,可第12号让我遍寻无着,待看到宣文杰《抗战以来之全国漫画运动》,文中说该刊出版至第11号止,在第12号编成刚要出版时,上海不幸陷落敌手而废刊。故有此推断。”

拙编《抗战漫画》出版后,我仍继续研究,昔年报刊显示“与日寇作一回殊死的漫画战”,当时被誉为“反侵略的一员尖兵”“抗战救亡中最强的一环”。“漫画战”的形式有流动展览、布画壁画、招贴传单,可流传至今的要数报刊为第一,虽说战时印数有限,恰是这种载体使部分作品保存下来。我请教过多位老辈漫画家代表作最初发表于何时何处,身为作者也因历经坎坷记忆模糊;还有作品出处长期悬而未决,我总在盘算要把一些疑惑问题查考清楚。

森氏专著以作品贯串全书再现抗战漫画发展过程,所收集和转引的史料均有代表性,他谈及“所引有关抗日漫画的史实,几乎全都来自《中国漫画史》中‘抗日战争时期的漫画’一章”。确实毕克官、黄远林有着拓荒之功,可森氏专著虽有转引,但整个叙述结构既系统又周到,把抗战漫画的战斗历程始终置于整个历史大背景下作概括总结。而事实上正是第三章“三十年代出版的漫画刊物”,启发我进一步了解“各地漫画战”诸史实;此著还对理论概况有介绍,也启示我产生搜集散落文献的想法。

《“荒鹫”亦陷入泥沼》,王树刚 作(《铁风画刊》1941年第6期)

我又渐渐感到作者毕竟是域外人士,而旅华三年半期间难以掌握更多史料,是可理解的。像我这样的业余研究者,更有类似切身感受。我又感到他把搜集与转引的中文史料翻译成日文编写,又有中文译者将此日文版再转译为中文版,经过这样“出口转内销”似的翻译,难免有点出入,好在经廖老和责任编辑审校,大体无误。可实际上难免“百密一疏”,我担忧“一疏”,或许又被“转录”,层层相袭地将错就错下去。毕竟瑕不掩瑜,在越来越认识到森氏专著所显示出的史学特色和开创性成就,极大地激励我作持久的更为详细的研究。他是较早提出“中国抗日漫画史:中国十五年的抗日斗争历程”,而通常“抗战漫画运动”偏重“八年时期”的概念,即1937年“七七”全面抗战打响到1945年胜利。那么,从1931年至1936年间的抗战漫画斗争到“八年时期”,蕴涵着怎样的内在的连续性的历史建构分期,在1936年第一届全国漫画展览会上已有为数众多的抗战作品频频亮相,其萌芽期究竟是怎样的,又如何延伸并发展壮大,在全国城乡南北蓬勃兴起的。我想,有必要尝试“翻箱倒柜”般地查阅报刊,予以探究。

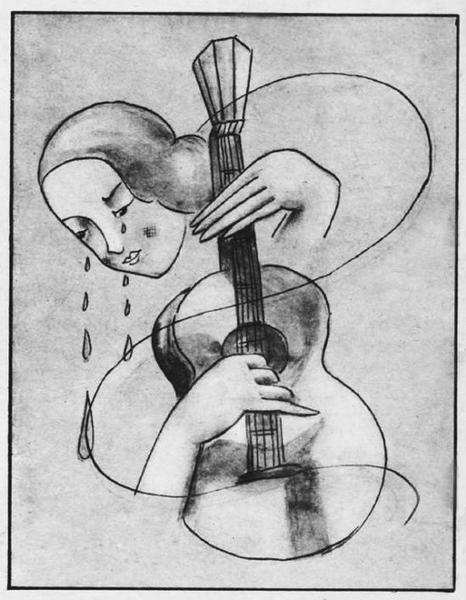

《新年中的东北人民的音乐》,陈树东 作(《美术生活》1934年第9期)

三

经过这些考虑,决定以个人之力,用数年业余时间,按照“中国抗日漫画十五年的斗争历程”这样的历史分期,形成对于整整14年的抗战漫画,有目的地、有规模地、系统地、深入地搜索一番,亲眼看看、亲手翻翻各地报刊登载的抗战漫画,还想把有关理论、评论、通讯文章也搜集并整理。这个计划不可能一蹴而就,需要日积月累地从事繁杂工作。起先从报纸入手查阅,一般在投影阅读器前查看缩微胶卷,文章还可抄录,而漫画就难以清晰地复制使用。我都想方设法攻克,但又发觉期刊才是发表抗战漫画的重要阵地,且印制好过报纸,部分还能借阅原刊并允许复印,微型相机也助我搜集。这样,我就顺势将精力集中转移到查阅期刊。

干了二三年后,掌握不少史料,便按捺不住地蠢蠢欲动,企图也来编撰一部抗战漫画“运动史”或“编年史”。但很快自我否定了,认识到这种不安分想法,起码近十年间是有悖于自己的学术理想。如尚未具备扎实的资料储备,贸然速成专著,势必急功近利,明明是“转引”也摇身一变为“引自”。况且我的业余时间实在有限,“战线”拉得太长,必然粗制滥造。再说,任何一部体系结构完备、内容丰富厚实的资料书籍,编者所付出的劳动及艰巨性并不亚于写作专著;从学术价值来论,其所呈现第一手史料的基础性,则往往能夯实专著的地基。正因如此,对于编者的学术要求更高,要有甘愿为普天下著者奉献的精神。故我的治学,期于以编书的方法,作为一种学术训练,替自己铺垫一块坚固厚重的学术基石。

《看呀!倭奴把二次世界大战的导火线点燃了! 》,科 作 (《互助周刊》1931年第8卷第5期)

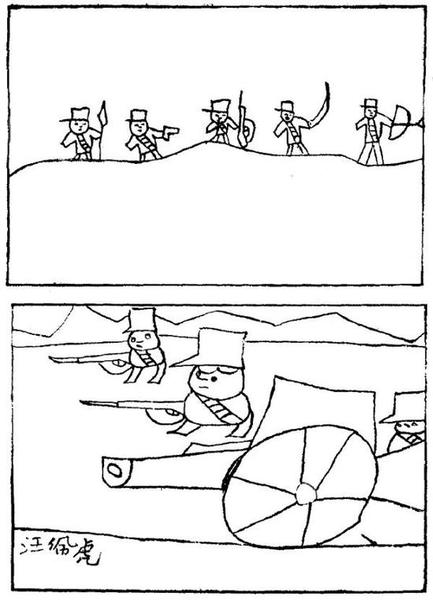

(上图) 东北义勇军, (下图) 义勇军炮队,汪佩虎(七岁) 作(《艺风》1933年第1卷第10期)

在长达十年间,查寻报刊不计其数,总共复制二千余幅(组)漫画,抄录一百多篇文章,仍意犹未尽。2015年初,老友柏伟君提议把我编的《抗战漫画》重印,想到他要让十年前拙编获得新生,多少有些激动。不过,我马上有了“小九九”,觉得不如把手头积久甚夥的资料编为《抗战漫画精粹》。他爽快地同意我的建议,令我又惊又喜,随即雄心勃勃地表示奋战三个月,向纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式献礼。

当把“史料卷”复印稿细读一过,意想不到的是先前满怀的自信心亦受挫。原来以为只需看一遍,挑出十来万字编排顺序即为一卷。眼下量多且杂,更为要命的是许多字迹难辨,漏字误排也有。随又把十几个纸袋漫画复印稿翻看后,发觉选编“作品卷”难度更大了,战时使用土纸、印制粗糙,戛戛乎难哉,原来这部书并不容易编。

好在“手中有粮、心中不慌”,面对十多包资料,重拾信心,终于编成“史料卷”,旋编“作品卷”,先将选定的复印件扫描为电子文本再修复,因“PS”技术拙劣,又是颇为漫长的修复过程,凑满上千幅(组),匆忙交稿。可柏伟君拍拍书稿说:“反正不赶时间,你就拿回去编到满意为止。”一席话让我深受鼓舞,切身体会到他确实继承了京沪老辈出版家的出版思想和工作作风。

四

每逢节假日都是我的大好时光,面对电脑显示屏上“漫画战士”用漫画描述中华民族最悲壮的历史,怀着崇敬心情整修这一大批在炮火中用热血绘成的作品,仿佛在向先辈们致敬。当日寇侵占东北,炮声把漫画界轰醒,竖起“笔杆抗战先锋”的旗帜;漫画“不再是蜂尾上的刺,而变成一柄利刃”,担负起宣传战的责任,是激励抗战意志的兴奋剂。热血沸腾的笔下越来越直感写实,绘制老百姓都能看懂的漫画,并吸引民众广泛参与创作,那时就有把文字宣传比喻为大炮,而漫画宣传就像机关枪那样的说法。在我认为,这就决定了抗战漫画作为唤起民众抗日宣教工具的艺术类型,以及在艺术史层面上的本质属性。

《窘》,张乐平 作《特写》1937年第12期

我还注意到其时漫画在形式上渐变多元相融合的格局,抗战漫画“与其说技术上的粗糙,毋宁是画法上的一个新的发展,因为炭画、木刻和漫画的混合,是以增加漫画上的钢铁美与恒久性”,那时组织漫宣队,出板报、绘壁画、挂布幅,举办流动展览,送到前方硝烟弥漫的战场和后方支援抗敌的村镇,在战斗中迅速诞生和成长的作品,被埃德加·斯诺称赞为“中国军事阵线的坚强的后盾”。漫画家以血汗换来的纪实作品,既再现抗战进程,又是抗战历史细节的组成部分。如今尚存于旧时报刊上的仍反映了当年空前盛况。我以为,这是最具大众特色的普及性艺术,一如既往地承袭漫画关注现实的特质,并在抗战中得到强化;以这个角度来审视分析,主题性创作汇聚而形成主流,虽有部分概念化倾向,但从总体来论,题材丰富内容深刻、流派纷呈风格多彩、技巧精湛艺术感人,皆标志着抗战漫画历时整整14年战斗所取得的巨大成就,作为中华民族的骄傲、文化史上的瑰宝,当之无愧。

这场伟大的人民战争孕育了珍贵的抗战漫画,整个抗日漫画历程堪称一曲可歌可泣的壮歌,围绕遗存的宝藏,长期以来吸引众多研究者,作了大量辛勤工作,成果迭出。可我觉得百尺竿头,下决心汇编一部“搜罗齐备、出处详细、校录妥帖、体例精炼”的史料结集。虽然囿于身单力薄,但立足点在穷尽刊物的基础上,力求发掘再深点、补充再多点,尤其寻觅被遮蔽的或被忽略的报刊与作品,体现文献综述性的历史价值,为改变史料上“见木不见林”现象,提供可靠的存录文本。每幅(组)漫画、每篇文章来源出处,均标注清楚,把未能收录的篇什辑为“存目”,附骥书末,方便广泛使用。

回顾辑录缘起,觉得这又是我的一个治学的“马拉松”项目。作为项目总是先有“计划”,纵然“计划”诞生时充满激情与兴奋,却都依不是办法的办法,旨在辑录过程的享受,只问耕耘不问收获,装进资料袋让它避影敛迹。如今却心愿能偿,这个项目高兴地听到了发令枪声,并请方成老人题签,使我能有机会在全面抗战80周年纪念之际,把个人努力的结果贡献给学林文坛,亦为富有意义的投缘。

编辑:杨岚

关键词:漫画 抗战 出版 漫画家 史料

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅