首页>人物·生活>聚·焦点聚·焦点

焦永利:聚焦“双重整合”,探索“未来城市”的中国方案

作者:中国浦东干部学院副教授、博士 焦永利

设立雄安新区,是以习近平同志为核心的党中央作出的重大历史性战略决策,是千年大计、国家大事。近日,经党中央、国务院同意,国务院正式批复《河北雄安新区总体规划(2018-2035年)》,这标志着雄安新区的发展进入全面建设实施阶段。雄安新区将建设成为一座“未来之城”,其规划过程展示出面向新的城市发展范式的系统探索。

国际上正在兴起以谷歌SidewalkToronto、“伦敦2062”等为代表的未来城市系统探索,国内一些城市和新区也提出对标雄安新区,建设面向未来的城市或城市片区,如武汉长江新城、广东深汕特别合作区等。这些实践表明,面向新一轮科技产业革命,未来城市正在成为新的竞争领域。中国的顶层设计和地方实践也表明,在城市领域正在孕育兴起系统集成探索未来城市的“中国方案”。

展望未来城市建设,一方面要聚焦新的技术、产业带来的系统影响,另一方面也需要预研预判新的治理与政策应对,时代发展与现实实践都呼唤对未来城市变革开展理论思考。

一、 以雄安新区为代表的“未来城市”建设是高质量发展重要主题

当前,中国的发展从高速度转向高质量,而高质量集中于供给侧,需要创新成长为核心动力。从经济运行的视角看,高质量发展意味着需要产出高质量的产品与服务,背后是高质量的经济和商业思想的支撑。同样,城市可以看做一个扩大了的“空间产品”,因此新时代也呼唤高质量的城市发展模式及其治理思想,未来城市的发展为此提供了展望方向和想象空间。

新一轮科技革命将给产业发展、城市形态、社会治理带来巨大的变化,这为探索未来城市提供了时代机遇。同时,中国特色社会主义的制度优势也将会推动产业革命向前发展,两者一起激发相对系统集成的未来城市方案。

在这一过程中,科技、产业和城市之间的互动逻辑将发生深刻变化,产业、规划、治理之间越来越相互影响,密切互动。面向未来城市,我们需要理论创新,以及在理论创新基础上的治理创新和政策创新。

因此,我们观察雄安新区,可以有区域和国家的双重视角。从区域的视角来看,雄安新区源于京津冀协同发展的国家战略,是非首都功能的集中承载地。从国家视角看,在新一轮科技产业变革面前,培育一个新的区域增长极必须带有鲜明的“新”特征,并且一定是系统集成的“新”,方能成为区域的“反磁力”中心。

2018年4月发布的《河北雄安新区规划纲要》提出了新区的建设目标:到2035年成为高水平的现代化城市,到本世纪中叶成为世界级城市群的重要一级,建设成为人类发展史上的典范城市。这一宏伟目标必须用大的历史观来审视,我国在历史上曾出现多座具有世界影响力的重要城市,孕育了当时条件下先进的制度、先进的科技,奠定了中华文明的地位。伴随着中华民族伟大复兴的历史进程,雄安新区将站在人类城市发展史的高度,探寻未来之城的整体设计与建设。例如,数字化是我们这个时代的最大特征之一,雄安新区的规划中提出建设“数字孪生城市”,现实的城市与虚拟的城市同步建设、互相促进,物理的和云端的两个镜像将形成新的发展张力、形成新的治理互动体系。

雄安新区的规划体现出未来城市“三个生态”叠加的特征。雄安新区规划将人、自然、城市空间和创新活动进行统筹考虑,形成了“自然生态、人居生态、创新生态”三个体系的叠加。其基本逻辑在于,创新生态越来越多地依赖于前两个生态的涵养,集聚人才、集聚创新机构等要素,进而形成一个能够滋养创新活动的完整系统。这也充分体现出发展阶段变化与发展思维的跃迁。工业文明时代,各地通常是先发展产业,招商引资,然后吸引人口集聚,再完善配套公共服务设施。到了工业化中后期,城市竞争的赛道则切换到了创新和质量上来,倒逼城市做好环境,做好公共服务。城市的动力逻辑出现了变化,三大生态体系越来越展现出互相支撑、同频共振的趋势。发展的次序出现倒转,必须首先靠良好的人居环境和公共服务吸引人才、机构,然后衍生出创新成果和产业转化,也就是从原来的people follow business,走向未来的business follow people。城市也要走向为人才特别是科技人才“量身定制”人居环境。

这一变迁的背后是思维的深刻变化,是从工业文明的思维跃迁到生态文明的思维。生态文明绝不只是加大生态环保力度,她意味着整个城市操作系统的升级,而非局部的修补和应用软件的更新。在此框架下,未来城市将成为超大型的“产业孵化器”+各类前沿新技术的“应用集成场”,这两个方面共同构成了未来之城的未来属性。

二、 磁体与容器:关于未来城市的基础概念挖掘

通常而言,做理论研究都是先有一个假设,这个假设暗含了许多局限条件或者前提条件,然后再做理论推论,继而运用经验证据去证明或证伪。当前,新一轮科技产业革命使得城市营造、城市运行的诸多前提性局限条件发生了变化,因此研究城市的理论体系也需要相应的变化,才能更好和现实对应。新一轮科技产业将带来一系列城市创新空间,创新力量将会重塑城市的方方面面,包括发展形态、产业体系、空间结构、管理方式等,需要进行深度的研判和思考。

未来城市将体现出一系列的“新”内容,主要体现在两个层面:第一个层面是城市本身的变化,包括形态、功能、布局、结构等维度。新一轮科技产业革命的兴起,将引发多个领域的颠覆性变化,会放松城市营造所面对的各项局限条件;第二个层面是治理变革,包括投融资、土地、社会治理等方面。这两个层面我们也可以形象地表述为技术的、空间的“硬”的一面以及治理和制度的“软”的一面,两个层面需要更好的结合起来,做到“双重整合。事实上,这一点也是许多专家的共同认识。例如,针对技术创新和城市发展,哈佛大学城市经济学家格莱泽(EdwardGlaeser)认为,城市是新技术孕育发展的摇篮,而技术又反过来塑造城市。技术创新能够解决城市面临的各种挑战,但创新绝不局限于技术,更加智慧的制度和政策也能让城市运行更加高效。因此,技术创新与城市优化终究是为了提高以人为本的程度和人类福祉。

在聚焦“双重整合”、探索“未来城市”系统方案方面,中国具备独特的制度优势以及与国际并跑的技术基础。

如前所述,新一轮科技、产业创新的趋势,对于今天的城市是外生性的变化,会放松城市营造与运行的各类局限条件,有硬的一面、也有软的一面。而构建一个简明的框架来分析新一轮科技产业革命对城市的影响,需要寻找学术上比较有张力的概念去应对。其中城市学家、思想家芒福德提出的城市作为“磁体-容器”概念,可为我们提供理论上的借鉴。他认为城市可以作为磁体,也可以作为人类各种活动的容器。我们据此可以搭建起科技产业映射城市的一个简要分析框架。如下图所示:中间一条分隔线,左边部分分析变动趋势,右边部分分析两个方面的变化。容器对应狭义的城市空间,城市的物理形态承载各类活动,空间上很多变化对应于容器,包括点线面的变化,特别是未来“空”的变化巨大,未来的一些城市交通技术变革,如飞行汽车等,将会使得城市空间的立体化程度进一步提升。同时,城市功能的许多变化则是对应于磁体的。容器满足城市人的物性、磁体对应于我们的理性。

三、 鉴往而知今:历次科技产业革命对城市发展的影响回溯

历史是一面镜子,回顾历史上的技术变革对城市的影响,纵观近现代以来的发展历程,城市的变迁与科技产业革命有非常密切的关系。

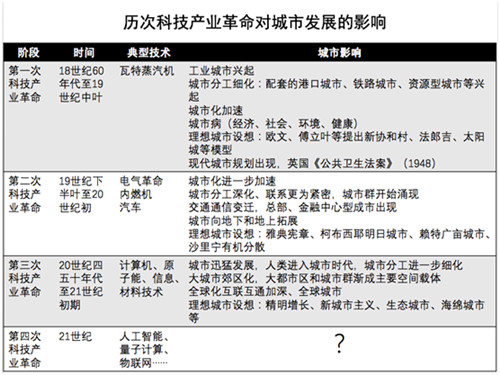

第一次科技产业革命导致工业城市的兴起,城市作为一类空间“角色”开始出现深度分工。此前的城市都是农业经济状态下,集中交换物品的场所或治理、防卫功能的集聚地。真正的大工业生产型城市始于工业革命,并随之孕育出了成熟的配套体系。此后,随着市场范围不断扩大,出现了港口城市、资源型城市的功能分化,城市分工进入了工业化体系时代。在这套城市体系下,支撑起了大规模的就业,城市化得以大大加速。但是,这些变革也带来了一系列的城市病,如工人居住状况不断恶化等。与此同时,如欧文、傅里叶一样设想理想城市模型的思想家也大量涌现了出来。同时,我们熟悉的现代城市规划也走上了历史舞台。通常认为,现代城市规划是诞生于英国的《卫生法案》,这部法案创造了功能区隔、容积率管制、光照要求、卫生住房等内容,以此适应城市大变革的冲击,并随之带来了城市聚居行为的一系列治理和政策演进。

到了第二次科技产业革命,城市化进一步加速,城市体系分工进一步深化,城市群开始涌现。电力的普及、交通通讯技术的发展也允许分工范围更大、程度更深,因而一些资源调配型的、总部型的、甚至金融型的城市开始出现。同时又出现了一些新的城市问题,面对这些问题,我们看到又有一批理想城市的设想出现了,也就是城市规划专业领域的若干经典模型,比如柯布西耶提出的明日城市、赖特提出的广亩城市等。

第三次科技产业革命的影响更大、更迅猛,人类在这个时期作为一个整体进入了城市时代,全球超过50%的人居住在城市当中。这个阶段有一个大的进展,就是全球化的体系整体生成,全球城市网络成为影响人类发展的重要空间节点。当然,同样也涌现出无序扩张、能源危机、交通拥堵等一系列的新问题,也又出现了一批理想城市的模型。比如,精明增长、新城市主义等等。

这些历史回溯展现出来一个什么样的规律呢?就是科技产业新变化给城市带来新机遇的同时也会带来系统性的冲击,出现一些当时条件下的“城市病”,针对这些病症,一些有识之士看到变化、预判发展,提出一些新的理想城市的应对模型,其实这些都可看做是当时条件下的“未来城市”设想。

当前,新一轮的以人工智能、物联网、量子计算等为代表的科技产业革命,又将会给城市带来哪些方面的变化呢?这些变化又将引发怎样的冲击呢?面对新的发展机遇与可能的冲击,今天的我们又将提出怎样的“未来城市”或“理想城市”的模型呢?这是全人类的时代性课题,也是以雄安新区为代表的中国新型城市发展道路的探索方向。

可以确定的是:第一,作为前提性的约束条件,科技产业创新将引起系统性的变动,带来机遇,也带来挑战;第二,重大的技术,特别是交通领域的新型技术、新型基础设施会带来对城市形态的重大影响。这些趋势提醒我们要回到城市的基本模型,寻找更有包容性的理论路径,寻找一个能够包容科技和制度互动的城市理论模型。另外,历史回顾发现,磁体和容器之间的矛盾也是城市演进的一条重要主线,如何分析二者的矛盾与演进,也是”未来城市“理论建设的重要视阈。

编辑:位林惠

关键词:城市 未来 治理 科技 发展

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅