首页>要闻>沸点 沸点

莫高窟壁画修复师:耗一辈子为后人留下不能复制的文明

一副棕框眼镜架在李云鹤的国字脸上。

若隐若现的白线把镜片分成两块,挑起眼睛走路时,就用上面的平光镜;垂下眼睛工作,就用下面的老花镜。

他是莫高窟的壁画修复师,“行医”63年,修复壁画4000余平方米。如今86岁,硬朗,身量挺拔,牛仔工服一披就去工作,手脚利落,帽子底下头发花白。

春末的洞窟,空气阴冷。李云鹤攥着金属栏杆爬上脚手架,然后蹲下身,视线穿过老花镜,抵达壁画上“生病”的众神。

这样的场景李晓洋见过无数次。从有记忆起,爷爷李云鹤便每天“扎”在洞窟里。

1956年,李云鹤来到莫高窟,成为第一位壁画修复师;1990年,叔叔李波开始跟随爷爷修复壁画;2011年,李晓洋也拿起了接力棒,从此三代人一起为壁画上的神佛“治病”。

为莫高窟续命,是个漫长而持久的过程;在千年壁画面前,几代人的青春也短得不值一提。如今,李晓洋能独当一面了,叔叔李波早是一位成熟的修复师,而耄耋之年的爷爷李云鹤依然每天爬脚手架、拿修复刀。

经过三代“面壁者”的修复,飞天的华裳重新飘逸,神佛的眉眼渐渐清晰,饕餮、僧侣、殿堂和尘世风物,也都离原有的模样更近了一步。

面壁者

2019年,四川成都,宝光寺。

念佛堂北壁,一幅长4.21米、宽2.97米的《释迦涅槃图》“生病”了。受地质灾害影响,颜料层和地仗层(位于墙体和颜料层中间的泥层)发生了脱离,裂缝蜿蜒着爬上壁画,再不进行保护,将会造成继续空鼓断裂甚至垮塌。

在柳絮开始四处飘落的季节,1989年出生的修复师李晓洋来到这里主持修复工作。

工具箱里装着的,是来自莫高窟的经验和技术,每年,莫高窟修复师们都会应邀到国内其他地区帮助修复壁画。

同一时间,叔叔李波即将开始修复莫高窟第465窟的壁画,爷爷李云鹤在莫高窟的姊妹窟:榆林窟,长达四年的雕塑和壁画修复项目正处于收尾阶段。

1956年春天,在山东读高中的李云鹤准备前往新疆“支援建设”,中途在莫高窟短暂停留。在时任敦煌文物研究所所长常书鸿的劝说下,李云鹤留在了莫高窟。

三个月的试用期过后,常书鸿说:“小李啊,我给你分配个工作,不但你不会,咱们国家也没有会的。现在只有自己想办法。”

小李被分配的工作,是修复莫高窟的壁画。

如今“小李”变成“老李”,儿孙渐次入行。“李波自己回来的,孙子是我‘哄’回来的。”

“从小在这种环境下长大,父母在饭桌上聊的都是莫高窟。”李波说,“顺理成章地就回到这里工作。”

李晓洋的高中和大学在澳洲就读,20岁出头的年轻人,对未来的想象是澳洲充满新鲜感的人和事,或是国内一线城市窗明几净的办公区。

不过,爷爷李云鹤说:“要不然这样,你跟上我一年到两年,实在不行你再改行,完全可以。”

就这样,李晓洋决定留下试试。

4月,李晓洋和同事们站在脚手架上,拿着注浆管,插入到壁画和墙体中间的缝隙中,把配制好的胶结材料吸入注射器,然后通过注浆管灌入壁画的空鼓部位,再用壁板支顶,将壁画贴回墙体。

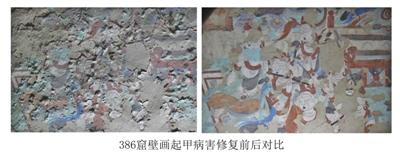

在时间的侵蚀下,壁画遭遇的病害有空鼓、起甲和酥碱等等,它们让精致的图案变得模糊、破损,有时像鳞片一样翘起,有时结满白霜,有时甚至变得疏松、脱落。

修复师们的工作,就是拿着大大小小、形形色色的工具,除尘、填垫、脱盐、粘结、按压、支顶……帮助壁画对抗时间。

编辑:周佳佳

关键词:莫高窟壁画修复师

走进塔吉克斯坦纳乌鲁兹宫

走进塔吉克斯坦纳乌鲁兹宫 也门霍乱病例激增

也门霍乱病例激增 2019亚洲商务航空大会及展览会开幕

2019亚洲商务航空大会及展览会开幕 世界园林巡礼——日本大宫盆栽美术馆

世界园林巡礼——日本大宫盆栽美术馆 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后 鄱阳湖畔的瓜田“跑道”

鄱阳湖畔的瓜田“跑道” 唐山港一季度吞吐量超1.6亿吨

唐山港一季度吞吐量超1.6亿吨

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅