首页>人物·生活>集·言论集·言论

为社会做一点有价值的事情

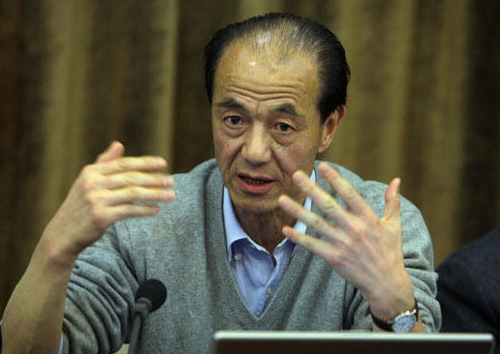

张泓铭,1945年5月生,1966年毕业于上海财经学院。1981年起,先后从事商品流通、价格管理、城市发展、住房和房地产经济研究。现任全国政协委员、住房和城乡建设部专家委成员、上海社科院研究员、博士生导师、全国房地产两会特聘专家、上海市房产经济学会副会长、上海市房地产行业协会顾问。曾任上海市人民政府参事、上海社科院房地产业研究中心主任。房地产方面的主要学术成果有:专著《住宅经济学》(第一著作人)、《上海房地产发展》(第一主编)、《中国城市房地产管理——理论、方法和实践》(第一主编)、《激荡年代中国房地产批判》(独著),发表文章几百篇,主持研究课题几十项。

专业——这是许多全国政协委员对张泓铭的评价。“他对房地产经济研究得非常深透,见解敏锐独到。”

谦逊———这是许多媒体记者对张泓铭的评价。“我们不仅被他扎实的专业知识所折服,更被他谦逊温和的气质所打动。”

认真———这是许多身边人对张泓铭的评价。“年复一年、日复一日地研究房地产领域问题,工作和生活早已融为一体。”

……

或许,真的很难用一个词来全面形容张泓铭。

采访之前,记者脑海里也曾无数次想,这位房地产领域的研究专家,究竟会是什么样子。见面之后,记者看到的却是一位语气谦和、面容慈祥、神采奕奕的七旬老者。

■■青春要自觉和努力

张泓铭家有五个兄弟姐妹,他排行老二。五个孩子基本上靠母亲和外婆拉扯,生活着实不易。

“我身上的很多品格其实大都是受我母亲影响。”说起母亲,张泓铭目光变得柔和起来。他的母亲原本是上海一家德系产科医院的助产士,因为战争和家庭的变故迁到乡下。好在母亲有在现代医院练就的助产技术,在乡村行医尚可度日。“那时,当助产士常常没有固定的作息时间,有时病家半夜敲门来求医,母亲急急忙忙出门,连续工作到第二天才回家。”

母亲的艰辛付出,张泓铭看在眼里,记在心里。而母亲勤劳淳朴、救死扶伤的品格,不仅让张泓铭从小就有一种悯人的情怀,更激励他刻苦学习。“乡下长大的孩子,身上往往有一股认真的拼劲儿。”

不过,在填报大学志愿这件事儿上,张泓铭并没有顺从母亲的心愿。“她希望我能当医生,我却想学英语。”年少总轻狂,当年高考英语笔试现场第一个交卷的他,竟没有如愿考上英语专业,反而“撞进”了上海财经学院(现上海财经大学)贸易经济专业的门槛。“那时的年轻人还是比较单纯的,撞到哪里就哪里吧。”从此,勤奋好学的张泓铭开始在经济领域里懵懵懂懂地潜行了。

“我属鸡,是班里年龄最小的学生。”张泓铭在班里本不起眼儿,但大学后期,他遇到问题喜欢独立思考,有所钻研。

“那是大学毕业前几个月,任课教师徐迺仁教授带着50来个学生到上海著名的闵行一条街考察商业设施,并要求每人完成5000字的考察报告。后来老师表扬了我写的报告,并在上面留下一段评语,‘思人之所未思,言人之所未言,是一篇不可多得的作品’。”遥想当年,张泓铭脸上流露出笑容。

其实,他的老师和同学并不知道,在当时交通并不便利的条件下,为了能真正把闵行商业街的情况弄清楚,张泓铭独自一人再去闵行一条街,在每家店铺前驻足观察,分析店铺的坐落、生意状况、空置情况,尤其是整体布局等。他还专程去南京东路商业街,包括著名的第一百货商店,进行比较。最后,他从经济效益的角度,提出调整布局的建议、解决空置的办法等等。“不是我比别人水平高,而是我用心了,功夫比别人用得多一点。自觉不自觉,努力不努力,对人的影响可能是一生的。”

13年后,张泓铭终于考入上海社科院,成为一名专业的经济研究人员,至今再未离开。

■■要用客观的道理来说话

从一个普通的企业人进入到经济专业研究队伍,张泓铭感觉到自己整个人有了新的能量。33年的研究生涯,他把22年交给了房地产经济研究,因为它和老百姓的关系最密切,是充满希望的新学科。“对我们中国人来说,房子就是家,家就是港湾,我希望用自己的微薄之力,为大家的安居做些工作。”

一个课题接着一个课题、一次调研接着一次调研、一群数据接着一群数据……几十年来,张泓铭和他的伙伴们浸润在经济和房地产研究的世界里,乐此不疲。或许,某种精神力量,早在张泓铭年轻时就已深入骨髓,并伴其一生。所以不难理解,当记者问起张泓铭现在每天的工作安排时,眼前这位年近七旬的清瘦老人会爽朗笑答:“我觉得自己随时随地都在工作中!”

有时候,他的夫人会对他那种一遇到人就喜欢调查的“毛病”责备上几句,但大多时候,都是心疼他的身体,劝他别太辛苦、太较真。

不过,张泓铭自己心里最清楚,与房相伴的这些年,岂是辛苦二字能形容?“研究房地产其实有两个让人特别苦恼的地方,一方面房地产很火,涉及利益广,容易得罪人,另一方面也难免同自己的利益打架。”

得罪人这话其实一点不假。在房地产热的背景下,“房地产专家”似乎已经全民化,任何领域的专家都可以对房地产“说三道四”,而有些“专家”发表的观点,其实是为了自己或某些小团体的利益说话。但是,张泓铭一直坚守客观、理性、独立的研究立场。

不过,张泓铭毕竟是专门研究房地产的专家,这种“特殊”身份免不了让人质疑,更有甚者要他公布自己的房产情况。对此,他毫不遮掩。身边的一些朋友对张泓铭很“傻”的行为感到十分不解,还有人对他说,“老张啊,这年头谁不想多搞点房,你是有办法炒一把的,你那点房太少了。”对此,张泓铭报以淡淡微笑,说自己没有别人本事大。其实,还隐含着一层意思,要维护学者宝贵的公信力。

不过,在有件事情上,张泓铭真的犯难了。

2003年10月,中共十六届三中全会提出:“实施城镇建设税费改革,条件具备时对不动产开征统一规范的物业税,相应取消有关收费。”随后几年里,有关征收物业税的问题始终停留在争论阶段。

物业税到底该不该收?怎么收?张泓铭把它列入自己的研究范围。经过多年的调研和思考,张泓铭认为,开征物业税有三大好处:第一,有助于均衡财富,抑制两极分化;第二,有助于稳定税收,平抑房地产市场波动给财政的直接影响;第三,有助于抑制过度投资持有,稳定房地产市场交易和价格。

这一边,张泓铭和其他基本赞同征收物业税的研究者在分析思考,另一边,各种反对声、质疑声、责难声扑面而来。这里既有业内专家、普通百姓,也有他的同事、朋友甚至家人。“我的住房收了70年土地税,还收物业税,是不是重复征税?”“土地所有权是国家的,我没有所有权,为什么收税?”“起征点和税率为多少,征收方式如何,如何应对征收管理的难度?”……

“我知道很多人并不赞同我的观点,包括我的家人,但我是一位研究者,必须要用客观的道理来说话。”犹豫和痛苦过后,张泓铭还是下决心提出建议。2010年3月,他在全国政协提交了《排除障碍,由易入难,下决心推出试行物业税》的提案,为如何开征物业税提供了一个由易入手、稳定起步、步步深入、综合解决的方法。

其实,在张泓铭的研究生涯中,类似情况时有发生,但他始终不改初衷,不愿退缩。

编辑:罗韦

关键词:张泓铭 房地产

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅