首页>要闻 要闻

南水北调河南淅川动迁40万人 老者称不能渴北京人

阅读提示:淅川县是南水北调中线工程渠首所在地和核心水源区,也是工程主要淹没区和移民安置区,更是河南唯一的移民迁出县。淅川移民搬迁从上世纪50年代开始,历时半个世纪,先后动迁40万人,是中国水利移民第一县。

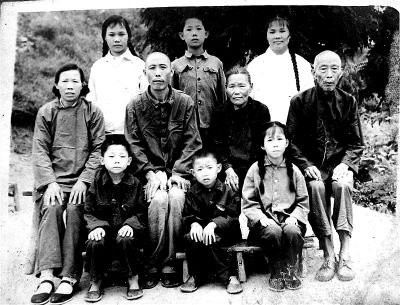

1970年,何兆胜一家人在荆门合影,中排左二为何兆胜。

2011年6月26日,何兆胜在三女儿的陪伴下漫步在搬迁现场。

2011年6月27日下午,何兆胜(中)抵达新居后和家人的合影。

故土难离,建国后的淅川历史其实是一部移民史。

淅川县是南水北调中线工程渠首所在地和核心水源区,也是工程主要淹没区和移民安置区,更是河南唯一的移民迁出县。淅川移民搬迁从上世纪50年代开始,历时半个世纪,先后动迁40万人,是中国水利移民第一县。淅川人为了一江清水向北流,舍弃了家园,只为“北京渴!南水北调”。

开栏语

千里迢迢,不舍昼夜,南水即将进京。为此,今天起,本报将陆续刊发系列报道—《共饮一江水·瞩目南水北调》。系列报道将从不同视角回望作为国家战略的南水北调工程建设中的点点滴滴,还原无数普通但不平凡的人在这一重大历史进程中的生活变迁,感受进京南水中汩汩流淌的拼搏、奉献与牺牲精神。

饮水思源。为了保障这一世纪工程由梦想走进现实,几代人前赴后继,舍弃自我,克服了一个又一个难以想象的困难。当南水即将到达北京的时候,我们有理由纪念那些为之付出努力甚至家园的人们。回望,是为了记起;共饮一江水,我们无比珍惜。今天,我们推出系列报道第一期,体会一位淅川汉子在南水进京中的生命轨迹,他让我们感受到的,除了珍惜,还是珍惜。

修水库移民高原刨生活

建国后的淅川历史其实是一部移民史。

1958年,丹江口大坝开工,淹没了淅川1座县城、14个集镇,最为富饶的丹阳、顺阳、板桥三川平原28.5万亩耕地淹没殆尽。

1959年,淅川首批2万多移民支边青海;1966年至1968年,淅川7万多移民迁往湖北;上世纪70年代,随着丹江水位的不断升高,淅川再次移民……这次南水北调,淅川需要再次移民16.5万人。

何兆胜见证了这几十年的移民史。从1959年到2011年,在长达50多年的时间里,因丹江口水库的修建,何兆胜在移民搬迁的路上,辗转三省四地,从血气方刚到白发苍苍,最终长眠异乡。

1958年,丹江口水库开始修建。随后,淅川县从3万多报名者中选出2.2万多名青年男女,到安置点支援边疆建设。23岁的何兆胜带着新娘子,坐着闷罐车,离开了故乡。

一下车,满腔热情的年轻人全愣住了:四面光秃秃的黑石山,不见树、不见草、不见人。寒风呜呜地吹,空荡荡的土坯房里只有冰凉的土炕……

在这里,高寒缺氧、气候多变,甚至得个感冒就可能丢掉性命。高原荒田上,何兆胜一锹一镐地刨生活。他和同伴们拉着木犁,不分昼夜地在坚硬的土地上犁出一垄垄地。高原反应、繁重的体力劳动,和长期的营养不良,使昔日壮小伙变成皮包骨头。

无法适应高原环境,何兆胜一家老小,沿着铁路回到了老家何家庄。

编辑:牟宗娜

关键词:南水北调 河南淅川动迁40万人 水利移民第一县 不能渴北京人

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅