首页>书画·现场>一点一评一点一评

浙江大学宋画国际学术会议:发现宋画之美

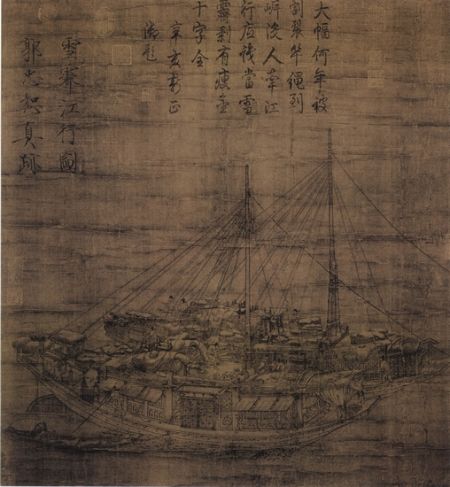

台北故宫博物院藏北宋郭忠恕《雪霁江行图》(局部)

郭忠恕《雪霁江行图》

与赵光辅人物画风格

纽约大学艺术史系 乔迅

我们通常想当然地认为五代和北宋的画作只有一位作者,此次演讲将探讨一个例外——即郭忠恕《雪霁江行图》中的人物。据史料记载,郭忠恕并不喜画人物并曾将自己画中的人物留给另一位年轻画家王士元来作。那么,《雪霁江行图》中的人物究竟是出自谁手呢?是郭忠恕,还是王士元,抑或是另一位画家呢?

此画中的人物风格独特。通过将这些人物与其他具有鲜明开封风格的画作中的人物进行对比,我将论证此画中的人物风格受长安地区影响,并可归于祖籍山西南部、在宋太祖时期活跃于开封的一位重要画家——赵光辅。演讲过程中我还将指出一部分能够帮助我们界定赵光辅艺术风格的其他作品;同时也会简要地概括郭忠恕与长安地区的联系以及他对唐代题材的兴趣。

虽然现在还不可能确定《雪霁江行图》中的人物究竟出自谁手,但我们可以肯定的是,无论作者是郭忠恕、王士元还是赵光辅本人,画中这些人物所体现的都是赵光辅的人物风格。

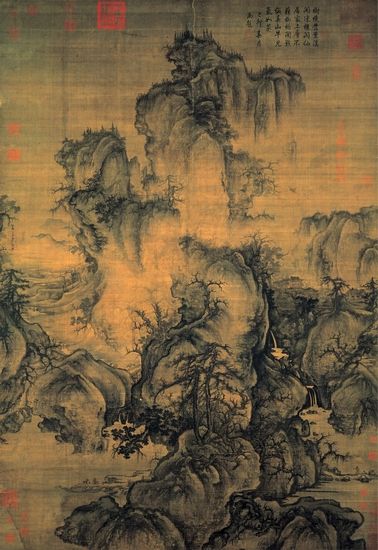

台北故宫博物院藏北宋郭熙《早春图》

郭熙与小景

加州大学洛杉矶校区 李慧漱

“画山水有体,铺舒为宏图而无余;消缩为小景而不少。”

郭熙《林泉高致·山水训》中的山水论述,除了经典性的“三大”、“三远”说之外,于此更揭示并总结了他在山水画创作中所谓的“宏图与小景”一体两面、双关并存的规范法则与理念。其中“宏图”一说与郭熙典范性的《早春图》等一类巨碑式山水的实践息息相关而广为人知;然而郭熙的“小景”的理念, 究竟为何?学者囿于学界既有的知识建构,至今未曾有所论述;即便郭熙于《林泉高致》的画题篇中曾经明确地以《怪石平远》与《松石溅扑》两则实例进一步加以阐述说明。

小景一词,于多数的宋画论者,向来是一个扑朔迷离的名词与画科。截至目前为止,小景的“小”字,一般多作形容词解,通常指“小而简逸”之景,如北宋文人传诵中僧惠崇所创始,状写荒寒闲暇的江汀坡渚景象并含蕴着诗意之致的山水小景画而言。此外也有作精雅一路笔致的“小笔”,或尺幅较小的小品山水与花鸟等来解说的。总而言之,论述的范畴包含了绘画的视觉模式、构图、笔墨风格、审美取尚,到实际上的尺幅大小等等。

果若如此,郭熙的“小景” 究竟何解?又何关宏旨?本文拟以郭熙个人在《林泉高致》文本中对小景的申述来解析与提问,并对照存世归于李成与郭熙名下的相关画迹来重新审视此一课题。环绕着郭熙对于山水画之“体与用”的理念与阐述,以及《早春图》等郭熙典范作品的解读,希望能对于郭熙的“小景”一说有所澄清与了解,并且对宋朝“小景”的认知有所补充。要之,郭熙的“小景”确切关乎宏旨,因为它不但有助于深化了解郭熙宏观与微观相互引发变通的宇宙山水观, 并且对于自唐朝松石山水以来,南北宋山水画的变革提供了另一个思考的角度。

一如《庄子·逍遥游》中“小大之辩”的寓言:小大之间本无矛盾,境界与心象殊异而已,进路在于通过“小大之辩”,从而超越“小大之辩”,进入逍遥之境。

公元1200年前后的中国北方山水画

——兼论其与金代士人文化之互动

原台北故宫博物院院长石守谦

金代(1127-1234)在中国画史中所占之位置如何, 虽已有Bush、Barnhart、余辉等学者之开拓性研究, 但仍有进一步讨论的空间。本文认为由其时士人文化脉络中所生出之山水画值得予以特别的关注。

本文将重新探讨几件可确定作于1200年前后的中国北方山水画, 及其共有的一种“怀古”画意, 并重建当时金朝治下士人文化发展与这些山水画之间的互动关系。除了武元直《赤壁图》与李山《风雪杉松图》外, 本文亦将使用近年所出河北、山西之瓷枕及墓葬壁画等考古资料, 讨论山水画观众由士人扩及一般庶民的现象。1234年金亡之后至1300年的蒙元统治初期, 金代的士人山水画则历经一段由沉寂而再兴的过程, 并成为后来赵孟頫探索山水画新方向时借镜与反思的对象。

宋代孔子画像

威斯康星大学麦迪逊校区

艺术史系荣休教授孟久丽

孔子通常被当作典范来描绘,他的画像并不在于给人美感,而是要表达文人精英阶层对他的尊敬以及自我修养。近几个世纪所流行的很多孔子画像可以被追溯到宋朝时期,并在阴刻石碑和雕版印刷书籍中广泛出现。这些画像对孔子进行了多方位的描绘。呆板的正面图像或雕像通常被用于寺庙里的仪式,尤其被用来体现孔子谥为“文宣王”的地位。其他画像则表现他在一生中所担任过的不同职位,包括地方官(宰)、司法长官(司寇)以及教师。这些更为自然的描绘通常将他表现为有些佝偻但不失庄严的站姿,带着官吏的冠或平民的布头巾。这种形象也成为他在其他各类场合下——包括三教合一(和释迦牟尼、老子在一起)的主题,以及在纯儒教背景中形象的原型。

我将这种定式形象追溯到一幅描绘孔子和他的弟子颜回的画像,这幅像在曲阜的孔子家庙所藏的孔氏家谱中被记录为“小影”。由于这幅像被认为“于圣像为最真”,因此经常出现于北宋及此后的诸多石碑上,尤其是在学校和书院里发现的碑刻,并作为雕版插图放入一本十三世纪的孔氏家谱中。这幅像同时也影响了一幅对孔子的个人全身画像,通常被叫作“遗像”,它被发现于南宋早期避乱的孔门后人在衢州所立的一块石碑上。这幅大的个人全身像也被广泛地复制于学校和书院的碑刻和雕版印刷的书籍,并最终被传为是唐代吴道子的作品,这种观点流传至今。

还有一些画像将孔子和他的弟子们描绘在一起。这其中或许最出名的莫过于保存在杭州孔庙内宋高宗所立的一组石碑。孔子坐着向面前站成一排的七十二个弟子传道,每个人的旁边都有简要的自传和小赞。修复这些石碑的一位明代官员将这些画像归于李公麟,从而导致后来有一些被认为是所谓李公麟的原作以及在孔氏家谱中一段相对应的叙述。

孔氏家谱中还提到两幅孔子与十个弟子的画像,这些后来也在石刻和书籍中出现。其中一幅展示孔子作为司寇,坐在豪华的马车上,周围是步行的弟子;另一幅则是他与弟子围坐在一起。后面这一幅画的许多变体被用来表现孔子在杏坛讲学或传授《孝经》。这些画像将他特意描绘成穿着普通长袍、戴着布头巾的形象,与普通人别无二致,强调他从仕途退出后致力于传授儒家经典。

最后,我将从现存的小幅画像来重塑马麟《道统圣贤十三像》中所缺失的孔子画像。这套作品创作于宋理宗时期,并很可能曾陈列于国子监。起初,我以为北京故宫博物院所藏马远册页中的一幅画像似乎反映了缺失的那幅,因为它描绘的是一个前额突出的站像,与司马迁对孔子的描述相符。然而,深入的调查表明这幅画像很有可能是庄子而非孔子。因此,我姑且断定缺失的那幅孔子像更有可能与无名氏所作《圣君贤臣全身像》册页中的描绘相似。这幅画像将孔子表现为庄重而不失生动的官员,其风格与马麟那套作品中的其他画像相仿。我将以宋代无名册页《历代琴式图》作结,这套作品以速写的方式将孔子和其他三十位古代圣贤一起描绘为在传统山水背景中抚琴的隐士。

编辑:邢贺扬

关键词:宋画 浙江大学 宋画国际学术会议

希腊举行阅兵 庆祝独立日

希腊举行阅兵 庆祝独立日 以色列对加沙地带实施报复性空袭

以色列对加沙地带实施报复性空袭 特朗普宣布承认以色列对戈兰高地的主权

特朗普宣布承认以色列对戈兰高地的主权 北约秘书长说希望格鲁吉亚早日加入北约

北约秘书长说希望格鲁吉亚早日加入北约 中国发展高层论坛2019年年会在京闭幕

中国发展高层论坛2019年年会在京闭幕 泰国大选350席分区议席中为泰党暂获多数议席

泰国大选350席分区议席中为泰党暂获多数议席 博鳌亚洲论坛2019年年会准备就绪

博鳌亚洲论坛2019年年会准备就绪 也门饮用水供应严重短缺

也门饮用水供应严重短缺

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅