首页>收藏·鉴宝>一品一鉴一品一鉴

《七月》杂志重庆复刊的日子

现代文艺期刊《七月》由胡风主编,七月社编辑兼发行,是抗日战争爆发后在国民党统治区最早创办的进步文艺刊物。

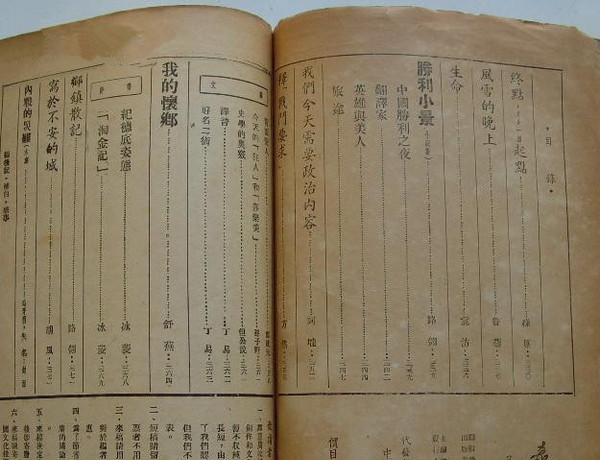

《七月》杂志目录

《七月》周刊于1937年9月11日在上海创刊,至9月25日出版第3期后停刊。同年10月16日,《七月》半月刊在武汉创刊,后来因战火临近武汉,停刊一年,于1939年7月转至重庆继续出版,由半月刊改为月刊。此后因条件困难,每期往往间隔2个月,甚至更长的时间才能问世。1941年9月出版第七集1、2期合刊后,迫于“皖南事变”后日益险恶的形势而停刊。

本文记述的,是《七月》杂志在1939年7月复刊后至1941年10月再次停刊期间的故事。

“重在读者面前出现”

由胡风主编的《七月》杂志是抗战文艺刊物,作品形式有短论、散文、通讯、特写、诗歌、小说以及文艺理论等。1938年7月16日休刊,1939年7月才在重庆正式复刊。《七月》杂志的社址,也迁到了重庆武库街(今重庆民生路)。

《七月》杂志最先为周刊,后改为半月刊,每月逢1日和16日出版。之后将第1期至第6期合称为第一集,第7期至第12期为第二集,第三集同样共6期。从第四集起,也就是复刊后的《七月》杂志在重庆出版,改为双月刊,第四、五、六集各包含四期,即总第19期至第30期。第七集仅出第1、2期合刊,于1941年9月出版。

在重庆复刊后的《七月》杂志第四集第1期(总第19期)上,“七月社”发表了《愿再和读者一同成长》一文。文中,杂志回顾办刊经过时说:“《七月》,1937年9月11日在敌人炮火下在上海发刊,但继刊了三期以后,就不得不转移到汉口,由周刊改为半月刊,在10月16日又与读者相见。”“当保卫武汉的战争紧张了的时候,办刊人力不从心,不得不终止,迁延至今重在读者面前出现。”

报道抗日战争的杂志

《七月》杂志很有抗战特色,它大量报道抗日前线、解放区、八路军、游击队的消息。例如刊登在第1期的端木蕻良写的《记孙殿英》,路方的《走向战斗着的黄土层上》刊登在第2期,东平的《叶挺印象记》刊登在第3期,柳林的《一支游击队的发生》和李林的《鸟视晋西北》刊登在第10期。

这些通讯报道,以作者的亲身经历记叙了抗日将士的英雄事迹,特别是八路军、新四军、游击队深入敌后抗击日本侵略者的情形。例如奚如在《从山西寄到武汉》中,记叙了他和丁玲以及抗大的学生、平津流亡师生一起,组织了一个直属八路军总政治部的战地服务团,徒步从延安出发,渡过黄河到了山西开展宣传工作的情况。同样刊登在第5期上,西圣写作的《关于八路军的种种》,报道了八路军一二九师打了胜仗和老百姓夸奖八路军,拥护八路军的热烈情景。沙丁的《游击战》一文,以亲眼目睹的冀中游击区的紧张而艰苦的斗争事实,驳斥了国民党反动派诬蔑八路军“游而不击”的谎言,讴歌了八路军的忠贞和英勇。

《七月》杂志还刊登有许多陕北通讯,直接报道延安的消息。例如第5期《我们怎样生活的》报道了延安印刷厂工人们的工作和生活的情形。第12期聂绀弩的《延安的虱子》,写了徐特立、何思敏、成仿吾等人的艰苦生活和乐观情怀。第21期周而复的小说《开荒篇》,描写延河边上开荒生产的一个生动侧面。

无论是休刊前,还是在重庆复刊后的《七月》杂志,始终保持着它一贯的特色,即一面公开发表陕甘宁边区作家的来稿,一面刊登国统区进步作家的力作。刊登在第四集第1期(总第19期)的曹白作《在敌后穿行》和丁玲的《警卫团生活小景》,赞扬了八路军和游击队;绿川英子的诗作《失去了的两个苹果》,号召日军士兵参加反战同盟;另有3篇特写,记录了日军轰炸重庆的滔天罪行。

编辑:邢贺扬

关键词:《七月》杂志 重庆复刊 胡风 文艺刊物

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅