首页>收藏·鉴宝>藏闻逸事藏闻逸事

“数字敦煌”资源库平台全球发布

现如今,敦煌研究院已建立起全面综合的数字化工作体系,相关工作团队掌握了一整套的数字化核心技术。针对敦煌石窟壁画的特点,他们在2006-2009年间将摄影采集精度从75dpi提升至300dpi,并以此为标准,从2010年开始,在莫高窟完成了120个洞窟的摄影采集、40个洞窟的图像处理,120个洞窟的全景漫游和20身彩塑的三维重建(截至目前)。

257窟 鹿王本生 北魏

根据敦煌研究院文物数字化研究所所长吴健的介绍,敦煌石窟数字化包括摄影采集、图像处理、数据存储等环节。其中,“摄影采集”需要建立一整套的色彩管理系统,获取到以数字形式为表现的原始数据,更重要的是将那些原始数据转化为物质的二维和三维数据资源成果。这些抽象的描述后,是5个小组,每组4-5人,终年忙碌于大小、结构、建筑死角各不相同的洞窟之内;一个月,甚至好几个月,才能采集到一个洞窟的完整数据资料。

而在“图像处理”这一环节,科研人员要对原始图像进行预处理、图像配准、建立变换模型、统一坐标变换、图像融合等操作,以求达到色彩均匀、亮度一致、无拼接痕迹的效果。通常情况下,花一个月时间采集到的数据,需要花三个月的时间才能完成后期处理。

由此而最终产生的海量数据,目前已超过70TB,且数据容量每年都在大幅度增加;可以想见,如何永久性地保存这些数据,对敦煌研究院而言也是个不小的挑战。

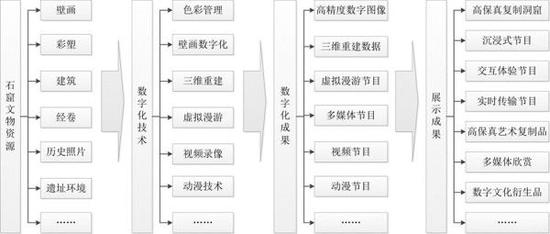

数字资源转化成果示意图

探索很艰苦,然而回报也是丰盛的。攻克了“数字化保护”技术难关的敦煌研究院,欣慰于中国人终于可以通过某种手段,对敦煌石窟资源实现 “永久保存、永续利用”;他们还不无惊喜地发现,一旦拥有了永久性的数据资源,他们便可以通过多种输出方式,向世界展示独一无二、举世无双的莫高窟——

比如,他们可以基于洞窟建筑形制特征搭建覆斗型窟顶模型,利用计算机控制技术、背投影形式、动静结合的艺术手段,将莫高窟不同时代的精美窟顶与藻井有机编程、分时呈现;

比如,他们可以将观众耳熟能详的壁画题材及内容通过数据加工、描绘、编辑,制作成综合的视频、动漫等多媒体节目;

再比如,他们可以借助3D打印、虚拟漫游、VR、AR等最新科技,实现莫高洞窟的逼真“复制”……

而最新上线的“数字敦煌”信息资源库显然也是其中的一例。王旭东院长表示,这个网站在向世人展示敦煌数字化保护成果的同时,也摆出了一种姿态,即“敦煌是世界的”。他个人希望,某些藏有敦煌文物的外国收藏机构,能被他们这种姿态打动,加入到“让全世界分享敦煌”的行列中来。

“数字敦煌”( www.e-dunhuang.com)第一期平台上线的30个洞窟为:

北魏:莫高窟第257窟、第254窟

西魏:莫高窟第285窟、第249窟

北周:莫高窟第301窟

隋 :莫高窟第302窟、第390窟、第303窟、第420窟

初唐:莫高窟第57窟、第220窟、第322窟、第323窟、第329窟、第321窟

盛唐:莫高窟第23窟、第66窟、第103窟、第107窟、第172窟、第320窟、第194窟、第217窟

中唐:莫高窟第112窟、榆林窟第25窟

晚唐:莫高窟第17窟、第12窟

五代:莫高窟第61窟

西夏:榆林窟第3窟

元:莫高窟第3窟

编辑:邢贺扬

关键词:数字敦煌 资源库平台 敦煌研究院 莫高窟 高清数字化

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅